- 請求書

納品書・請求書のファイリング方法を徹底解説!業務効率化のコツも紹介

公開日:

更新日:

毎月溜まっていく納品書や請求書のファイリング方法に困ることがあるでしょう。

「必要な書類がすぐに見つからない」「ファイリング作業に時間がかかりすぎる」といった悩みは、多くの企業で聞かれます。納品書・請求書のファイリングは、経営や法令遵守に欠かせない重要業務でありながら、非効率になりがちな作業の一つです。

この記事では、そんな納品書・請求書のファイリング方法について、基本的な流れからおすすめの分類方法を解説します。また、作業を効率化するための具体的なコツまで詳しく紹介します。

請求書を読み取りオンラインで一元管理

納品書・請求書のファイリング方法

納品書や請求書は、企業間の取引において発行される重要な書類です。支払いが完了した後も、税務調査や内部監査のために、一定期間適切に保管しておく必要があります。

納品書と請求書の保管にはいくつかの方法がありますが、後から必要な書類をスムーズに見つけ出せるように、関連する納品書と請求書はまとめて保管するのが基本です。書類がたまらないよう、こまめに整理する習慣をつけることをおすすめします。

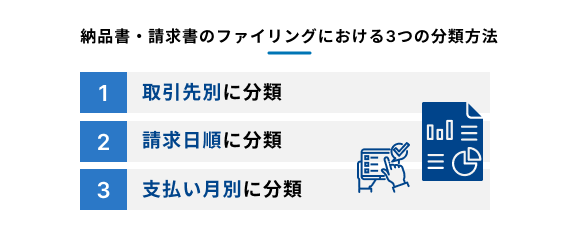

納品書・請求書のファイリングにおける3つの分類方法

納品書や請求書を効率的に管理するためには、自社に合った分類方法を選びましょう。ここでは代表的な3つの分類方法を紹介します。

1. 取引先別に分類

取引先別に納品書や請求書を分類する方法は、特定の取引先とのやりとりを一元管理できる点がメリットです。過去の取引履歴を確認したい場合に、書類を探しやすくなります。特に取引先の数が多い企業にとって、管理しやすい方法と言えるでしょう。

2.請求日順に分類

請求日順に書類を分類すると、帳簿の計上内容と照合しやすくなります。これにより、月ごとの経費や仕入れ額の管理がスムーズになるでしょう。会計処理との連携を重視する場合に適したファイリング方法です。

3. 支払い月別に分類

支払い月別に納品書や請求書をまとめる方法は、お金の出入りを把握するのに最適です。銀行の入出金明細の順番と合わせてファイリングすることで、支払い状況の確認や照合が容易になります。キャッシュフローを重視する企業に向いています。

紙の納品書・請求書をファイリングする基本的な流れ

紙で受け取った納品書や請求書のファイリングは、いくつかのステップに分けられます。ここでは、基本的なファイリングの流れを説明します。

書類の内容確認

受け取った納品書や請求書に、取引内容や金額、支払い期日など、必要な情報が正確に記載されているかを確認します。誤りや漏れがないか、細部までチェックしましょう。

必要な社内処理を行う

書類の内容を確認後、社内で定められた手続きを進めます。例えば、上長や経理担当者による押印、関連部署への回覧と確認などがこれに当たります。社内ルールに従って、遅滞なく処理を行ってください。

分類ごとに仕分けする

次に、あらかじめ決めておいた分類ルールに従って、書類を仕分けします。前述した取引先別、請求日順、支払い月別など、自社の運用に合った方法で整理しましょう。

ファイルへ綴じ込む

仕分けした書類を、分類ごとに用意したファイルに綴じ込みます。一般的には、書類に穴を開けてバインダーに綴じる方法や、クリアファイルや個別フォルダーを活用する方法もあります。

保管場所に収納する

最後に、綴じ込んだファイルを所定の保管場所に収納します。法人の場合、これらの書類は各種法律により一定期間の保存義務が設けられています。保管場所は、紛失や劣化を防げるよう、整理整頓された状態を保つようにしましょう。

ファイリング業務を効率化するコツ

後回しになりがちな納品書・請求書のファイリング業務を効率化するためのコツを3つ紹介します。これらの工夫を取り入れて、日々の業務負担を軽減しましょう。

こまめに処理・ファイリングする習慣をつける

納品書や請求書は、特に月末月初に集中して届いたり、会計処理で使用したりする機会が増えます。これらの書類をそのまま放置すると、紛失や処理の抜け漏れといったリスクが高まります。受け取ったら速やかに処理し、定期的にファイリングする習慣をつけましょう。これにより、デスク周りも整理され、結果として作業効率の向上にもつながります。

定期的な整理・見直しを実施する

ファイリングした書類は、定期的に整理し、見直す機会を設けることが望ましいです。保管状況に問題がないか、書類の抜け漏れが発生していないか、そして保管期間が終了した書類がないかなどを確認します。もし問題が見つかった場合は、速やかに対応してください。

保管期間が過ぎた書類については、顧問税理士などに確認の上、シュレッダー処理や溶解処理など、適切な方法で処分しましょう。

ファイリングルールを明確にし、部署内で周知徹底する

ファイリングは比較的簡単な作業に見えますが、ルールが明確でないと、担当者ごとの自己流のやり方になりがちです。そうなると、担当者が変わった際に引き継ぎが困難になったり、書類の検索性が低下したりする可能性があります。ファイリングに関するルールを明確に定め、部署内で周知徹底することで、文書保管の質を一定に保つことができます。

納品書・請求書のおすすめの保管方法

納品書や請求書の保管方法には、いくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自社に合った方法を選びましょう。

紙をファイリングする

従来から行われている、納品書や請求書を紙のままファイリングする方法です。年月別や取引先別など、自社で決めたルールに基づいて分類しやすく、特別なシステム導入も不要なため、最も手軽な方法と言えます。ただし、デメリットとして保管スペースの確保が必要になる点や、書類を印刷する手間がかかる点が挙げられます。

紙をスキャンして電子データで保管

受け取った紙の納品書や請求書をスキャナーで読み取り、電子データとして保管する方法です。この場合、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たす必要があります。

例えば、タイムスタンプの付与や、検索機能を確保するための情報(取引年月日、取引金額、取引先名など)をデータに含めることが必要です。スキャン作業の手間はかかりますが、紙の書類を削減できるメリットがあります。

電子データで受け取った書類をデータ保管

近年では、納品書や請求書をPDFなどの電子データで受け取るケースが増えています。電子帳簿保存法により、2024年1月1日以降、電子データで受け取ったこれらの書類は、原則として電子データのまま保存することが義務付けられました。

保存に当たっては、改ざん防止措置や検索機能の確保など、定められた要件を満たす必要がありますが、ペーパーレス化の推進や過去の書類検索が容易になるなど、多くのメリットがあります。

納品書・請求書を電子データで保管する注意点

ファイリングではなく電子データで保管する場合、いくつかの注意点があります。法令遵守と情報セキュリティーの観点から、適切な対応を心がけましょう。

電子帳簿保存法に則って保管する

納品書や請求書を電子データで保管する際は、電子帳簿保存法で定められた要件を満たす必要があります。この法律では、対象となる書類や保存方法に応じて、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの大きな要件が定められています。

例えば、データの訂正・削除の履歴を確認できるシステムを利用する、またはタイムスタンプを付与するなどの措置が必要です。また、日付・金額・取引先で検索できるようにすることも求められます。自社の運用方法が法律の要件を満たしているか、事前に確認することが不可欠です。

セキュリティー対策を行う

電子データで書類を保管する場合、紙の書類とは異なるリスクとして、情報漏えいや不正アクセスの危険性が生じます。これらのリスクを軽減するためには、適切なセキュリティー対策を講じましょう。

具体的には、アクセス制限の設定、ID・パスワードによる認証、データの暗号化、ウイルス対策ソフトの導入、定期的なバックアップなどが挙げられます。これらの対策を複合的に実施し、書類の安全な管理体制を構築しましょう。

納品書・請求書管理システムを導入するメリット

電子データで管理業務効率化しながら、法令にも対応するためには、専用の管理システムを導入するのも有効な手段です。システム導入には、以下のようなメリットがあります。

管理業務が効率化できる

納品書・請求書管理システムを導入すると、書類の受領から内容確認、承認、仕訳、支払い処理、そして保管までの一連の業務フローを一元管理できます。手作業による入力ミスや処理の遅延を防ぎ、業務全体の効率化が期待できます。

また管理業務の効率化により、他の重要な業務に注力することが可能です。

検索がしやすい

多くのシステムでは、取引先名、請求月、金額、書類の種類など、さまざまな条件で過去の納品書や請求書を瞬時に検索できます。これにより、必要な情報を探す手間と時間を大幅に削減でき、問い合わせ対応や監査時にも迅速に対応可能です。

社外でも確認が可能

クラウド型のシステムであれば、インターネット環境さえあれば、オフィス以外の場所からでも納品書や請求書の確認、承認作業などが行えます。出張中や在宅勤務といった多様な働き方にも柔軟に対応できるため、業務の停滞を防ぎます。

電子帳簿保存法に対応可能

多くの納品書・請求書管理システムは、電子帳簿保存法の要件に対応した形で設計されています。タイムスタンプの自動付与機能や、検索機能の確保、訂正削除履歴の保存など、法令で定められた保存方法に沿って自動的に書類を保管してくれるため、法改正への対応もスムーズです。

保管場所の確保が不要

紙で保管する場合、法律で定められた保管期間を考えると、膨大な量の書類を保管するための物理的なスペースが必要になります。しかし、電子データで保管すれば、オフィス内にキャビネットや書庫を設置する必要がなくなり、スペースを有効活用できます。

まとめ

納品書や請求書は、企業の取引を証明する根幹となる書類です。適切なファイリング方法を確立し、効率的に管理することは、経理業務の正確性と生産性を高める上で欠かせません。紙でのファイリング、電子データでの保管、さらには管理システムの導入など、自社の状況や規模に合わせて最適な方法を選択し、日々の業務改善につなげていきましょう。まずは、現在のファイリング方法を見直し、改善できる点がないか検討してみることをおすすめします。

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」は、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

請求書受領業務の工数を大幅に削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部