- 請求書

FAXで請求書を送るのは違法?電子帳簿保存法への対応や送付状の書き方を解説

公開日:

請求書をFAXで送ることは、長年にわたり多くの企業で活用されてきました。しかし、近年の電子帳簿保存法の改正などにより、FAXで送付する請求書の法的な位置づけが変化しています。経理担当者や経営者は、FAXで請求書を送ることが法的に問題ないのか、またどのような対応策が必要なのかを正しく理解することが求められます。

本記事では、FAXで請求書を送る際の法的注意点、メリット・デメリット、原本の必要性、送付状の書き方、そしてFAXの代替手段としてのデジタル化について詳しく解説します。

受領も発行も対応!請求書業務を効率化

請求書をFAXで送る場合の法的な注意点

FAXで請求書を送ることは手軽ですが、法制度に合わせた運用が必要です。電子帳簿保存法やインボイス制度に照らして、送信方法や保存方法を正しく理解することが大切です。ここでは、請求書をFAXで送付する場合の注意点について具体的に解説します。

電子帳簿保存法とFAX送信の関係

電子帳簿保存法において、FAXで受け取った請求書が「電子取引」に該当するかは、受信後の保存方法によって判断されます。例えば、FAXの内容をPDFなどの電子データとして保存し、メールなどで送受信する場合は「電子取引」とみなされ、法令に定められた保存要件を満たす必要があります。

一方、FAXを紙で印刷して保存する場合は電子帳簿保存法の対象外ですが、税務調査時に適正な保存状態であることが求められます。

インボイス制度とFAX請求書

インボイス制度では、適格請求書の保存が仕入税額控除の前提となるため、請求書の送受信方法にも注意が必要です。FAXで送信した請求書でも、受領側が印刷して紙で保管する場合は、制度上の保存要件を満たす必要があります。

一方、送受信がデジタルで完結し、FAXの内容がPDFなどの電子データとして保存されている場合は、「電子取引」として電子帳簿保存法の要件に沿った保存が求められます。

したがって、FAXであっても運用次第では電子帳簿保存法の対象となるため、取引先とのやり取りや保存方法を明確にしておかなければなりません。

税務調査におけるFAX請求書の扱い

税務調査では、証憑書類の真正性や保存状態が厳しく確認されるため、FAXで送付・受領した請求書についても注意が必要です。たとえFAXで送ったものであっても、税務署からは原本の提示を求められるケースがあります。

特に、文字がかすれて読みにくい書類は信頼性が低いと判断される可能性があります。また、FAXの内容を電子データとして保存している場合は、電子帳簿保存法の要件(タイムスタンプや検索機能、訂正削除履歴の確保など)を満たしていなければ、証拠書類として認められない可能性があります。

そのため、FAXで送付された請求書は、適切な保存管理と原本の補完体制を整えておく必要があります。

FAXで請求書を送るメリットとデメリット

FAXは今なお多くの企業で使用されており、便利である反面、法制度や業務効率の観点から注意すべき点もあります。ここでは、FAXで請求書を送る利点と課題を整理して解説します。

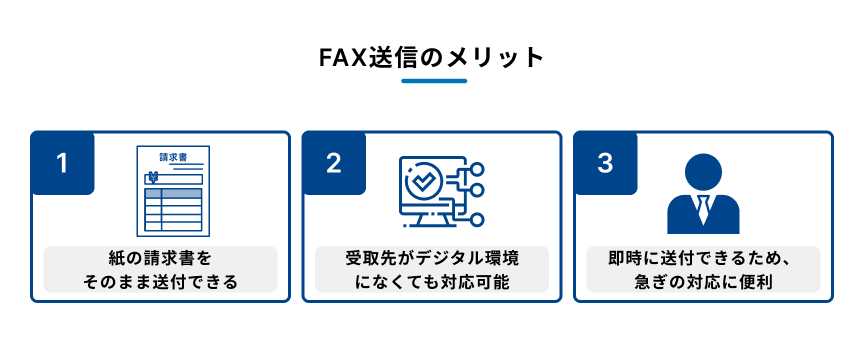

FAX送信のメリット

FAXで請求書を送る最大の利点は、紙の請求書をそのまま送付できる手軽さにあります。PC操作が不要なため、手書きや紙ベースの業務が中心の企業でもすぐに対応でき、取引先がデジタル環境を整備していなくても問題なくやり取りが可能です。

また、FAXは送信後すぐに相手へ届く即時性があり、「至急で請求書を送りたい」といった場面でも迅速に対応できます。そのため、デジタル化が進む中でも、一定の利便性が評価されている手段といえるでしょう。

特に小規模事業者やアナログ業務が残る業界では、今なお重宝されるケースが多く見られます。

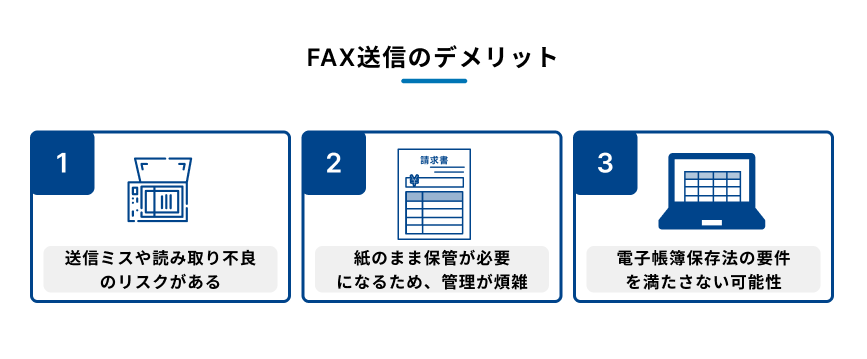

FAX送信のデメリット

FAXで請求書を送る場合にはいくつかのデメリットがあります。まず、送信ミスや受け取り側での読み取り不良が発生するリスクがある点です。特に相手の受信状況によっては、文字がかすれたり欠けたりすることで、内容が正しく伝わらないこともあります。

また、FAXで受け取った請求書は紙のまま保管する必要があるため、ファイリングや保管スペースの確保が求められ、管理が煩雑になる恐れがあります。

さらに、FAXの内容を電子データとして保存した場合は「電子取引」として扱われる可能性があり、電子帳簿保存法の要件を満たさない限り、法的な証憑として認められないリスクもあります。こうした点から、FAX送信には慎重な運用が求められます。

FAXで送る請求書の原本は必要か?

FAXで送る請求書は一定の法的効力を持つものの、すべての場面で十分とは限りません。ここでは、原本の必要性と、送付が求められる具体的なケースについて解説します。

FAXで送る請求書の法的有効性

FAXで送信した請求書は、契約書のような署名・押印が求められる書類とは異なり、多くの場合、法的にも有効な請求書として認められます。実際、日常の商取引においては、FAXによる請求書の受け渡しで支払処理が行われることも珍しくありません。

ただし、すべての場面で問題がないとは言い切れず、税務調査や契約上のトラブルが発生した際には「原本の有無」が問われる可能性があります。

例えば、送信したFAXの画質が不鮮明であったり、内容に不備があったりする場合、正式な証憑としての信頼性が損なわれる可能性があります。そのため、FAX送信後に原本を郵送する対応を取っておくことが望ましく、法的なトラブルや監査対応のリスクを軽減する手段として有効です。信頼性と証拠性を確保するためには、原本の送付・保管を前提とした運用が安心です。

原本送付が求められるケース

FAXで送った請求書であっても、状況によっては原本の送付が求められることがあります。まず代表的なものとして、取引先が請求書の原本を必須としている場合です。特に社内の経理処理ルールや監査要件で押印済みの紙原本でなければ受け付けられない企業もあります。

また、税務調査の際には、コピーやFAXデータだけでは証憑として不十分と判断され、原本の提示を求められることがあります。

こうしたことを踏まえると、FAX送信後に原本を補足的に送付・保管しておくことは、将来的なトラブルを防ぐうえでも有効な手段といえるでしょう。

FAXで請求書を送る際の送付状の書き方

FAX送信の際には、送付状をつけることが一般的です。ここでは、送付状の役割や、実際に使える例文について詳しく紹介します。

送付状の必要性と役割

FAXで請求書を送る際に送付状を添えることは、単なる形式ではなく、実務上非常に重要な役割を果たします。

まず、送付状に宛先を明記することで、誤送信や誤送付といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、送付状には「何を何枚送付したのか」「どういった目的で送ったのか」といった情報を記載できるため、受取側が内容を把握しやすくなり、確認作業もスムーズに進みます。

さらに、送付状を添えることで、ビジネスマナーをしっかりと守っているという印象を与えることができ、相手先との信頼関係の維持にもつながります。ミスや誤解を防ぎ、取引を円滑に進めるためにも、FAX送信時の送付状は欠かせない存在といえるでしょう。

FAX送付状の例文

ここでは、実務で使えるFAX送付状の例文を、請求書送付時の状況を想定して紹介します。形式に迷った場合でも、そのまま使える文面があると安心です。

通常の請求書送付時

━━━━━━━━━━━━━ FAX送付状 ━━━━━━━━━━━━━ 宛先:〇〇株式会社 〇〇様 発信者:△△株式会社 経理部 □□(氏名) FAX番号:03-XXXX-XXXX 電話番号:03-YYYY-YYYY 日付:2025年〇月〇日 枚数:本紙含め 〇枚 拝啓 いつも大変お世話になっております。 下記の通り、請求書をお送りいたしますので、ご査収をお願い申し上げます。 なお、内容などにご不明点がございましたら、ご連絡をお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━ 【送付内容】 ・請求書 1通 ━━━━━━━━━━━━━ |

取り急ぎFAXを送る場合

━━━━━━━━━━━━━ FAX送付状 ━━━━━━━━━━━━ 宛先:〇〇株式会社 〇〇様 発信者:△△株式会社 経理部 □□(氏名) FAX番号:03-XXXX-XXXX 電話番号:03-YYYY-YYYY 日付:2025年〇月〇日 枚数:本紙含め 〇枚 拝啓 いつも大変お世話になっております。 本日は、取り急ぎ請求書をFAXにて送付させていただきます。 お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━ 【送付内容】 ・請求書 1通 ━━━━━━━━━━━━━ |

原本送付を後日行う場合

━━━━━━━━━━━━━ FAX送付状 ━━━━━━━━━━━━ 宛先:〇〇株式会社 〇〇様 発信者:△△株式会社 経理部 □□(氏名) FAX番号:03-XXXX-XXXX 電話番号:03-YYYY-YYYY 日付:2025年〇月〇日 枚数:本紙含め 〇枚 拝啓 いつも格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 本日は、取り急ぎご請求書をFAXにて送付いたします。 原本につきましては、後日郵送にてお送りしますので、併せてご確認をお願い申し上げます。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━ 【送付内容】 ・請求書(FAX送信用) 1通 ━━━━━━━━━━━━━ |

請求書のFAX送信に代わるデジタル化の方法

FAX以外にも、請求書を安全かつ効率的にやりとりする手段として、請求書のデジタル化を推進する企業が増えています。ここでは、メールや電子請求書システムの活用方法をご紹介します。

メール送信による請求書のデジタル化

請求書をメールで送信する方法は、FAXに比べて手軽かつ効率的です。

PDF形式などで作成した請求書をメールに添付し、送信することで、印刷や紙媒体での管理が不要となり、コスト削減や作業時間の短縮につながります。また、電子データとして保存できるため、検索・再利用が容易で、業務効率の向上にも寄与します。相手先にとっても、受信履歴を残せる点や外出先からでも内容を確認できる点に利便性があるとされています。

ただし、メールで送受信された請求書は電子データであるため、取り扱いによっては電子帳簿保存法の対象となる場合があります。

電子帳簿保存法に対応するためには、受領後の保存方法にも注意が必要です。メール送信された請求書は「電子取引」に該当するため、タイムスタンプの付与や改ざん防止措置、検索機能の確保など、法令に即した保存環境を整える必要があります。正しい手順を踏むことで、メールでの請求書送信は非常に有効な手段です。

電子請求書システムの活用

請求書のやり取りをクラウド上で完結できる電子請求書システムの導入は、法対応と業務効率化の両面で大きな効果を発揮します。発行から送付、保管までを一元管理でき、紙の請求書に伴う印刷・郵送コストや手間を大幅に削減することが可能です。

また、タイムスタンプの自動付与、検索機能や改ざん防止措置などの電子帳簿保存法に対応したシステムを採用することで、法的要件を満たすデータ保存が可能です。さらに、送付状況や確認状況の追跡もできるため、取引の透明性が高まり、未着や紛失といったトラブルも減少します。

FAXやメールに代わる次世代の手段として、電子請求書システムは非常に有効な選択肢といえるでしょう。

まとめ

請求書をFAXで送ること自体は違法ではなく、実務でも多くの企業で使われてきました。しかし、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入によって、FAXで受信した請求書の保存方法や法的な扱いに注意が必要になっています。

特に、FAX送信後に電子データで保存する場合は電子取引と見なされ、電子帳簿保存法に準拠した対応が求められます。また、税務調査時には原本の提示を求められる可能性もあるため、必要に応じて原本の送付や保存体制を整えることが重要です。

加えて、FAX送信には読み取り不良や誤送信のリスク、紙の保管による業務負荷などの課題もあるため、請求書業務のデジタル化が急務となっています。

「Bill One」は、請求書の受領・発行などの経理業務を効率化できるサービスです。

「Bill One」を活用することで紙の請求書を電子化し、請求書の受領及び発行における業務の削減につながります。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

請求書発行・入金消込業務では、請求書をオンラインで一括発行できるだけでなく請求情報と入金情報をリアルタイムで突合し、入金消込の自動化を実現します。

Bill One請求書受領の特長

受け取った請求書は、99.9%*の高精度でデータ化し、申請・承認・仕訳作成までの一連のプロセスをデジタル化することで業務効率を大幅に向上させます。

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

※Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部