- 請求書

【徹底解説】請求書をメールで送る際の文例と注意点

公開日:

更新日:

請求書をメールで送ることは、業務効率化につながりますが、適切な方法で行わないとリスクが生じる可能性があります。セキュリティー対策や法的要件の遵守、適切なフォーマットの使用など、考慮すべき点は多岐にわたります。

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も重要です。これらの法制度に準拠しない場合、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

本記事では、請求書をメールで送る際の基本的な知識から、具体的な送付方法、法的要件、セキュリティー対策までを解説します。正しい方法を理解し、効率的かつ安全な請求業務を実現しましょう。

請求書業務を効率化した事例が分かる!

請求書はメールで送っても大丈夫?請求書メール送付の基本と法的要件

従来、請求書は紙で郵送するのが一般的でしたが、企業の経理業務のデジタル化が進み、メールでの送付が増えています。適切な方法で行えば請求書のメール送付は業務効率化につながりますが、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応など、考慮すべき点が多岐にわたります。

ここでは、請求書のメール送付に関して、法的要件やインボイス制度への対応について解説します。

請求書をメールで送ることの適法性

請求書をメールで送付することは、法的に問題ありません。日本の法律上、請求書の発行方法に特定の制限はなく、取引当事者間の合意があれば、メールでの送付も有効です。

電子帳簿保存法により、一定の要件を満たせば電子的に作成・保存された請求書も紙の請求書と同等の法的効力を持つことが認められました。さらに、2023年10月開始のインボイス制度でも、適格請求書の電子的発行・送付が認められています。

ただし、データの真実性や可視性の確保、相手先との合意形成など、いくつかの要件や注意点があります。これらを適切に遵守することで、メールでの請求書送付は業務効率の向上とコスト削減に大きく貢献します。

電子帳簿保存法の要件

請求書をデータ化してメール送付する場合は、電子取引に該当します。電子帳簿保存法では、電子取引データの保存に関して「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

- タイムスタンプの付与

- 検索機能の実装

- 改ざん防止措置の実施

- 7年間の保存期間の遵守

これらの要件を満たすため、電子帳簿保存法に対応した請求書管理システムの導入を検討するのも一つの方法です。

インボイス制度への対応

インボイス制度では、適格請求書の発行が必要です。適格請求書には、以下の項目を記載する必要があります。

- 発行事業者の登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率対象品目の明記)

- 税率ごとに区分した金額と適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額

- 書類の交付を受ける事業者の名称

これらの要件を満たした上で、メールでの送付が可能です。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(Page-5)」

請求書をメールで送るメリット

請求書をメールで送付することには、多くのメリットがあります。業務効率化やコスト削減だけでなく、環境への配慮や正確性の向上にもつながります。以下、主な3つのメリットを詳しく見ていきましょう。

- コスト削減と環境への配慮

- 業務プロセスの迅速化

- データ管理により追跡や確認が容易

1.コスト削減と環境への配慮

メールでの請求書送付は、以下のようなコストの削減につながります。

- 郵送料の削減

切手代や配送料が不要になります。 - 印刷コストの削減

用紙代やインク代、プリンターの維持費が削減できます。 - 保管スペースの削減

物理的な保管スペースが不要になり、オフィスの有効活用につながります。

これらのコスト削減と同時に、紙の使用量が減少することで、企業の環境負荷低減にも貢献します。これはSDGsへの取り組みの一環としてアピールすることも可能です。

2.業務プロセスの迅速化

メールでの請求書送付は、業務プロセス全体の迅速化をもたらします。

- 即時送付

作成後すぐに送付できるため、郵送の待ち時間が不要になります。 - 自動化の促進

データ形式での送付により、受取側での自動処理が可能になります。 - 承認プロセスの効率化

社内での回覧や承認がデジタルで完結し、スピードアップします。 - テレワーク対応

場所を問わず請求書の作成・送付・確認が可能になります。

これらの効果により、請求書関連業務の処理時間が大幅に短縮され、生産性向上につながります。

3.データ管理により追跡や確認が容易

メールで送付するにあたって電子化された請求書は、データ管理の面でも以下のメリットがあります。

- 検索性の向上

必要な請求書を素早く見つけ出すことができます。 - 正確性の向上

手入力によるミスが減少し、データの正確性が高まります。 - 追跡可能性

送付記録が自動的に残るため、トラブル時の確認が容易になります。 - データ分析

蓄積されたデータを分析し、経営判断に活用することができます。

これらのメリットにより、請求書管理の質が向上し、経理業務全体の効率化と高度化が実現できます。

請求書をメールで送る際の注意点

請求書をメールで送付する場合、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。メールで請求書を送る際の注意点を2つ紹介します。

- セキュリティー対策を行う

- メール送信ミスを防止する

1.セキュリティー対策を行う

請求書をデータ化してメールに添付する場合、内容が改ざんされたり第三者に閲覧されたりしないようにセキュリティー対策が必要です。PDFのパスワード設定や暗号化、最新のウイルス対策ソフトの使用することで、情報漏えいや不正アクセスのリスクを軽減できます。

暗号化とパスワード保護

請求書には、機密性の高い情報が記載されています。そのため不正にアクセスされた場合でも、情報の保護が必要です。例えばPDFソフトを使用することで、強力な暗号化が可能となります。請求書ファイルを暗号化すれば、安全性が上がるでしょう。

また、不正アクセスを防止する方法として、パスワード保護も有効です。PDFファイルなど、パスワード保護に対応しているファイルを利用することで安全性が確保できます。

ウイルス対策

最新のウイルス対策ソフトを使用し、定期的にアップデートすることで、マルウェアなどの脅威から保護します。

さらに、添付ファイルのスキャンやフィッシング対策機能を有効にし、不審なメールや添付ファイルを自動的に検知・ブロックする設定を行うことで、セキュリティーレベルを向上させることができます。

2.メール送信ミスを防止する

メールの送信ミスは情報漏えいにつながり、取引先との信頼関係を失ってしまう可能性があります。以下の方法で送信ミスを防止しましょう。

メールアドレスの確認方法

請求書を間違ったメールアドレスに送信してしまった場合、情報が漏えいし、会社の信用度も下げてしまいます。このような誤送信をしないためにも、作成したメールをしっかりと確認をすることが大切です。

送信前には宛先アドレスの二重チェックを行い、PCやメールソフトによるオートコンプリート機能(自動入力を補助する機能)による誤入力にも注意が必要です。

また、CCやBCCに適切なメールアドレスが入力されているかも確認しましょう。BCCで送らなければならない相手をCCに入れてしまい、メールの送付先が明らかになってしまうケースもよくあるミスです。

メール誤送信検知ツールの導入も効果的です。これらのツールは送信前に警告を出したり、外部アドレスを視覚的に強調表示したりすることで、送信ミスの防止に役立ちます。

送信前チェックリスト

請求書に記載漏れがないか、請求書をメールで送る際にメール本文や宛先に間違いがないかなど、確認すべき項目をまとめたチェックリストを作成する方法があります。

以下のようなチェックリストを作成し、送信前に必ず確認することで送信ミスを防ぐことができます。

- 宛先アドレスやリストに間違いがないか

- CC、BCCに間違いがないか

- 件名に間違いがないか

- 差出人のアドレスに間違いがないか

- 添付ファイルに間違いがないか、ファイル名は適切か

3.取引先との合意形成

これまで紙の請求書のやり取りをメールに変更する場合、取引先から事前に合意を得る必要があります。メールでの請求書受取の可否、受信可能なファイル形式とサイズ、セキュリティー要件(暗号化、パスワード保護など)、請求書の受領確認方法、トラブル時の対応手順などについて事前に確認・合意しましょう。

取引先との良好なコミュニケーションを維持しつつ、効率的な請求書送付プロセスを構築することが重要です。

4.バックアップの重要性

請求書データのバックアップは、データ消失リスクの軽減と法令遵守の両面で重要です。定期的なバックアップを実施し、複数の保存場所を確保することが推奨されます。クラウドストレージの活用も有効な選択肢です。

電子帳簿保存法で定められた7年間の保存期間を遵守するため、長期保存に適した形式でのバックアップも考慮しましょう。適切なバックアップを実施することで、データの安全性と法令遵守を両立させることができます。

請求書を送る際のメールの書き方

請求書をメールで送る際は、ビジネスマナーを守りつつ、必要な情報を漏れなく伝えることが大切です。ここではメールの書き方について、詳しく解説します。

適切な件名と本文の書き方

メールの件名や本文を、適切な内容にする必要があります。件名と本文は、郵送時の「送付状」の役割になるためです。

まず件名には、請求書という文言を入れましょう。相手側が、請求書が添付されているメールであることを判断できるようにするためです。

本文は、以下の構成で書くと丁寧で的確なメールとなります。

- あいさつ文

- 請求書を添付している旨を説明

- 添付ファイルの内容(請求書の通数など)

- 金額の振込期日

- 添付ファイルが開けない場合の対処法

メールのテンプレート例

具体的なメールテンプレートを用意しておくと、効率的かつ統一された対応が可能になります。以下に請求書を送付するメールのテンプレート例を紹介します。

※印は、説明のためのコメントです。

件名:【請求書】◯◯月分請求書送付のご案内(△△株式会社)※△△は自社名 |

〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様 平素より格別のお引き立てをいただき、御礼申し上げます。 △△株式会社 △△部の△△と申します。 ✕✕のお取引に関して、〇〇月分の請求書をメールにて送付させていただきます。 ご査収の上、請求書に記載した期日までにお振込みいただくようお願い申し上げます。 【添付内容】 ご請求書(No.✕✕-✕✕-✕✕).pdf 1通 なお、振込手数料はお客様にてご負担いただきますようお願いいたします。 もし添付ファイルが開けないなど、不具合やご不明点がございましたら、 お手数ですが、ご一報いただきたく存じます。 また、請求書の原本が必要でしたらご連絡ください。 何卒よろしくお願いいたします。 |

添付ファイルの形式と注意点

請求書をメールで送る際は、PDF形式をおすすめします。PDFは内容の改ざんが困難で、さまざまなデバイスで閲覧可能なため、セキュリティーと利便性の両面で優れています。Excel形式やWord形式は編集が容易なため、意図しない変更やトラブルの原因となる可能性があります。

メールに添付するファイルのサイズにも注意が必要です。サイズが大きすぎると、送信エラーになってしまうこともあります。添付ファイルのサイズは2MB以内に抑えることが望ましいです。これを超える場合は、ファイル圧縮やクラウドストレージの利用や、専用のファイル転送サービスの活用を検討しましょう。

また、ファイル名は取引先や請求書番号を含む分かりやすいものにし、受信者が内容を即座に識別できるよう配慮しましょう。

電子帳簿保存法に基づく請求書メールの管理

電子帳簿保存法に基づいた請求書メールの管理は、企業のコンプライアンスと効率的な経理業務の両立に不可欠です。以下、法令に準拠した管理方法について詳しく解説します。

電子取引データの保存義務

電子帳簿保存法は、国税関係書類や帳簿の電子データでの保存を認めた法律です。この法律では、以下の3種類の保存形式が規定されています。

- 電子帳簿等保存

電子的に作成された帳簿や書類(例:損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳、仕訳帳)をそのまま電子保存する方式。 - スキャナ保存

紙の原本をスキャンして電子データとして保存する方式。 - 電子取引

電子的に授受された取引情報(例:請求書、注文書)を電子データのまま保存する方式。

請求書のメール送付は「電子取引」に該当し、受信した電子データをそのまま保存する必要があります

真実性の確保と可視性の確保

電子データの保存には、「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。

真実性の確保とは、保存されたデータが改ざんされていないことを証明できる状態を維持することです。具体的な方法として、以下が挙げられます。

- タイムスタンプの付与

- 訂正・削除履歴の記録

- 改ざん防止機能の実装

可視性の確保とは、保存されたデータを必要に応じて速やかに閲覧・検索できる状態を維持することです。具体的には以下の要件があります。

- 取引年月日、取引金額、取引先で検索可能な機能の実装

- ディスプレイ、プリンタ等の出力装置の備え付け

これらの要件を満たすシステムを導入することで、法令遵守と効率的な経理業務の両立が可能となります。多くの企業では、これらの要件を満たす請求書管理システムを導入することで対応しています。

インボイス制度における請求書のメール送付

インボイス制度に伴い、請求書に記載する内容や保存の要求事項が変わります。以下は、インボイス制度に伴う変更内容の説明です。

インボイス制度に対応する請求書の要件

インボイス制度は、要件を満たした「適格請求書」と呼ばれる請求書が必要となります。適格請求書(インボイス)には、以下の項目の記載が必要です。

- 発行事業者の登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含む)

- 税率ごとに区分された消費税額等

- 税率ごとに区分された課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き又は税込み)

- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

これらの要件を満たせば、紙・電子を問わず有効な請求書となります。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(Page-5)」

電子インボイスの取り扱い

電子インボイスはPDF形式のような電子的な形式で保存された適格請求書(インボイス)です。適切な方法で作成・保存することで、紙の請求書と同等の法的効力を持ちます。電子インボイスの取り扱いに関する主なポイントは以下の通りです。

- 形式

PDFやEDI、XML形式など、さまざまな形式が認められています。 - 改ざん防止

データの改ざんを防止する措置を講じる必要があります。 - 保存方法

電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。 - 見読性の確保

必要に応じて閲覧・印刷できる状態を維持する必要があります。 - 検索機能

取引年月日、取引先名、金額などで検索可能な状態にする必要があります。

電子インボイスを適切に運用することで、ペーパーレス化や業務効率化といったメリットを最大限に活用できます。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(Page-7)」

保存方法と期間

適格請求書を発行した場合、控えを保存しておく必要があります。保存方法は、コピーや明細表でも問題ありません。

また保存期間は「交付日の属する課税期間末日の次の日から2カ月経過した日」より、7年間と決められています。

請求書管理の効率化

請求書管理の効率化は、企業の経理業務全体の生産性向上に直結します。適切な手法やツールを導入することで、作業時間の短縮、ミスの削減、コスト削減が実現できます。以下、効率的な請求書管理の方法について具体的に解説します。

請求書作成の効率化

請求書作成は時間のかかる作業ですが、適切な方法で効率化すれば大幅な時間短縮が可能です。以下の方法を活用しましょう。

- テンプレートの活用

頻繁に使用する請求書のテンプレートを作成し、入力作業を最小限に抑えます。 - 自動生成機能の利用

既存システムと連携し、取引データから自動的に請求書を生成します。 - データの一元管理

顧客情報や商品情報を一元管理し、請求書作成時に自動的に反映させます。 - 入力チェック機能

金額や税率の計算ミスを防ぐため、自動チェック機能を実装します。

請求書送付の効率化

請求書の送付プロセスを最適化することで、時間短縮とミス防止を同時に実現できます。効率的な送付方法を見ていきましょう。

- 電子請求書の活用

PDFなどの電子形式で請求書を作成し、メールで送付します。 - 一括送信機能の活用

複数の取引先への請求書を一度に送信できる機能を活用します。 - 送付スケジュールの自動化

定期的な請求書の送付を自動化し、手作業を削減します。 - 送付状況の管理

請求書の送付状況を一覧で管理し、未送付や再送付の漏れを防ぎます。

送付後の請求書管理の効率化

送付後の請求書管理は企業の財務健全性に直結します。効率的な管理システムで入金状況の把握や未回収対応を改善しましょう。

- 電子保管システムの導入

送付した請求書を電子的に保管し、素早く検索・参照できるようにします。 - 入金管理の自動化

銀行口座との連携により、入金状況を自動的に確認・更新します。 - 未回収管理

支払期日を過ぎた請求書を自動的に抽出し、フォローアップを促す仕組みを構築します。

請求管理システムの活用

上記の効率化を実現するため、以下の機能を備えた統合的な請求管理システムの導入を検討しましょう。

- 請求書の自動生成と送付機能

- 電子保管と検索機能

- 入金管理と未回収フォロー機能

- セキュリティー対策(アクセス制御、暗号化など)

- 他システム(会計ソフト、CRMなど)との連携機能

適切なシステムを導入し、運用することで、請求書管理の効率化と正確性の向上を同時に実現できます。これにより、経理部門の業務負荷を軽減し、より戦略的な業務に注力することが可能になります。

まとめ

本記事では、請求書のメールの書き方や送付、管理に関する重要なポイントを解説しました。法的要件や適切な送付方法、セキュリティー対策、インボイス制度への対応など、多岐にわたる内容を扱いました。

また、電子帳簿保存法に基づく管理方法や、請求書管理の効率化についても詳しく説明しました。これらの知識を活用することで、安全かつ効率的に請求書の作成、送付、管理が可能となり、経理業務全体の生産性向上につながります。

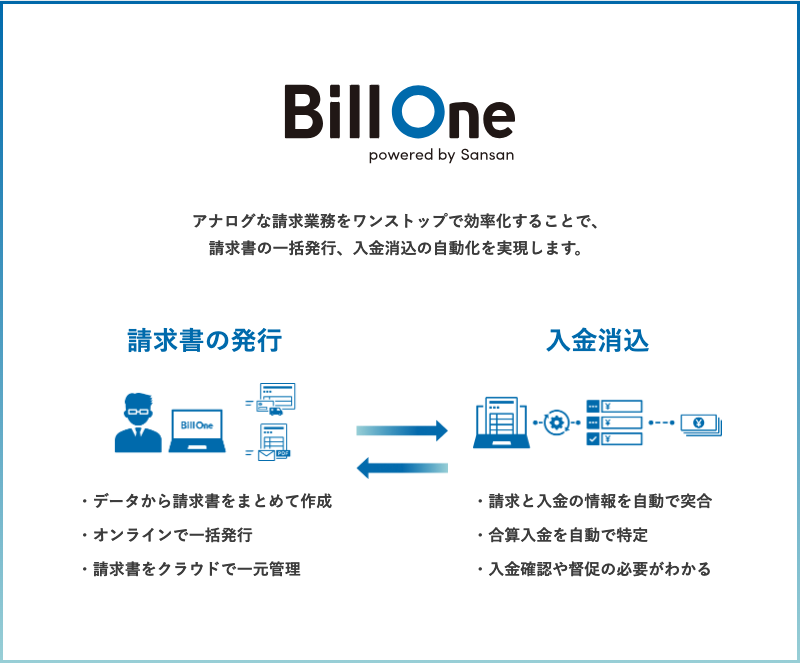

「Bill One債権管理」は、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化するクラウド債権管理サービスです。

入金状況がリアルタイムで共有できるため、経理・財務はもちろん、全社で債権の状況を把握できます。

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

請求業務をワンストップで自動化し、債権と入金の情報を一元管理することで、 企業の債権管理を強固にする「Bill One債権管理」。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。