- 請求書

請求書は破棄できる?保存義務と正しい捨て方を徹底解説【弁護士監修】

公開日:

請求書は取引の証拠として重要な書類ですが、「いつまで保管すればいいのか?」「破棄しても問題ないのか?」と悩む経理担当者や経営者は少なくありません。

基本的に請求書は法定の保存期間が定められていますが、保存期間の終了、誤記載による再発行、電子帳簿保存法に基づく電子保存など、一部のケースでは破棄が可能です。ただし、破棄に際しては適切な方法を取る必要があります。

本記事では、請求書の保存義務、破棄できるケース、適切な処理方法を詳しく解説します。

請求書をオンラインで管理しペーパーレス化

請求書を破棄できる3つのケース

請求書は通常、法定期間の保存が義務付けられていますが、一定の条件を満たせば破棄が認められるケースもあります。ここでは、破棄が可能となる3つの具体例を紹介します。

1.請求書の保存期間が終了した場合

請求書は、受領側において取引の証憑として保存義務がある重要な書類です。法人の場合は原則として、事業年度の確定申告期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。ただし、青色申告を行っており、かつ該当年度に欠損金(赤字)が発生した場合には、保存期間は10年間に延長されます。

保存期間が満了していれば、請求書を破棄することが可能です。ただし、「保存期間が終了していることを正確に把握する」ことが重要です。7年未満で誤って破棄してしまうと、税務調査時に必要な資料が提出できず、税務上の不利益を受ける可能性があります。

そのため、破棄の判断は確定申告書の提出期限を基準に保存期限を明確に管理したうえで行うことが重要です。

2.請求書の再発行が必要になった場合

受け取った請求書の記載に誤りがあった場合や、請求書を紛失してしまった場合には、正しい内容で請求書を再発行してもらうことが必要になります。このようなケースでは、元の請求書は破棄し、新しい請求書と差し替えることが原則とされています。

請求書は法的にも取引内容を証明する書類であり、口頭やメールによる訂正のみでは不十分です。再発行された新しい請求書が正式な証憑となるため、誤った請求書は速やかに破棄することが求められます。

また、再発行後に、紛失したと考えていた元の請求書が見つかった場合も同様です。二重管理や誤処理、重複計上のリスクを防ぐためにも、古い請求書は破棄するのが適切です。

3.電子帳簿保存法に則って電子データ化した場合

2022年の電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たすことで、請求書の紙原本を電子データ化し、破棄することが認められています。

電子帳簿保存法では、「紙で受け取った請求書をスキャナ保存した場合、法的保存要件を満たせば紙原本を破棄しても差し支えない」とされています。ただし、破棄が認められるためには、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。

真実性の確保には、タイムスタンプの付与や訂正・削除履歴の保存が求められます。可視性の確保では、取引年月日・金額・取引先などの項目を検索できる機能を備えた保存システムが必要です。また、もともと電子で受領した請求書については、電子データとして保存することが義務付けられています。

受領側は制度に準拠した保存体制を整えることで、紙原本の破棄と業務効率化を両立することが可能です。

参照:電子帳簿保存法一問一答

請求書の保存義務とは?

請求書は取引の証拠として法的に保存が義務付けられています。ここでは、保存の目的や期間、そしてインボイス制度による影響について具体的に解説します。

請求書は何のために保存するのか?

請求書は、取引内容や金額、取引先などを証明する証憑書類であり、受領側にとっては税務や会計処理に不可欠な根拠資料です。

特に税務調査が行われた際には、経費や仕入れの正当性を証明する資料として提出を求められることがあり、保存が不十分な場合には仕入税額控除が否認され、結果として申告漏れが生じたときには、加算税が課される可能性があります。

また、請求書は税務対応だけでなく、取引先とのトラブルを防ぐ役割も果たします。例えば「支払いの有無」「金額・内容の正誤」を確認する際に、保存された請求書が有効な証拠となります。

こうした理由から、請求書は法人税法、所得税法、消費税法などの各種法令に基づき、法定の保存期間内において適切に保管する必要があります。

請求書の法定保存期間

請求書には法律で保存期間が定められており、受領側はこれを遵守する必要があります。法人の場合、請求書を含む帳簿書類の保存期間は原則7年間とされており、これは法人税法に基づく義務です。

さらに、その事業年度に欠損金(赤字)が発生し、繰越控除の対象となる場合は、保存期間は10年間に延長されます。

保存期間の起算点は請求書の発行日や受領日ではなく、該当する事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からとされています。例えば、3月決算の企業であれば、5月末が確定申告期限となるため、6月1日から7年間(または10年間)が保存期間となります。

この期間を正しく把握し、期間満了後に適切な手順で破棄することが、税務上のトラブル回避や文書管理の効率化につながります。

インボイス制度と請求書の保存義務

2023年10月に導入されたインボイス制度により、請求書の保存義務はさらに重要性を増しています。インボイス制度では、仕入税額控除を適用するために、「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられています。

これは受領側にとって、消費税の仕入税額控除を受けるための要件であり、請求書が適切に保存されていない場合、本来控除できるはずの税額控除が認められない可能性があります。

保存期間は、発行側・受領側ともに従来通り原則7年間ですが、インボイス制度の導入により保存管理の実務が厳格化されました。

また、請求書が電子で交付された場合には、電子帳簿保存法との連携も必要です。電子データで受け取ったインボイスは、紙に出力して保存するだけでは不十分であり、電子保存の要件(真実性・可視性の確保)を満たした上で保存する必要があります。

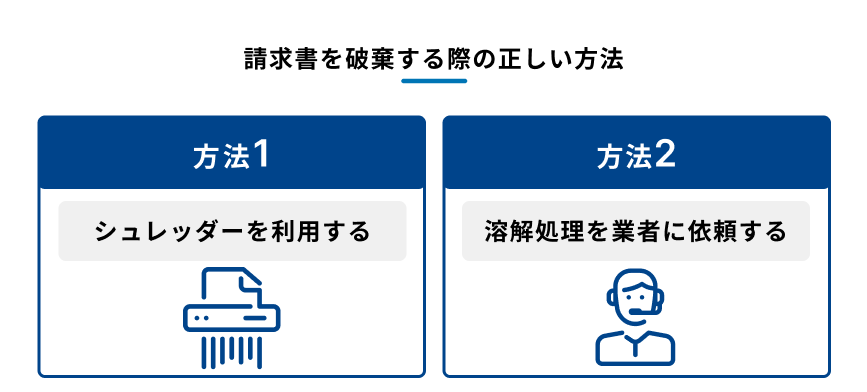

請求書を破棄する際の正しい方法

請求書を破棄する際には、情報漏えいやトラブルを防ぐために、適切な手段を選ぶことが重要です。ここでは、実務で使える安全な破棄方法を2つご紹介します。

シュレッダーを利用する

少量の請求書を破棄する場合は、自社でシュレッダーを用いて処理する方法が最も手軽かつ安全です。

請求書には、取引先名や金額、振込先口座、氏名などの機密情報が含まれているため、そのままゴミ箱に捨ててしまうと情報漏えいのリスクが高まります。特に外部の人間がアクセス可能な場所に設置されたゴミ箱への廃棄は避ける必要があります。

一般的なクロスカットやマイクロカット対応のシュレッダーを使用すれば、文章の復元が困難になり、情報漏えいのリスクを大きく下げることができます。小規模オフィスや部署内で処理できる範囲の書類であれば、シュレッダーによる処理は、現実的でコスト効率の高い手段といえます。

溶解処理を業者に依頼する

大量の請求書を一括で安全に破棄する場合は、専門業者による溶解処理サービスの利用が効果的です。

溶解処理とは、紙書類を水などで繊維状に溶かして読み取り不能な状態にして処分する方法で、物理的に情報を完全に消去できる点が大きな特徴です。ホチキスの針やクリップが付いたままでも処理できるため、仕分けや解体の手間が省ける点もメリットです。

なお、外部業者に請求書の処分を依頼する際は、情報漏えいリスクを防ぐために信頼性の高い業者を選定することが重要です。選定のポイントとしては、機密保持契約(NDA)の締結が可能かどうか、ISO27001の認証取得有無、さらに処理証明書の発行や立ち会い対応の有無なども確認しましょう。

請求書差し替えの破棄ルールと対応方法

請求書に誤りがあった場合は、速やかに差し替えを行い、旧請求書を適切に破棄する必要があります。ここでは、差し替えが必要な代表的なケースと、その際の正しい対応手順を解説します。

請求書の差し替えが必要なケース

請求書は、取引内容や金額を証明する重要な書類であるため、内容に誤りがある場合には速やかに差し替え対応が必要です。

差し替えが必要となる代表的なケースとしては、請求金額の誤り、振込先口座の記載ミス、取引内容の誤表記などが挙げられます。これらは、入金トラブルや信用問題につながる可能性があるため、放置することは避けなければなりません。

また、消費税率やインボイス番号の記載ミスも、仕入税額控除の適用要件を満たさなくなる恐れがあるため、特に注意が必要です。こうしたミスが判明した場合は、訂正済みの請求書を再発行し、旧請求書を破棄することで証憑書類を一本化することが望ましい対応です。

さらに、取引先から請求書の内容の修正を依頼された場合も、内容を確認し、必要に応じて速やかに差し替えることが、信頼関係を損なわないためにも重要です。

差し替え時の適切な対応方法

請求書に誤りが見つかった場合は、正しい書類に差し替えるだけでなく、旧請求書の適切な処理と丁寧な連絡対応が求められます。

まず、誤った請求書は、取引先からの回収または取引先側での破棄を依頼し、情報漏えい防止のため、必ずシュレッダーなどで処理します。旧請求書が残っていると、二重請求や会計処理の混乱を招く可能性があるため注意が必要です。

次に、取引先へはできるだけ早く、電話やメールで訂正内容と差し替えの旨を連絡します。対応が遅れると、誤った内容での処理が進んでしまう恐れがあるため、スピーディーな対応が信頼維持につながります。

再発行する請求書には、「再発行」「差し替え」などの文言を明記し、取引先へ送付することで、旧請求書との混同を防ぎ、文書管理の効率化にも寄与します。

請求書の破棄をお願いするメールの書き方

請求書に誤りがあった場合、取引先に旧請求書の破棄を依頼する必要があります。ここでは、丁寧かつ確実に伝えるためのポイントと、実務で使えるメール文例を紹介します。

請求書破棄のお願いをする際のポイント

請求書に誤りがあり、差し替えが必要な場合は、取引先に対して旧請求書の破棄を丁寧に依頼することが求められます。破棄をお願いする際は、まず誤りの内容や再発行の理由を明確に伝えることが重要です。請求書は相手にとっても証憑書類に該当するため、状況を正確に伝える必要があります。

また、単に破棄を依頼するだけでなく、実際に破棄されたかを確認するフォローアップも欠かせません。「破棄済みのご確認をお願いできますと幸いです」などの文言を添えると、対応状況を把握しやすくなります。

請求書破棄をお願いするメールの例文

件名:請求書破棄のお願い(請求書番号:XXXX) ○○株式会社 △△部 △△様 お世話になっております。○○株式会社の□□と申します。 先日お送りいたしました請求書(請求書番号:XXXX)に一部誤りが判明したため、訂正のうえ新しい請求書を再発行いたしました。 誠に恐縮ですが、旧請求書につきましては破棄いただきますようお願い申し上げます。 以下に対象となる請求書情報を記載いたしますので、ご確認のほどお願いいたします。 ■破棄をお願いする請求書 請求書番号:XXXX 発行日:YYYY/MM/DD 誤記内容:金額の誤り ■新しい請求書の情報 請求書番号:YYYY 発行日:YYYY/MM/DD お手数をおかけいたしますが、破棄済みのご確認をお願いできますと幸いです。 ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ――――――――――――― ○○株式会社 □□(氏名) TEL:03-XXXX-XXXX ――――――――――――― |

まとめ

請求書は、企業間取引における重要な証憑書類であり、原則として法定期間の保存が義務付けられています。ただし、保存期間の満了や、内容の誤りによる再発行、電子帳簿保存法の要件を満たした電子保存が行われている場合など、一定の条件を満たせば請求書の破棄は可能です。

破棄にあたっては情報漏えいリスクの回避や社内統制の徹底が不可欠です。特に受領側は、税務調査やインボイス制度への対応も視野に入れた、適切な文書管理体制を構築することが求められます。差し替えや再発行が発生した場合には、旧請求書の確実な回収・破棄と、新しい請求書の適切な管理が求められます。

請求書の破棄や保存を手作業で管理することは手間やミスの要因となりがちです。そこで役立つのが、Bill Oneです。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%*の精度で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部