- 財務諸表

決算早期化で得られる3つのメリットとは|遅れる原因と早期化を実現する方法を解説

公開日:

更新日:

決算早期化は、企業経営に多大なメリットをもたらすため、多くの企業がその実現に向けて積極的に取り組んでいます。しかし、非効率な既存業務プロセスや深刻な人手不足など、さまざまな要因によって実現に至らないケースもあるのが現状です。

本記事では、企業が決算早期化によって得られる3つのメリットに焦点を当て、決算が遅れる原因を紹介します。さらに、その早期化を効果的に実現するための具体的な方法についても詳しく解説します。

経理AXサービスで決算を早期化

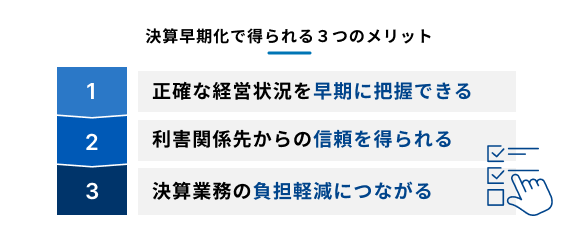

決算早期化で得られる3つのメリット

決算業務を早期に完了させることは、企業経営に多くのメリットをもたらします。ここでは、企業が特に注目すべき、以下の3つの重要なメリットについて解説します。

- 正確な経営状況を早期に把握できる

- 利害関係先からの信頼を得られる

- 決算業務の負担軽減につながる

1. 正確な経営状況を早期に把握できる

決算を迅速に行う最大の利点は、売り上げや利益、経費といった財務情報をより早く把握できる点にあります。経営状況をリアルタイムに近い感覚で分析することが可能となり、事業の方向転換、新規事業への投資判断といった、企業にとって非常に重要な意思決定をスピーディーに進められるようになります。

業績悪化の兆候が見られた場合でも、早期にその事実を把握することで、速やかに是正措置や対策を講じることが可能となり、リスクを最小限に抑えられます。限られた経営資源を最適に配分し、長期的な成長戦略を策定する上でも、迅速な情報把握は効果的です。

2. 利害関係先からの信頼を得られる

決算の早期化は、企業が財務管理を適切に行い、健全な経営体制を保っていることの証拠となります。株主、金融機関、取引先といった外部のステークホルダーは、企業の透明性やガバナンス体制を非常に重視しています。そうした中で、迅速かつ正確な決算情報の開示は、企業の信頼性と評価を高める効果があります。

特に、金融機関からの融資交渉や、主要な取引先との契約更新といった場面では、企業の財務状況の健全性と情報開示の速さが、交渉を有利に進めるための要素となります。

3. 決算業務の負担軽減につながる

決算の早期化は、決算業務自体の効率化にもつながります。

決算を早期化するためには、日々の業務プロセス全体を見直し、紙に依存した作業や手入力での処理といった非効率な業務を優先的に改善することがポイントです。ペーパーレス化やシステム導入による自動化を進めることで業務の標準化が進み、業務全体のスピードと精度が向上します。

このような取り組みの結果、決算期に集中的に発生していた作業が年間を通じて平準化され、経理部門や関連部署の担当者の負担が軽減します。これにより、業務全体の効率性が向上するだけでなく、担当者がより質の高い業務に注力できるようになるため、組織全体の生産性向上にもつながります。

経理DXサービスで決算を早期化

法人決算の流れ

法人決算には、事前準備から最終的な税務申告・納税に至るまで、一連の流れがあります。ここでは、決算業務の具体的なステップについて順を追って解説します。

決算前にやっておくべき業務

正確かつ円滑な決算を行うためには、事前の周到な準備が何よりも重要です。具体的には、現金や預金、売掛金、棚卸資産(在庫)といった主要な勘定科目の残高を、帳簿上の記録と突き合わせて整合性を確認する作業が欠かせません。

特に、実地棚卸の実施、必要な証憑の取得、そして資産の現状確認といった準備を事前に行っておくことで、その後の決算作業を非常にスムーズに進めることが可能になります。

具体的に決算前に取り組むべき業務を、以下にまとめました。

実地棚卸の準備 | 決算日における在庫の正確な数量を把握するため、事前に棚卸表の作成や、棚卸作業の手順を定めたマニュアルの準備を行う |

現金の残高確認 | 現金出納帳に記載された残高と、実際に手元にある現金の残高が一致しているかを厳密にチェックする |

預金・借入金の残高確認 | 銀行から残高証明書を取り寄せ、預金口座や借入金残高が帳簿の記録と相違ないことを確認する |

売掛金・買掛金の残高確認 | 「取引先別売掛金管理表」や「取引先別買掛金管理表」といった補助簿を活用し、個別の取引先ごとの残高と総勘定元帳の金額が一致しているかを検証する |

受取手形・支払手形・割引手形の残高確認 | 銀行から割引手形に関する残高証明書を取り寄せるなどして、手形に関するすべての残高が正確に帳簿に反映されているかを確かめる |

固定資産の残高確認 | 帳簿に記載されている固定資産の金額と、個々の固定資産を管理する固定資産台帳の金額が一致しているかを確認する |

仕掛品の確認 | 製造業などで発生する仕掛品(製造途中の製品)の有無や、その評価額を適切に確認する |

取引記帳の確認

決算を正確に行うためには、日々のビジネス取引が会計ソフトや帳簿に正確に記帳されているかの確認が不可欠です。もし取引内容の誤入力や記帳漏れがあった場合、作成する決算書全体の信頼性が損なわれ、企業の経営判断に誤りを生じさせる原因にもなり得ます。

具体的には、仕訳のチェックや、現金出納帳や売掛金元帳などの補助簿と総勘定元帳の突合、さらに各勘定科目の残高との照合といった作業を通じて、記帳内容に不備がないかを確かめておくことで、次の決算整理工程へスムーズに移行できます。

決算整理前試算表の作成

日々の取引記録を基に記帳されたデータを集計し、決算整理前試算表を作成します。この試算表は、決算整理を行う前の現時点での各勘定科目の残高を一目で確認できる重要な書類です。作成後には、各勘定科目の金額が正しく集計されているか、そして全体の借方合計と貸方合計が厳密に一致しているかを確認することが非常に重要となります。

もし借方と貸方の合計が一致しない場合は、仕訳ミスや入力漏れ、あるいは転記ミスなどの可能性が考えられます。こうした場合は、速やかに帳簿や伝票、さらには原始証憑に遡って照らし合わせ、原因を特定して修正する作業が必要となります。

決算整理仕訳を行う

決算整理仕訳とは、決算書を正確に作成するために、決算日時点の財政状態や経営成績を反映させる一連の作業を指します。具体的には、以下のような仕訳を行い、帳簿の調整を進めます。

棚卸資産の評価 | 期末の棚卸資産を適切な評価基準に基づき評価し、帳簿価額を調整する |

売上原価の算出 | 期首の棚卸資産に当期仕入高を加え、期末の棚卸資産を差し引くことで、正確な売上原価を算出する |

未払費用・未収収益・前払費用・前受収益の計上 | 決算日時点で発生しているが、まだ支払い・受取が済んでいない費用や収益を適切に計上し、次期以降に属する費用や収益を当期から除外する調整を行う |

減価償却費の計上 | 固定資産の取得原価を耐用年数に応じて費用配分する減価償却費を計上する |

貸倒引当金の設定 | 売掛金や受取手形など、将来回収不能となる可能性のある債権について、損失に備えて貸倒引当金を設定する |

決算整理後試算表の作成

決算整理仕訳がすべて完了し、会計データに反映された後、再度試算表を作成します。これが「決算整理後試算表」と呼ばれるものです。この試算表は、決算整理作業を経て最終的に確定した各勘定科目の残高を示すものであり、企業の最終的な財務数値を確認するために使用されます。

決算整理後試算表が完成すれば、これを基に損益計算書や貸借対照表といった正式な決算書の作成へと進められます。

決算書の作成

決算整理後試算表を基にして、企業の財務状況と経営成績を公式に表す決算書を作成します。これらの書類は、企業の状況を外部の利害関係者へ正確に伝えるための重要な情報源です。主な決算書は以下の通りです。

損益計算書(P/L) | 一定期間における企業の収益と費用、そしてその結果としての利益または損失を示す書類 |

貸借対照表(B/S) | 決算日時点における企業の資産、負債、そして純資産の状況を一覧で示す書類であり、企業の財政状態を表す |

株主資本等変動計算書 | 一会計期間における株主資本の変動理由を詳細に開示する書類 |

事業報告書 | 企業の事業活動の概要や成果、今後の見通しなどを報告する書類 |

附属明細書 | 各決算書の補足情報や詳細データを記載し、より深い理解を助ける書類群 |

申告書の作成・申告納税の手続き

すべての決算書が作成されたら、それらの情報を基に、法人税、法人住民税、法人事業税といった各種税金に関する税務申告書を作成します。これらの申告書には、企業の所得金額や算出された税額、適用される各種控除などを正確に反映させる必要があります。

申告書の作成と並行して、所轄の税務署や地方自治体への提出、そして定められた期限内での納税手続きを完了させなければなりません。そのため、計画的な準備と対応が求められます。

決算早期化が必要な理由

決算業務の早期化は、多くの企業にとっての課題であり、その実現は経営に多大なメリットをもたらします。ここでは、なぜ早期化が必要とされるのか、その背景にある主な四つの課題に焦点を当てて解説します。

業務が集中する時期を分散できる

経理部門では、毎月の締め処理や請求書の発行、給与計算といった定型業務が月末に集中する傾向があります。さらに月初には翌月の支払い処理や前月分の集計作業が重なるため、業務負荷が一時的に高まるのが一般的です。ここに月次決算の処理が加わると、処理能力を超えてしまい、業務停滞やミス発生のリスクが増大します。

一方で、年次決算の業務として、月次業務に加えて監査対応や税務申告といった特有の業務も発生し、通常以上に業務が逼迫します。年度末に業務が集中する構造は避けられないものの、決算を早期化することで負荷を分散し、繁忙期のリスクを軽減できます。

このように、決算早期化は単に決算を早く終えるだけではなく、月次・年次を問わず、経理業務全体を平準化します。その結果、担当者の残業削減やヒューマンエラー防止につながり、業務の質を高めることが可能です。

経営判断に必要な数値を早期に把握できる

経営層が迅速かつ的確な意思決定を行うためには、最新の業績や財務状況をできるだけ速やかに把握することが不可欠です。しかし、決算業務が遅れると経営判断に必要な数値の把握も遅延し、タイムリーな戦略立案や投資判断に支障をきたす可能性が出てきます。

こうした遅れを防ぐためには、関係部門との緊密な連携体制を構築し、各部門が責任を持って期日までに必要な情報を提出できるようにスケジュール管理する体制を整備することが重要となります。

人手に頼らない体制づくり

経営層が迅速に意思決定を行うためには、売り上げや利益、キャッシュフローといった経営数値を早期に把握できる体制が欠かせません。

しかし実際には、多くの企業で経理部門が慢性的な人手不足に直面しており、決算期には業務量が急増することで、数字の確定や報告が遅れがちです。その結果、経営陣が必要とする情報提供が後ろ倒しとなり、重要な経営判断のタイミングを逃すリスクが高まります。

この問題を解決するためには、単に人員を増やすだけでなく、既存の業務プロセスの見直しや、属人化を防ぐための業務の標準化、あるいは自動化ツールの導入などを検討し、経理担当者一人ひとりの負担を分散させる対策が必要です。

業務の効率化と人為的なミスの削減

従来の決算では、限られた期間に多くの処理が集中するため、担当者は長時間労働を余儀なくされ、結果として入力ミスや確認漏れといったエラーが発生しやすくなります。

しかし、決算を早期化することで作業を前倒しして平準化できるため、余裕を持って処理に取り組めるようになります。その結果、無駄な手戻りが減り、全体の業務効率が向上します。さらに、時間的な余裕が確保されることで、数値の精度確認や内部統制にも注力でき、経理情報の信頼性も高まります。

決算早期化は単なるスピードの追求ではなく、業務を効率的に進め、ミスを減らすための有効な手段です。

請求書業務のデジタル化で工数を削減

決算早期化を実現する方法

決算業務の早期化は、単に経理部門だけの問題ではありません。企業全体の業務プロセスを見直し、改善していく取り組みが求められます。ここでは、決算を早期に完了するために、具体的に効果が期待できる5つの方法を紹介します。

月次決算を行う

年次決算の負担を大幅に軽減し、早期化を現実のものとするためには、月次決算を継続的に実施することが非常に有効な戦略です。毎月、その月の財務状況を確定させることで、年度末に一気に業務が集中するのを未然に防ぐことができます。

各月の数値がすでに確定していれば、期末に必要となるのは残りの数カ月分の処理や、年に一度の特別な決算整理仕訳のみとなります。これにより、決算期の業務量を削減できるため、経理担当者の心理的・物理的負担も大きく軽減されるでしょう。月次決算は、年間を通して財務状況を把握し、経営判断の精度を高める上でも大きなメリットをもたらします。

業務の棚卸と見える化

決算早期化を目指す上でまず着手すべきは、現在の業務を正確に把握し、「見える化」することです。どの作業を誰が担当し、どのくらいの時間を要しているのか、そしてどのようなツールやシステムを使っているのかを詳細に洗い出します。

業務の棚卸をすることで、重複している作業や不要な手続きなど、削減できる業務が見つかります。

また、特定の人に業務が集中していることが分かり、業務の偏りや分担のバランスも見直すきっかけになります。その結果、具体的な改善の方向性が見えてくるでしょう。

決算業務を見直す

先に実施した業務の棚卸で明らかになった現状の業務フローを基に、非効率な工程を徹底的に精査し、決算業務の進め方そのものを根本から見直す段階に入ります。たとえば、必要以上に多い承認ステップや、紙の書類で行われている手作業などは、業務の停滞を引き起こし、ミス発生の大きな要因となっている可能性が高いでしょう。

これらを簡素化したり、あるいは自動化ツールを導入したりすることで、業務全体の効率は大幅に向上します。

勘定科目の書類の提出期限を前倒しで設定

経理部門がすべての勘定科目の金額を確定させるには、他部署からの関連書類が期日までに揃っていることが前提条件です。各部署からの提出が遅れれば、経理担当者の処理が後手に回り、結果として決算全体のスケジュールに遅延が生じてしまいます。

そこで有効なのが、経費精算書や請求書、各種支払い依頼書など、各勘定科目に関する書類の提出期限を前倒しで設定することです。締切を早めに設定し、これを徹底することで、経理部門は早期に書類を取りまとめ、集計や仕訳作業を計画的に進められます。

システム導入とデジタル化を進める

決算業務の効率化と早期化を実現する上で、システムの導入とデジタル化の推進は欠かせない施策です。会計ソフト、経費精算システム、そして請求書管理システムなどを導入することで、仕訳の自動化や集計作業の効率化が図れ、これまで人手に頼っていた多くの作業を大幅に削減できます。さらに、RPAやAI-OCRといった技術を活用すれば、大量のデータ入力や紙書類の読み取り作業を迅速かつ正確に自動処理することも可能になります。

また、ペーパーレス化を徹底することで、物理的な書類の確認や保管にかかる時間と労力を大幅に簡素化でき、業務プロセス全体のスピードアップに直結します。こうしたデジタルツールの積極的な活用は、決算早期化を実現するための強力な推進力となるでしょう。

請求書のチェックをシステムで効率化

まとめ

決算を早期化することには、経営状況の迅速な把握、利害関係者からの信頼獲得、そして業務負担の軽減といった多くのメリットがありますが、実現できている企業は多くありません。その背景には、業務の非効率性や慢性的な人手不足など、さまざまな要因が絡み合っているのが現状です。

決算の早期化を実現するためには、現状の業務フローを徹底的に見直し、非効率な作業のスリム化を図るといった、比較的すぐに着手できる改善策もあります。

しかし、より根本的かつ持続的な効率化を達成するには、単なる部分的な改善に留まらず、会計システムや関連システムの導入を通じて、経理部門にとどまらず全社的な業務の最適化を図ることが不可欠です。

「Bill One」のようなサービスを導入すれば、請求書の受領から処理、社内でのスムーズな連携・確認までを一気通貫でデジタル化できます。これは、経理業務だけでなく、企業全体の業務効率を飛躍的に高め、属人化の問題を解消する上でも、大きな力を発揮するでしょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理できます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部