- 経費精算

経費精算してくれない理由は?申請者・経理別の原因とトラブルにならない方法を解説

公開日:

更新日:

「従業員が経費精算をしてくれない…」

「立て替えた費用が会社から返ってこない…」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。経費精算の漏れや遅延は、企業が抱えやすい課題のひとつです。

そこで本記事では、従業員が経費精算を後回しにしてしまう理由や遅れを防ぐための対策について、わかりやすくまとめました。毎月の経費精算にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

経費精算の概要や流れについては、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

申請者が経費精算してくれない理由

まずは申請者が経費精算してくれない理由を理解して、精算がスムーズに進まない背景を把握しましょう。経費精算の遅れは、申請者のちょっとした意識や行動の変化が積み重なって起こるケースも少なくありません。

申請者が経費精算してくれない主な理由は、次のようなものがあります。

- 精算の手続きが面倒に感じる

- ルールや申請方法が分かりにくい

- 精算してもすぐに振り込まれないため、モチベーションが上がらない

- 領収書を紛失してしまう、または溜め込んでしまう

- 日々の業務に追われて、精算まで手が回らない

1. 精算の手続きが面倒に感じる

申請者が経費精算を行う際、意外と細かい手順を求められるものです。社内ルールや申請フローによっては、利用用途の記入や領収書の貼付などが必要になるケースもあります。

精算作業が煩雑な場合、つい「あとでやろう」と後回しにしてしまう申請者が多くなります。特に、使用しているExcelや社内システムの使い勝手が悪いと、申請のハードルはさらに上がるでしょう。「入力項目が多すぎる」「エラーが表示されやすい」といった場合、経費精算に対する心理的な負担が大きくなります。

2. ルールや申請方法が分かりにくい

社内ルールが分かりにくい場合、経費精算を進めたくてもためらってしまう従業員もいるでしょう。

たとえば、 「これは経費で落ちるのだろうか?」「このタイミングで出すのは間違っているだろうか?」といった疑問を抱えたまま、申請自体を先延ばしにしてしまう場合もあります。

経費の対象範囲や申請のタイミング、手続きのフローなどが明文化されていないと、従業員は不安を抱えたまま行動できなくなってしまいます。

さらに、社内ルールが明確であっても、現場へ十分に周知されていなければ意味がありません。「マニュアルが古くてわかりづらい」「相談しづらい雰囲気がある」といった環境にも注意が必要です。

3. 精算してもすぐに振り込まれないため、モチベーションが上がらない

処理の遅延や締め日から支払日までのタイムラグにより、申請者のモチベーションが低下してしまう可能性もあります。

申請から振込までの時間が長いと、「どうせすぐに振り込まれないのだから」と考えて申請を後回しにしてしまう社員もいるでしょう。特に締め日から支払日までの間隔が長い企業や、承認フローが煩雑な場合などは注意が必要です。

4. 領収書を紛失してしまう、または溜め込んでしまう

経費精算をなかなかしてくれない申請者の中には、領収書を失くしてしまったり、溜め込んでしまったりする人もいます。外出先や出張中に受け取った領収書をそのままバッグや財布に入れっぱなしにしてしまい、紛失してしまうことは珍しくありません。

また、複数の領収書をまとめて精算しようとすると、どの領収書がいつのものか分からなくなり、申請できなくなってしまうケースもあります。

こうした事態を防ぐには、申請者本人の意識ももちろん重要ですが、企業としても、「いつ・どのタイミングで提出すればよいか」を明確にし、手間なく申請できる仕組みを整えることが求められます。

5. 日々の業務に追われて、精算まで手が回らない

通常業務が立て込んでいて、経費精算まで手が回らないという場合もあります。特に営業や現場対応などの外出の多い職種では、終業までに経費精算をするタイミングがないというケースも多いでしょう。

繁忙期になるほど申請が滞り、経費精算が月末や締め日に集中しやすくなってしまいます。

企業(経理)が経費精算してくれない理由

一方で、申請者がきちんと経費精算を申請していても、企業(経理)側の処理が滞っているケースもあります。ここでは、会社(経理)が経費精算してくれない5つの理由をご紹介します。

- 申請内容にミスや記入漏れがある

- 上長の承認が止まっている

- 提出が精算の締切を過ぎている

- 経理部の処理が追いついていない

- 経費として認められない支出である

1. 申請内容にミスや記入漏れがある

内容にミスや記入漏れがあった場合、申請が受理されないことがあります。

申請時に起こりやすいミスの一例

- 金額の誤記

- 日付のズレ

- 領収書など必要書類の添付漏れ

上記のような不備がある場合、経理担当者は処理を一時保留にせざるを得ません。 不備の内容に応じて差し戻しを行いますが、タイムラグが生じると申請者側としては「処理してくれない」と感じてしまうでしょう。

2. 上長の承認が止まっている

申請者が正しく申請していても、上長の承認で止まっている場合もあります。

経費精算フローの中には、上長の承認を必須としている企業も少なくありません。この場合、上長が出張や多忙で承認を後回しにしてしまうと、経理担当者は処理を進めることができないのです。

承認が止まった状態が長引くと、申請者にも経理担当者にもストレスがかかり、経費精算のモチベーションの低下につながります。

3. 提出が精算の締切を過ぎている

経費申請の締切を過ぎてから提出した場合、翌月の処理対象となることがあります。社内ルールとしては正しく処理を進めていても、通常の支払いのタイミングで振り込みが行われないため、申請者としては「処理されない」「返ってこない」と感じてしまうかもしれません。

締切の基準が明確でない企業や、申請ルールが十分に共有されていない場合はこういった混乱が起きやすいため、注意が必要です。

4. 経理部の処理が追いついていない

なかには、単に経理部の処理が追いついていないということもあります。

特に経費精算の処理が手作業で行われている場合、月末や繁忙期には申請件数が一気に増え、処理が追いつかなくなることがあります。 確認・承認・仕訳といった工程が多いほど作業が集中しやすく、振込までに時間がかかってしまうのです。

申請や承認が期限内に正しく行われたにもかかわらず、処理が遅れているという状況です。このようなケースでは、申請者が企業に対して不信感を抱いてしまう可能性があります。

5. 経費として認められない支出である

企業の経費規定に反する支出は、たとえ申請されたとしても承認・精算の対象にはなりません。 しかし、申請者がその規定を把握していない場合「なぜ精算されないのだろう?」と不満を抱いてしまいます。

こうした認識のズレを防ぐためには、経費の対象範囲や規定の例外については、定期的に共有・更新する仕組み作りが必要です。

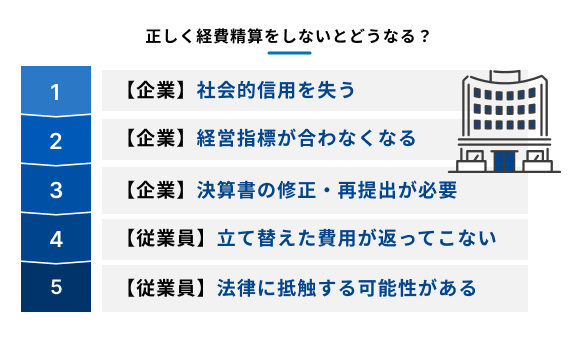

正しく経費精算をしないとどうなる?

経費精算の遅れやミスは、企業にも申請者本人にも悪影響を及ぼします。ここでは、企業と従業員の双方に起こりうるリスクやデメリットについて解説します。

【企業】社会的信用を失う

経費精算に不備があると、企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があります。たとえ申請者側の対応漏れであったとしても、帳簿上の整合性が取れないまま放置すれば企業にとって大きなリスクとなります。

不正を疑われる可能性があるほか、外部からの評価にも直結します。特に上場企業や大手企業と取引している場合、管理体制の甘さが契約見直しの要因になることもあるため注意が必要です。

【企業】経営指標が合わなくなる

経費精算のタイミングがずれると、売上総利益や営業利益といった経営指標を正しく算出できなくなります。経費が正確に計上されないことで、月次や四半期ごとの業績に誤差が生じ、結果として経営判断を誤るリスクが高まります。これは、資金繰りの見通しや投資計画などにも影響を及ぼしかねません。

特に中小企業では、1件ごとの経費処理が組織全体の資金繰りや利益に与えるインパクトが大きいため、経費精算の遅れやミスが起こると経営に直結する可能性があります。

そのため、正確かつタイムリーな経費処理を徹底し、組織全体で仕組みの見直しと意識づけを図ることが重要です。

【企業】決算書の修正・再提出が必要

未処理や誤処理の経費が発覚したタイミングによっては、決算書の再作成や修正申告が必要となる場合もあります。

税務署や金融機関への対応が必要となるため、本来リソースを割くはずではない業務が発生して、経理部門の負担が増大してしまいます。企業としても、生産性の低下につながるでしょう。

【従業員】立て替えた費用が返ってこない

経費精算が進まないと、従業員としては立替精算で支払った費用が返ってこなくなります。特に交通費や出張費など、高額な経費を個人で負担している場合、振り込みまでのタイムラグが長くなるほど金銭的負担は大きくなります。

こうしたトラブルが続くと不満が溜まり、離職やモチベーションの低下につながりかねません。

【従業員】法律に抵触する可能性がある

たとえ大きな悪意がなかったとしても、以下のような処理が行われた場合は法律に抵触する可能性があります。

- 実際の経路と異なる交通費で差額分の利益を得る

- 領収書の金額を改ざんする

- 私用で利用した交通費の費用を経費として申請する

- プライベートでの食事を接待交際費として申請する

上記のような不正が発覚した場合、懲戒処分となったり、「業務上横領」や「詐欺」等として刑事罰に処されたりする可能性もゼロではありません。また、領収書を改ざんすると有印私文書変造罪に問われるリスクもあります。

経費精算の期限は?

続いて、税法を踏まえた経費精算の期限について解説します。経費精算で押さえるべきポイントは、「経費精算の期限」と「申請者の請求権の期限」の2つです。

- 経費精算の期限は年度内

- 申請者の請求権は5年間

それぞれ解説していきます。

経費精算の期限は年度内

税務上、経費として処理するためには、その費用が発生した年度内に計上することが原則です。もしも精算が間に合わず翌年度に処理した場合、損金算入が認められない可能性が高いです。

このような状況を避けるために、年度末には経費精算の締切を前倒しで設けておく企業が多く見られます。

申請者の請求権は5年間

企業の内部規定とは別に、法律で経費精算の権利は5年間保証されています。

つまり、たとえ社内ルールで「経費は〇カ月以内に申請」と定めていたとしても、その期間を過ぎたからといって5年以内であれば企業側が支払いを拒否することはできません。

とはいえ、精算申請が遅れたことで決算の修正や精算処理の手間が発生すれば、企業側にも大きな負担がかかります。日頃から従業員に経費精算の重要性を伝えるように意識して、対応してもらえるように教育しましょう。

経費精算をしてもらうための対処法

最後に、経費精算をスムーズに対応してもらうための対処法をご紹介します。経費精算がスムーズに進まないという担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

- ルール・締切を見直す

- リマインドを仕組み化する

- 手順をシンプルにする

- 経費精算の必要性を周知する

- 経費精算システムを導入する

- 法人クレジットカードを活用する

ルール・締切を見直す

まずは、社内規定を整理して、ルールや締切を見直すことから始めましょう。

経費精算のルールが不明瞭な場合、従業員は「何を」「いつ」「どう出せばいいのか」が分からず対応を後回しにしてしまいます。また、経費精算業務の担当者に負担の少ないスケジュールが組まれているかどうかも確認しましょう。

リマインドを仕組み化する

業務が忙しくなると、経費精算のような「緊急ではない業務」は後回しにされやすいものです。そこでおすすめなのが、リマインドの自動化です。

経費精算システムの中には、締切日が近づいた際や承認漏れがある場合に、チャットツールやメールで自動通知を行えるものもあります。

こうした機能を活用することで、経費精算の漏れを大きく減らせます。経理担当者の手間も軽減でき、対応状況の可視化にもつながります。

手順をシンプルにする

申請手順を簡略化することもポイントです。「申請フォームが複雑」「領収書の提出方法が面倒」といったように、手間のかかる工程が多いほど後回しにされがちです。

申請画面の設計や入力項目を見直して、可能な限り手順をシンプルにしましょう。また、スマホからの申請を可能にすることで、外出先からでも気軽に処理できるようになります。

経費精算の必要性を周知する

社内規定が定められているにもかかわらず経費精算の遅れが相次ぐ場合、従業員が経費精算の重要性を理解していない可能性もあります。

社内規定の見直しが済んだら、マニュアルやQ&Aを含めたドキュメントを全社に共有しましょう。定期的に説明の場を設けて、周知の徹底を図ることも大切です。

従業員に「自分の経費精算が企業経営に関わる」ことを知ってもらい、業務の一環として責任を持って取り組んでもらえるように働きかけましょう。

経費精算システムを導入する

経費精算業務を効率化するために、システムを導入することもおすすめです。

紙やExcelを用いた経費精算では、申請・確認・承認・仕訳などすべての工程でミスや手間が生じやすくなります。

経費精算システムなら、申請から支払処理までを効率化できるだけでなく、承認状況の見える化やエラーの自動検出も可能です。経理担当者と申請者の双方の負担が軽くなり、経費精算のスピードも向上するでしょう。

法人クレジットカードを活用する

立替精算による経費精算でトラブルが多い場合、法人クレジットカードの導入もおすすめです。従業員が経費を使う際、法人カードで直接決済すれば利用金額は企業に対して請求されます。

さらに経費精算システムと連携できるカードなら、利用明細が自動的に取り込まれるため経理処理もスムーズです。

法人向けのクレジットカードについては以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

まとめ

申請者や企業(経理)が経費精算をしてくれない理由や、経費精算の処理をスムーズに進めるためのポイントについて解説しました。

遅延なく経費精算を行うためには、社内規定の整備やシステム導入によって従業員の負担を減らし、申請ミスや漏れを防ぐことが大切です。

申請者が「経費精算をしてくれない」とお悩みの方には、クラウド経費精算サービス「Bill One経費」の活用がおすすめです。

「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部