- 経費精算

経費精算に交通系ICカードは使える?交通費精算やチャージの扱い、仕訳のやり方を解説

公開日:

更新日:

交通費の精算などにおいてICカードを使った経費精算の効率化が進んでいますが、「チャージだけでも経費になるのか?」「履歴の取り扱いはどうすれば良いのか?」と疑問を抱く方も少なくありません。

ICカードは現代のビジネスシーンにおいて広く活用されており、経費精算に活用する企業も年々増加しています。一方で、ICカードの使い方を誤ると、経費として適切に処理ができず、証憑の不備によるトラブルなどが発生する可能性もあります。

本記事では、ICカードでの経費精算に関する基本的な仕組みから、仕訳の実例、注意点、そして業務効率化に役立つ精算システムまで、幅広くわかりやすく解説していきます。

法人カードで経費精算を効率化

経費精算でICカードは使えるのか?

ICカードは経費精算に活用できますが、正しい処理ルールを理解しておくことが重要です。特に「いつ経費として認められるか」を正確に把握することが重要です。

経費精算でICカードは使える

ICカードは経費精算に活用できますが、注意すべきなのは「チャージした時点では経費として認められない」という点です。ICカードへのチャージは、会計上「仮払金」や「前払金」として資産で処理されることが一般的です。

経費として計上できるのは、実際に電車やバスなどの交通機関を利用し、その履歴が明確に記録された場合です。つまり、ICカードを使用した移動の証拠がなければ、経費として認められません。したがって、ICカードの利用履歴を適切に保存し、申請内容と照合できる状態で精算することが重要です。

ICカードはチャージ時ではなく利用時に精算が基本

ICカードへのチャージは、あくまで前払いとしての扱いとなり、会計上は「仮払金」や「前払金」といった資産勘定で処理されます。この時点では、まだ具体的な費用の発生がないため、経費には該当しません。

実際にICカードを使って交通機関を利用し、その区間や金額が明確になった時点で、初めて「旅費交通費」として経費計上されます。したがって、チャージと利用のタイミングを明確に区別し、交通費精算時には利用履歴をもとに正しく仕訳する必要があります。

ICカードを使った経費精算の主な方法4つ

ICカードの履歴を活用した経費精算には、いくつかの方法があります。自社の業務フローや予算に合った手段を選ぶことで、申請作業の負担を大幅に軽減できます。

1. 券売機で履歴を印字して申請する方法

券売機を利用してICカードの履歴を印字し、申請書に添付する方法は、導入コストがかからず手軽に取り入れられる点から、中小企業や個人事業主にとっても実用的です。駅の券売機にICカードを挿入すれば、利用日時や区間、金額などの履歴を紙で出力でき、そのまま証憑として使用可能です。

ただし、履歴の保存件数には上限があり、多くの場合は直近の7日間または20件程度までしか確認できません。申請のタイミングが遅れると履歴が消失する恐れがあるため、こまめな印字と早めの精算が重要です。

2. ICカードリーダーで読み取る方法

ICカードリーダーを活用する方法は、交通費精算を効率化したい企業に適しています。専用のリーダーをパソコンに接続し、ICカードをかざすことで、交通機関の利用履歴を自動的に読み取ってCSVなどの形式で保存できます。

この方法を使うことで、手書きや手入力の手間が省け、データの正確性も向上します。履歴はそのまま精算書に添付でき、証憑としても十分機能します。

ただし、リーダー本体の購入費やソフトウェアの導入など、初期コストがかかる点には注意が必要です。

3. モバイルSuica・PASMOでデータを活用する方法

モバイルSuicaやモバイルPASMOを利用すれば、スマートフォンからいつでもどこでも交通履歴を確認・取得できるため、外出や出張が多い人にとって非常に便利です。履歴はアプリ上で確認できるほか、PDFやCSV形式でのダウンロードも可能で、そのまま経費精算書に添付することができます。

ただし、利用履歴の保存件数には上限があり、一定期間を過ぎると確認できなくなる場合があります。また、アプリの対応機種やOSバージョンにも制限があるため、事前に利用可能な環境を確認しておくことが大切です。

4. 経費精算システムと連携する方法

経費精算システムとICカードを連携させることで、交通費精算業務を大幅に効率化できます。SuicaやPASMOの利用履歴をシステムが自動で取り込み、定期区間を自動的に判別・控除したうえで、仕訳まで自動で処理される仕組みが一般的です。

この方法を導入することで、手入力による申請ミスや二重計上のリスクを減らせるほか、経理担当者の確認作業も簡略化されます。クラウド型会計ソフトと連携できる製品も多く、企業規模を問わず導入が進んでいます。

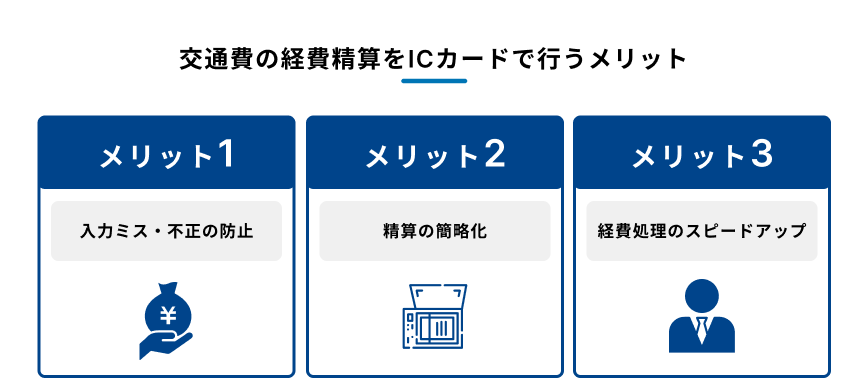

交通費の経費精算をICカードで行うメリット

ICカードを活用することで、交通費精算の手間やミスを減らし、業務の効率化が図れます。導入によって得られる具体的な利点を見ていきましょう。

入力ミス・不正の防止

ICカードを利用した交通費精算では、利用履歴を自動的に取得できるため、従来のように手入力で申請内容を記入する必要がありません。これにより、金額や日付、乗車区間の記載ミスを防ぐことができ、申請の正確性が大幅に向上します。

また、実際に乗車した記録をもとに精算するため、不正な申請や水増し請求の防止にもつながります。履歴のデータ化により、経理担当者の確認作業も容易になり、証憑の信頼性も高まります。

精算の簡略化

ICカードを使った交通費精算では、利用履歴をそのまま証憑として添付できるため、申請内容を一つひとつ手書きや手入力で記入する必要がなくなります。申請者の作業時間が大幅に短縮され、精算の手間が軽減されます。

また、履歴データが自動で取得・保存される仕組みを取り入れることで、申請書類の抜け漏れや記入ミスも減少し、承認者や経理担当者の負担も少なくなります。結果として、交通費の精算業務全体をスムーズに進めることが可能になります。

経費処理のスピードアップ

ICカードを活用した経費精算では、履歴の自動取得やシステムへの連携により、申請から承認、仕訳までの一連の処理がスピーディーに行えます。これにより、従来のような手作業による確認や集計の必要が減り、承認プロセスが簡略化されます。

また、データが一元管理されることで、経理部門の処理負担も軽減され、月次締めや帳簿管理の効率も向上します。結果として業務全体のスピードが上がり、組織全体の生産性向上につながります。

交通費の経費精算をICカードで行う際の注意点

便利なICカード精算ですが、知らずにトラブルにつながるケースもあります。スムーズな経費処理のために押さえておきたいポイントを紹介します。

履歴保存の上限に注意

ICカードの利用履歴は、券売機や専用アプリから取得できますが、保存件数や期間に上限がある点に注意が必要です。多くの交通系ICカードでは、直近の7日間または20件程度までしか確認できず、一定件数・期間を過ぎると履歴が自動的に消去されてしまいます。経費精算の際に、必要な履歴が取得できず困るケースも少なくありません。

特に月末や締切前にまとめて処理する場合は注意が必要です。確実な記録管理のためにも、利用後はできるだけこまめに履歴を印字・保存することを習慣づけましょう。

私用利用との区別が必要

ICカードは業務でも私用でも使えるため、交通費精算時には両者を正しく区別することが求められます。

業務に関係のない私用移動分まで申請してしまうと、不正精算とみなされる可能性があるため注意が必要です。税務調査においても私的な利用がないか確認されることがあります。

特に通勤や休日の私用移動が混在する場合は、経路を明確にし、業務に該当する区間のみを精算対象とする必要があります。

そのためには、従業員が迷わず判断できるよう、会社として業務利用の範囲や申請ルールをガイドラインとして整備・共有しておくことが重要です。

定期区間の控除漏れ・二重計上リスク

定期券を利用している従業員がICカードで交通費を精算する場合、定期区間の運賃を重複して申請してしまうリスクがあります。たとえば、定期券でカバーされている区間を含む移動を全額申請してしまうと、本来不要な費用まで経費として計上されてしまいます。

これを防ぐには、申請時に定期区間を明記する欄を設け、該当区間を差し引く運用が必要です。また、定期区間を自動で認識し、控除できる精算システムを導入することで、申請ミスや不正申請を防ぎ、経理処理の精度を高めることができます。

ICカードの経費仕訳パターン

ICカードを使った交通費精算では、チャージと利用のタイミングで仕訳方法が異なります。正確な経理処理を行うために、基本的な仕訳パターンを理解しておくことが重要です。

チャージ時の仕訳例

ICカードに現金をチャージした時点では、まだ具体的な費用の発生が確定していないため、経費として処理することはできません。この段階では「前払い」として仮払金勘定で処理します。

たとえば、Suicaに5,000円をチャージした場合は、下記のように仕訳されます。

借方 | 貸方 |

|---|---|

仮払金 5,000円 | 現金 5,000円 |

この処理により、実際の利用があるまでは一時的な前渡し金として計上され、後の交通費使用時に正式な経費として処理される流れになります。経理処理を正確に行うためには、この区別を理解しておくことが重要です。

利用時の仕訳例

ICカードにチャージした残高は、実際に業務で使用された時点で初めて経費として処理されます。たとえば、営業活動で電車を利用し220円を支払った場合、その時点で下記のように仕訳を行います。

借方 | 貸方 |

|---|---|

旅費交通費 220円 | 仮払金 220円 |

これは、あらかじめチャージされた仮払金を消し込み、実際の支出分だけを費用計上する処理です。チャージ時ではなく、使用時に経費計上することで、費用の発生時期を正確に把握でき、会計の透明性と正確性が保たれます。

ICカード残高の管理

ICカードの経費処理では、チャージ金額を仮払金として管理するため、定期的な残高確認と精算処理が欠かせません。業務での使用状況を把握し、残高と実際の使用履歴を照合することで、正確な費用計上が可能となります。

特に私用と業務利用が混在している場合は注意が必要で、業務に関係する移動のみを対象として仕訳を行い、それ以外は除外しなければなりません。

経費精算システムとICカードの連携

ICカードと経費精算システムを連携させることで、申請業務の効率化や入力ミスの削減が実現できます。ここでは、連携によって得られる具体的なメリットを紹介します。

経費精算システムとは

経費精算システムとは、交通費や出張費などの経費に関する申請から承認、仕訳、帳票の出力、さらには会計ソフトとの連携までを一元管理できるクラウド型のツールです。従来は手作業で行われていた申請や確認作業をデジタル化することで、入力ミスや承認の遅延といった課題を大幅に改善できます。

また、データがリアルタイムで共有されるため、経理部門の作業負担も軽減され、企業全体の業務効率が向上します。経費管理の正確性とスピードを高めるうえで、非常に有効な仕組みといえるでしょう。

経費精算システムでできること

経費精算システムは、ICカードと連携することで利用履歴の取り込みがスムーズに行え、手入力の手間やミスを大幅に削減できます。さらに、定期券の区間を自動で判別し、その区間の運賃を控除する機能も備えているため、誤った精算や二重計上の防止にも有効です。

また、領収書や利用履歴をPDF形式で添付できるため、証憑の電子保存にも対応し、電子帳簿保存法の要件を満たす管理体制の構築にも役立ちます。効率化とコンプライアンス強化を同時に実現できるのが大きな特徴です。

まとめ

本記事では、ICカードでの経費精算に関する基本的な仕組みから、仕訳の実例、注意点などについて解説しました。

ICカードを活用した経費精算は、業務効率の向上につながる一方で、適切な管理体制や精算ルールの整備が欠かせません。

こうした煩雑な作業をシステムで補完し、経理処理をより正確かつスピーディに行うためには、経費精算システムとの連携が非常に有効です。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

交通系ICカードにも対応しており、交通費の経費精算を効率化することが可能です。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部