- 経費精算

経費精算はDXで効率化しよう!DXの具体例やメリット、成功のポイントを解説

公開日:

更新日:

人手不足の解消や経費精算業務の効率化を目的に、経費精算のDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが注目を集めています。従来の人の手と紙による作業をデジタル化することで、確認作業の自動化や作業時間の短縮が見込め、経理担当者の負担軽減が期待できます。

この記事では、経費精算DXの基本からそのメリット、導入ステップ、成功のポイントまで分かりやすく解説します。あなたの企業の経費精算をもっと快適にするヒントを、ぜひ見つけてください。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

経費精算のDXとは

経費精算のDXとは、デジタル技術を活用して経費の申請、承認、仕訳といった一連の業務を自動化することです。これにより、業務の効率化と質の向上を目指します。

経費精算でDXが求められる理由

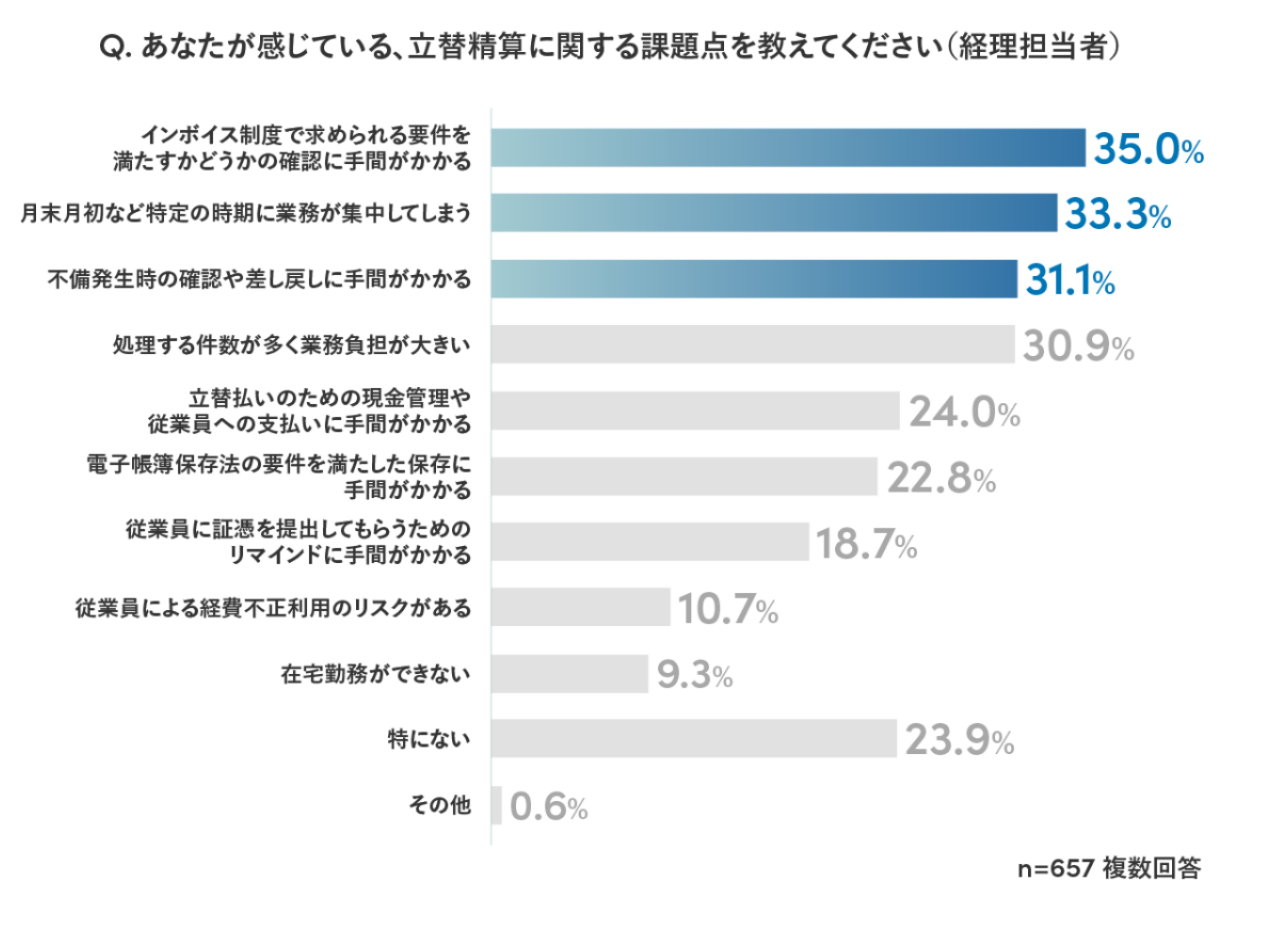

参照「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施 ~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

Sansan株式会社が実施した経費精算に関する実態調査によると、経理担当者は日々の経費精算業務においてさまざまな課題を感じています。

経費精算業務では処理すべき件数が多く、確認項目も多岐にわたります。とくにインボイス制度の導入で、より確認に手間がかかるようになりました。しかし、依然として紙ベースでの申請や目視による確認が主流の企業も少なくありません。このようなアナログな方法は、業務の属人化や手間を増やす一因です。また経費精算の長期化は、従業員に経済的・精神的な負担を負わせます。

経費精算のDXを推進することで、これらの課題を解決することが期待できます。結果として、経理担当者の負担を大幅に軽減し、より戦略的な業務に注力できます。

経費精算のDXを進めるメリット

経費精算のDXは、企業にとって多くのメリットをもたらします。

- チェック業務を自動化できる

- 業務プロセスが可視化できる

- 問い合わせや差し戻しを減らせる

- テレワークが可能になる

チェック業務を自動化できる

1つ目のメリットは、チェック業務を自動化できることです。たとえば、インボイス制度で定められている要件や、提出された領収書と申請内容の整合性の確認など、従来は人の目で行っていた作業をシステムが代行します。これにより確認作業が効率化され、経理担当者は細かなチェック業務から解放されます。

業務プロセスが可視化できる

業務プロセスが可視化されることも、DX推進のメリットです。経費の申請から確認、承認、そして最終的な精算に至るまでの一連の流れが、システム上でリアルタイムに把握できます。誰がいつ何を処理したのかが記録されるため、業務の進捗状況を管理しやすくなります。

さらに、決裁権限の設定も明確化されるため、不正な経費利用を防ぎ、内部統制の強化にもつながります。

問い合わせや差し戻しを減らせる

経費精算システムでは、申請に必要な情報をあらかじめシステムに登録することが可能です。従業員はメニューから選択するだけで申請ができるため、経理担当者への細かな問い合わせが減少します。

提出前にシステムが自動で精算金額を計算し、入力情報の不備をチェックするため、申請内容の誤りによる差し戻しも軽減されます。

テレワークが可能になる

従来は、紙の申請書や領収書を扱うために出社が必要だった経費精算業務も、システム化によりオンラインで処理できるようになります。場所を選ばずに業務を行うことができる環境は、従業員の多様な働き方を支援し、ワークライフバランスの向上に寄与します。このような労働環境の改善は、従業員の満足度向上や、優秀な人材の確保・定着にもつながるでしょう。

法改正にも迅速に対応できる

法改正への迅速な対応も、DXのメリットの一つです。電子帳簿保存法など、経費精算に関連する法律は、随時改正されます。自社でシステムを開発・運用している場合、法改正のたびにシステム改修が必要なため、担当者は対応に追われます。

一方で、経費精算システムを導入している場合は、開発元によってシステムが自動的にアップデートされるため、企業側が個別に対応方法を検討する必要がありません。これにより、法改正への対応を迅速かつ正確に進めることができます。

経費精算のDXを進めるステップ

経費精算のDXをスムーズに進める基本的なステップを紹介します。

1.社内の現状を把握し、課題を明確化

まずは社内の経費精算の現状を正確に把握しましょう。現在の経費精算フローがどのようになっているのか、申請から承認、精算までにかかる時間を可視化し、どの工程で非効率が発生しているかを分析します。その上で、処理時間の原因や課題を具体的に洗い出すことが重要です。

2.経費精算システムの選定

次に課題を解決できる経費精算システムの選定です。まずは各社からシステムに関する資料を入手し、それぞれの特徴を比較検討します。機能面だけでなく、導入・運用にかかる費用や自社の企業規模に合っているかなどを確認しましょう。ここで試験導入する候補を絞り込みます。

3.経費精算システムの試験導入

候補となる経費精算システムを選んだら、試験的にシステムを導入してみましょう。実際にシステムを使ってみることで、操作性や業務フローとの親和性を確認できます。試験導入で得られたフィードバックを基に、必要に応じて業務フローの見直しや、システム設定の調整を検討します。

4.システムの本格導入と社内への周知

試験導入で問題がないことを確認できたら、本格的な導入に進みます。システムを本番環境に移行すると同時に、新しい業務フローやシステムの利用方法について、社内への周知を徹底させることが重要です。研修会を実施したり、マニュアルを配布したりするなど、全従業員がスムーズに新しいシステムへ移行できるようサポートします。

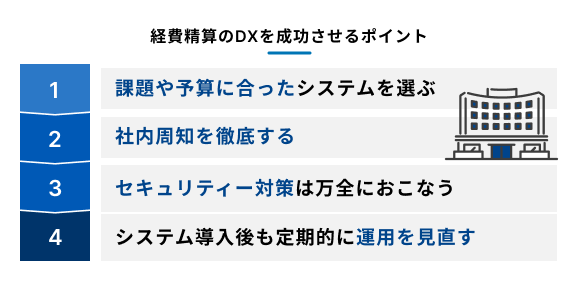

経費精算のDXを成功させるポイント

経費精算のDXを成功させるためには、その効果を最大限に引き出すための工夫が求められます。

課題や予算に合ったシステムを選ぶ

経費精算システムには、大企業向けの高機能なものから、中小企業向けのシンプルなものまで、さまざまな種類があります。システムの導入を検討する際は、自社が抱える課題を解決できる機能が備わっているか、設定された予算内で導入・運用が可能かを見極めることが大切です。多機能すぎても使いこなせなければ意味がなく、逆に機能が不足していては課題解決につながりません。

社内周知を徹底する

経費精算業務でのDXを成功させるためには、新しいシステムや業務フローを社内全体に浸透させることが必要です。一部の従業員だけが古いやり方を続けてしまうと、業務の例外処理が発生し、かえって業務が非効率になります。導入前後の研修はもちろん、マニュアルの整備や問い合わせ窓口の設置など、全従業員が迷わずシステムを利用できるよう、丁寧な周知とサポートを徹底しましょう。

セキュリティー対策は万全に行う

経費精算システムは、従業員の個人情報や企業の機密情報を取り扱います。近年サイバー攻撃の手口は巧妙化しており、情報漏えいのリスクは常に存在します。そのため、システムの選定段階からセキュリティー対策が十分に施されているかを確認しましょう。また、導入後もアクセス権限の管理や、二段階認証の設定など、適切な対策を行います。

システム導入後も定期的に運用を見直す

経費精算システムを導入したら終わりではなく、運用開始後も定期的にその効果を測定し、運用方法を見直すことが大切です。従業員からフィードバックを収集したり、利用状況を分析したりすることで、改善点が見つかる場合もあります。より使いやすい設定に変更したり、業務フローをさらに最適化したりと、継続的に改善していくことで、DXの効果を長期的に維持・向上させられます。

まとめ

経費精算業務は、企業の経費支出に直接関わり、正確性と迅速性が求められるため、経理担当者にとって負担が大きくなりやすい業務の1つです。経費精算DXの推進は、経理担当者の負担軽減だけでなく、内部統制の強化や労働環境の改善など、企業全体に多くのメリットをもたらします。

DXを成功させるためには、自社の課題を的確に把握し、それに合ったシステムを選定することが第一歩です。また、システムの導入後も社内周知の徹底や継続的な運用の見直しといった取り組みがその効果を最大限に引き出す鍵となります。これらのポイントを踏まえ、経費精算DXを検討してみてください。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部