- 経費精算

経費精算を電子化するメリットとデメリット | レシートや領収書の保存要件を解説

公開日:

更新日:

経費精算の電子化には経費を保管するスペースの削減や、従業員の業務負荷軽減などさまざまなメリットがあります。一方で完全な電子化を実現するためには、レシートや領収書を電子帳簿保存法に準拠した方法で保存する必要があります。

今回は経費精算を電子化する際のメリットとデメリットを整理しながら、証憑を電子データ保存する際の要件や、システム導入のポイントを解説します。ぜひ最後までお読みください。

経費精算の電子化で業務工数削減

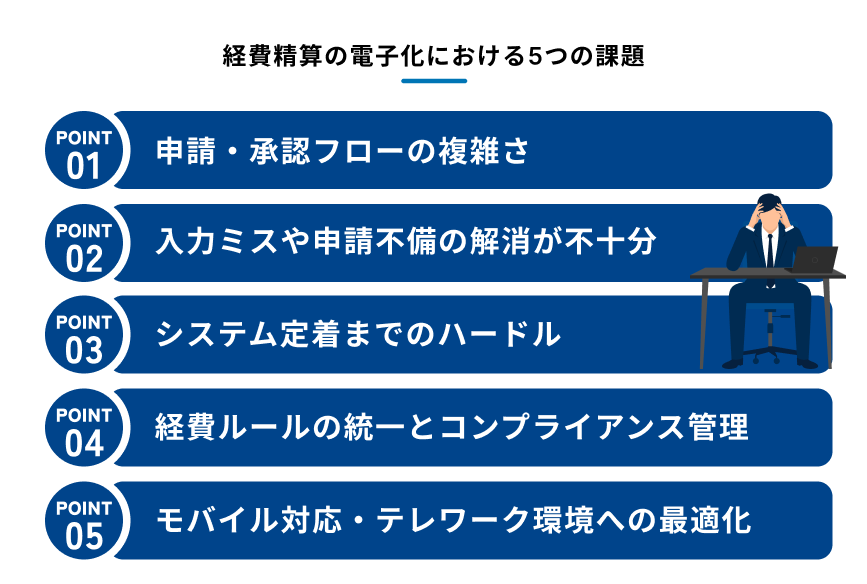

経費精算の電子化における5つの課題

経費精算の電子化は、業務効率化や電子帳簿保存法への対応に欠かせない取り組みです。しかし、導入すればすぐに効果が出るわけではなく、せっかく電子化しても、想定外の問題に直面して期待した成果が得られないケースも少なくありません。

以下に、電子化の際によく挙がる5つの課題とそのポイントを整理しました。

1. 申請・承認フローの複雑さ

経費精算システムを導入しても、申請から承認までのワークフローが複雑なままでは、電子化の効果を十分に引き出せません。

たとえば「部門長→経理担当者→経理責任者→財務部長」といった多段階の承認フローでは、ひとつの工程で遅延が発生すると、全体の処理も遅れてしまいます。電子化の際には、申請金額に応じた承認ルートの簡素化や、部門ごとの特性を考慮したフローを検討する必要があります。

2. 入力ミスや申請不備の多発

経費精算を電子化しても、申請者の入力ミスや証憑(領収書など)の添付漏れといった基本的なミスは完全にはなくなりません。特にシステムに不慣れな従業員にとっては、新たな間違いの要因になることもあります。

経費の費目選択や金額入力、税区分の判断などは、ミスが起きやすいため、入力項目を最小限に絞り、選択式のメニューを活用するなどのシステム設計上の工夫が必要です。

また、AIによる経費カテゴリの自動判別機能や、入力内容の自動チェック機能を備えたシステムを導入することで、ヒューマンエラーの防止にもつながります。

3. システム定着までのハードル

新しいシステムが現場に定着するまでには、さまざまな混乱や非効率が発生するのが一般的です。操作に慣れるまでに時間がかかり、その間は申請ミスや差し戻しが頻発し、かえって業務負荷が増えてしまうこともあります。

ITリテラシーの差が大きい組織では、紙とデジタルを併用する「移行期間」が必要になることも。その結果、二重作業による負担が生じる可能性もあります。

こうした状況に対応するには、丁寧なマニュアル整備や段階的な研修プログラムの実施が不可欠です。一般的に、定着までに3〜6カ月程度かかるとされているため、焦らず計画的に進めることが大切です。

4. 経費ルールの統一とコンプライアンス管理

経費精算システムを導入しても、そもそも社内の経費ルールが明確でなかったり、従業員への周知が不十分だったりすると、不適切な申請が続く可能性があります。電子化はあくまでもツールの切り替えにすぎないため、ルールの整備と徹底した社内周知も並行して進める必要があります。

特にインボイス制度の導入により、領収書の発行元が適格請求書発行事業者であるかの確認など、新たな確認項目も増えているため、コンプライアンス対応も強化する必要があります。

経費精算システムの選定時には、ルール管理機能やコンプライアンス機能の充実度も重要な評価ポイントとなります。

5. モバイル対応・テレワーク環境への最適化

現代のワークスタイルに合わせたシステム選びは、電子化において極めて重要なポイントです。テレワークが一般化した現在、オフィスのPCからしか申請できないシステムは、申請の遅れや経理処理の滞りを招く原因となります。

領収書をその場でスマホで撮影・申請できないと、領収書の紛失リスクが高まるほか「後でまとめて申請しよう」という心理が働き、結果的に申請遅れにつながりがちです。特に外出の多い営業部門や頻繁に経費が発生する部署ほど、モバイル対応の重要性は高くなります。

経費精算を電子化する方法

経費精算を電子化する上で最も効果的かつ一般的な手段は、専用の経費精算システムを導入することです。これにより、紙の領収書やレシートを扱う従来業務をデジタル化し、申請者の入力負担や経理担当者の処理時間を削減できます。

スマートフォンで領収書を撮影して、そのまま経費申請ができる便利なシステムも多数登場しています。OCR(光学文字認識)技術を活用して日付・金額・店舗名などの情報を自動で読み取ってくれるものもあります。

経費精算を電子化するメリット

経費精算を電子化すると、多くの企業でこれまで悩みの種だった業務効率の問題が一気に解決します。特に電子帳簿保存法への対応が求められる今、経費精算の電子化は単なる業務改善ではなく、法令遵守の観点からも重要な取り組みとなっています。

経費精算の電子化がもたらす主なメリットは次の3つです。

- 経費書類の保管スペースの削減

- 過去の申請情報の検索が簡単になる

- 経費精算の業務負荷を軽減できる

これらのメリットを詳しく理解することで、自社に最適な電子化の方法を選択する際の参考になるでしょう。

1.経費書類の保管スペースの削減

経費精算を電子化する最もわかりやすいメリットの一つが、経費書類の保管スペースの削減です。従来の紙ベースの経費精算では、領収書やレシートなどの原本を「事業年度の最終日から2カ月(事業年度の確定申告書の提出期限)が経った翌日から7年間」保存することが法的に義務付けられていました。

企業では、この膨大な量の書類を保管するために、専用のスペースを確保する必要があり、オフィススペースの有効活用の妨げとなっていました。しかしすべてデータとして保存できれば、物理的な保管スペースの問題は一挙に解消されます。

また、紙の書類の保管には湿気や虫害、火災などのリスクがある一方、データであればバックアップを取ることで、そうしたリスクからも解放されます。

2.過去の申請情報の検索が簡単になる

経費精算を電子化することで、検索性が飛躍的に向上します。紙ベースの経費精算では、過去の申請を確認するために、保管されている書類を一つひとつ手作業で探さなければなりませんでした。

電子化された経費精算システムであれば、これらの情報をキーワードで検索するだけで、該当する申請データを数秒でアクセス可能です。内部監査や税務調査で特定の領収書の提出を求められた場合でも、すぐに該当データを探し出せます。

さらに部門別や費目別の経費集計も簡単に行えるため、予算管理や経費分析といった経営判断のための情報収集も格段に容易になるでしょう。電子化による検索速度の向上は日常業務の効率化だけでなく、監査対応や経営判断のスピード向上にも大きく貢献します。

3.経費精算の業務負荷を軽減できる

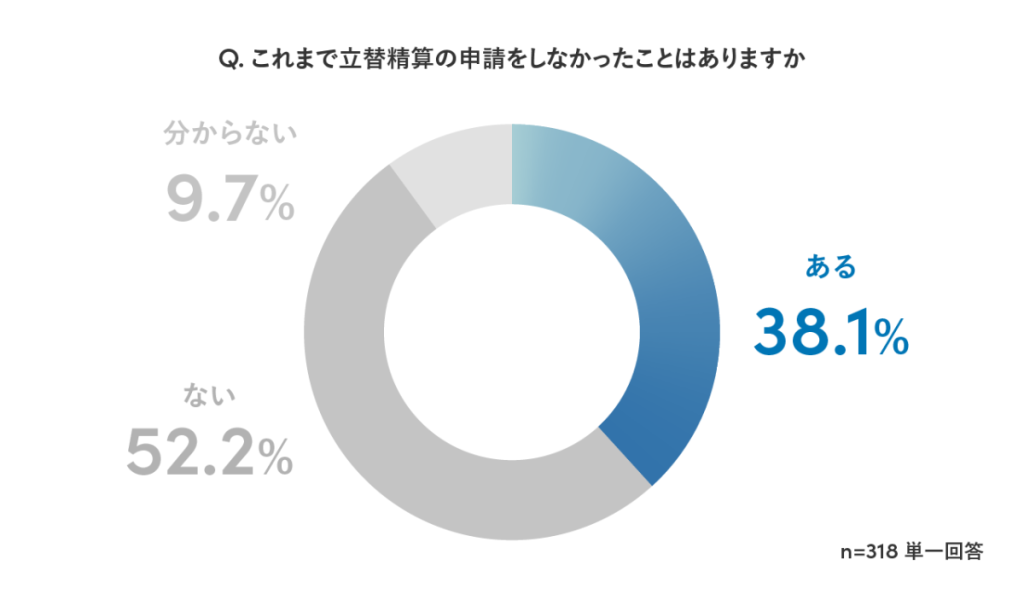

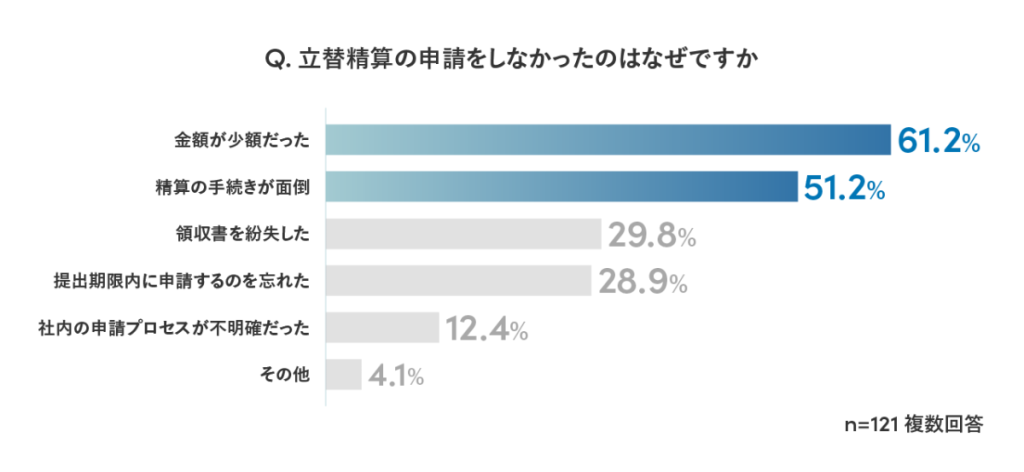

Sansan株式会社の調査によれば、一般的な企業では月に1500件以上もの立替精算が発生しており、経理担当者は月100時間もの時間を費やしていることがわかっています。

また、同調査では「金額が少額」「精算手続きが面倒」という理由で立替精算の申請を行わなかった経験がある従業員が全体の4割にも上ることが明らかになっています。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施〜インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

経費精算を電子化すれば、紙の原本を付けて回覧する必要がなくなり、申請者はいつでもどこでも申請可能です。承認者も同様に、オフィスにいなくても承認作業が可能になるため、申請から承認までのリードタイム(所要時間)が大幅に短縮されます。

最新の経費精算システムでは、領収書やレシートの画像データから取引内容を自動的に読み取り、費目や税区分などを自動で仕分けする機能を搭載しているものも多く、入力ミスの削減と経理担当者の業務負担軽減に大きく貢献します。

経費精算を電子化するデメリット

経費精算の電子化には多くのメリットがある一方で、導入前に知っておくべき注意点もあります。主なデメリットは次の3つです。

- 領収書のデータ保存には法的な保存要件がある

- 導入・運用にはコストがかかる

- 社内体制や業務フローの見直しが必要になる

これらのデメリットを事前に把握し、対策を検討することで、電子化がもたらすメリットを最大限に享受できる体制を整えましょう。

1.領収書のデータ保存には法的な保存要件がある

経費精算を電子化する際に最も注意すべきポイントは、電子帳簿保存法の要件を満たした形で保存しなければならないことです。単に領収書をスキャンして保存するだけでなく、タイムスタンプの付与や解像度の確保、検索性の担保などの技術的な要件を満たさなければなりません。

こうした要件は専門的な知識を必要とするため、法令対応に実績のあるシステムを選び、運用ルールもしっかり整備する必要があります。

2.導入・運用にはコストがかかる

経費精算を電子化するには、初期費用(イニシャルコスト)と月額費用(ランニングコスト)が発生します。

電子帳簿保存法に対応したシステムの導入はもちろん、スキャナーや画像保管用のサーバーといったハードウエアも必要です。クラウド型の経費精算システムを選択した場合は、初期費用に加えて月額のサービス利用料も継続的に発生します。

一方で、紙の保管コストや経理業務の工数削減による間接コストの削減効果も大きいため、長期的には投資対効果がプラスになるケースも多いです。システム選定の際には、初期費用とランニングコストのバランス、そして自社の規模や予算に合った最適なプランを選ぶことが重要です。

3.社内体制や業務フローの見直しが必要になる

電子化はシステムを導入すれば終わりではありません。従業員の理解と定着を進めるために、業務フローの再構築や操作マニュアルの整備、FAQの用意、ヘルプデスク体制の構築などが求められます。

特に、ITリテラシーに差がある組織では、システムに不慣れな従業員への丁寧なフォローが必要となります。システム導入直後は、使い方に関する問い合わせが経理部門や情報システム部門に集中する傾向があり、

「スマートフォンで撮影した領収書が正しくアップロードできない」

「承認フローがわからない」

「エラーメッセージの意味がわからない」

といった、さまざまな質問への対応が必要になるでしょう。これらの問い合わせ対応が経理部門の業務を圧迫しないよう、FAQの整備やヘルプデスクの設置といった対策を事前に検討しておくことが重要です。

経費精算を電子化する際のスキャナ保存の要件

経費精算を電子化する際に、必ず押さえておきたいのが紙の領収書やレシートをスキャンして保存するだけでは不十分で、法律に沿った形式で保存・管理する必要があります。

電子帳簿保存法における保存要件は以下の2つに大別できます。

- 真実性の確保

- 可視性の確保

真実性の確保

「真実性の確保」とは、保存された電子データが改ざんや削除されていないことを証明するための要件です。税務調査や監査の際に「このデータは信頼できる」と証明できるようにするための仕組みであり、適切な税務処理が行われていることを示すために欠かせない要素となっています。

電子化した経費データの真実性を確保するためには、4つの要件を満たす必要があります。

1.入力期間の遵守

領収書やレシートをスキャンする際には、一定の期間内に処理を完了しなければなりません。具体的には、取引日から最長で「2カ月以内かつおおむね7営業日以内」に、保存システムへの入力を完了する必要があります。

期限を過ぎたものは税務上、認められない可能性があります。経費精算システムを導入する際には、入力期間の制限に対応できるワークフローを構築することが重要です。

2.解像度200dpiおよびカラー画像による読み取り

スキャナーやカメラで読み取る際は、解像度200dpi以上、かつカラー画像(赤・緑・青それぞれ256階調以上)での読み取りが必須となっています。書類の細かい文字や印影、色付きの印字などの情報を正確に保存するためです。

近年のスキャナーやスマートフォンのカメラ機能は十分にこの要件を満たせますが、経費精算システムが撮影した画像を適切に処理できるか確認しておくべきでしょう。

3.タイムスタンプの付与

データの信頼性を担保するため、スキャンした時点でタイムスタンプを付与することが必要です。

タイムスタンプとは、「このデータはこの時点で確かに存在し、それ以降変更されていない」ことを第三者機関が証明するための電子的な証拠です。多くの経費精算システムでは、このタイムスタンプの付与を自動的に行う機能が組み込まれています。

4.修正・削除履歴の管理

保存した電子データの訂正や削除を行う場合、その履歴を残す仕組みが必要です。具体的には、以下のいずれかの方法でバージョン管理を行わなければなりません。

- 訂正や削除の履歴が記録され内容を確認できるシステムを使用する

- そもそも訂正や削除ができないシステムを使用する

要するに、データの改ざんを防ぐか、改ざんされた場合でもその履歴が残る仕組みが求められます。「誰が」「いつ」「どのような変更を行ったか」といった情報がログとして残る機能を持つシステムを選ぶことで、この要件を満たせます。

可視性の確保

電子帳簿保存法では「保存した電子データをいつでも簡単に確認・出力できる状態を維持すること」が義務付けられています。

税務調査や内部監査の際に、担当者からデータの提示を求められた場合、スムーズに対応できる環境を整えておくことが重要です。例えば「3カ月前の取引データが欲しい」といわれた際に、数分で該当データを表示できなければ、電子保存の意味がなくなってしまいます。

可視性の確保は、単に業務効率化のためだけでなく、法令遵守の観点からも欠かせない要件です。電子帳簿保存法では、以下に説明する4つの条件を満たすことで、可視性が確保されていると認められます。

1.帳簿との相互関連性の確保

スキャンした領収書やレシートと、会計帳簿との間で相互に関連づけができる必要があります。たとえば、番号による紐づけだけでなく、会計帳簿の記録から関連する領収書データを簡単に参照できたり、逆に領収書データから対応する会計記録を確認できたりする仕組みが理想的です。

多くのクラウド型経費精算システムでは、申請データと添付された領収書の画像が自動的に紐づけられる機能を標準で備えていますが、既存の会計システムとの連携についても確認しておくと安心です。

2.閲覧・出力環境の整備

税務調査官などが来社した際に、保存データを確認できるように、次のような環境を備えておく必要があります。

- 14インチ以上のカラーディスプレイ

- カラープリンター

- 操作マニュアルなどの設置

多くの企業ではすでにこれらの機器を備えていると思いますが、規定のサイズやカラー対応を満たしているかを確認しておきましょう。

3.電子計算機処理システムの概要書などの備え付け

使用している経費精算システムについての説明資料を常に閲覧できる状態にしておく必要があります。税務調査の際に、調査官がシステムの信頼性を判断するための資料として活用され、具体的にはシステムの概要書や操作説明書、システム開発時の資料などが対象です。

多くの場合、ベンダーから提供されるマニュアルや仕様書を保管しておくことで対応可能ですが、自社開発システムや大幅にカスタマイズしたシステムの場合は、開発仕様書や設計書なども保管しておく必要があるので注意が必要です。

4.検索機能の確保

電子保存したデータをすぐに探し出せる検索機能も、法令で求められている重要な要件です。保存されたデータは、以下の条件で検索できる必要があります。

- 取引年月日

- 金額

- 取引先名

また、「2023年6月15日に○○株式会社との間で発生した10,800円の取引」といった具体的な条件で検索をするために、複数の条件を組み合わせた「AND検索」や、金額の範囲を指定した「範囲検索」ができると、より便利です。

経費精算システム導入時のポイント4選

経費精算の電子化に取り組む際、電子帳簿保存法の要件を満たしながら業務効率化を実現するには、適切なシステム選定が鍵となります。

ここではシステム導入時に抑えておきたい4つのポイントを紹介します。

- 導入目的と必要な機能の明確化

- コストと費用対効果の検討

- 社内体制の整備と従業員への周知

- 法人カードとの連動

これらのポイントを事前に把握することで、適切なシステム選定が可能になり、スムーズな電子化の実現につながります。

1.導入目的と必要機能の明確化

「なぜ経費精算を電子化するのか?」を明確にしないままシステムを選んでしまうと、不要な機能にコストがかかり、逆に必要な機能が不足して追加開発が必要になることもあります。

まずは現行の課題を洗い出し、解決に必要な機能を整理しましょう。その上で「絶対に必要な機能」と「あれば便利な機能」を区別し、優先順位をつけることで、自社に最適なシステムを選択するための基準ができあがります。

2.コストと費用対効果の検討

経費精算システムの導入コストは、イニシャルコストとランニングコストの両面から検討する必要があります。経費精算システムの相場は、システムの機能や規模によって大きく異なります。

そのため発生するコストに対して、システム導入によってどのような効果が得られるかを、試算することが大切です。

- 経理担当者の作業時間削減による人件費の節約

- 紙の領収書保管スペースの削減によるコスト削減

- ミスや不正の減少による損失リスク回避

- 経費申請から承認までの時間短縮による業務効率化

こうした効果を可能な限り数値化し、投資回収期間を計算してみることで、適切な価格帯のシステムに絞り込めます。

また、複数のベンダーから見積もりを取り、機能と価格のバランスを比較検討することも忘れないようにしましょう。自社の規模やニーズに合ったシステムを選ぶことで、過剰投資を避けつつ、必要十分な機能を備えたシステムの導入が可能になります。

3.社内体制の整備と従業員への周知

どんなに優れたシステムを導入しても、社内の体制整備や従業員の理解・協力がなければ、その効果を十分に発揮することはできません。特に、ITリテラシーに差がある組織では、丁寧な説明と段階的な導入が重要です。一部の部署でパイロット運用を行い、課題や改善点を洗い出した上で全社展開するという方法が有効です。

システム導入の目的や期待される効果をしっかりと伝えることで、従業員の理解と協力を得やすくなります。「なぜこのシステムを導入するのか」「どのようなメリットがあるのか」を明確に説明し、経費精算の電子化が従業員自身の業務効率化にもつながることをアピールしましょう。

4.法人カードとの連動

経費精算システムと法人カードを連動させることで、経費精算プロセス全体の効率化を大きく進められます。

- カード利用履歴を自動で取り込み

- 利用明細と領収書画像を自動突合

- 利用直後に領収書の提出を促すリマインド通知

これにより申請漏れや手戻りを防げるうえ、経理担当者の負担も大きく軽減できます。

まとめ

今回は経費精算の電子化する際の課題やメリットについてまとめました。経費精算を電子化する際は、単にシステムを導入するだけでなく、電子帳簿保存法の要件を満たした運用が不可欠です。

経費精算の効率化と法令対応の両立を目指す企業におすすめなのが、「Bill One経費」です。

Bill One経費は、Sansan株式会社が提供するクラウド型の経費精算サービスです。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくせます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1カ月当たり利用限度額が最大1億円

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部