- 経費精算

経費精算が遅いのはなぜ?申請してくれない原因と根本的な解決策を紹介

公開日:

経費精算が遅いと経理担当者の作業負担を増やすだけでなく、経営判断や決算にも大きな影響を及ぼします。特に、決算月をまたいで経費精算がずれ込むと作業負担が一段と増すため、対策を講じることが不可欠です。

今回は経費精算が遅れることによる問題とその原因について詳しく解説します。従業員にスムーズに申請してもらうための解決策も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

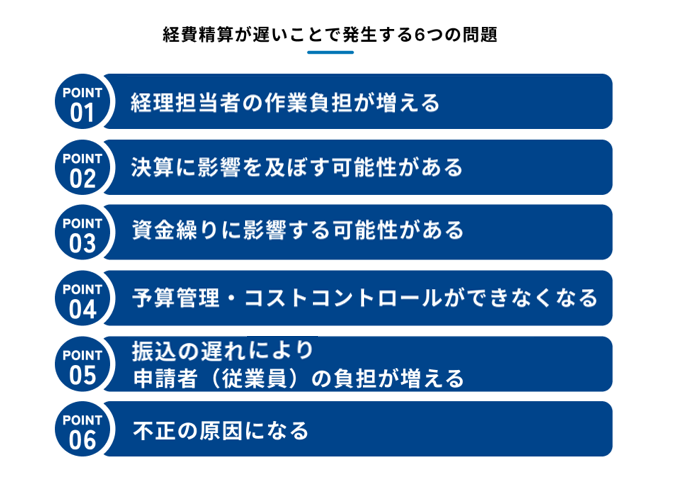

経費精算が遅いことで発生する6つの問題

経費精算の遅れは、企業にとってさまざまな問題を引き起こします。単なる事務処理の遅延にとどまらず、企業全体の業務効率や財務状況にまで影響を及ぼす可能性があります。ここでは6つの視点から、経費精算が遅れることで発生する問題点を詳しく解説します。

経費精算をスムーズに行なうための対策を考える前に、まずは遅いことで生じる問題点を理解しましょう。

1.経理担当者の作業負担が増える

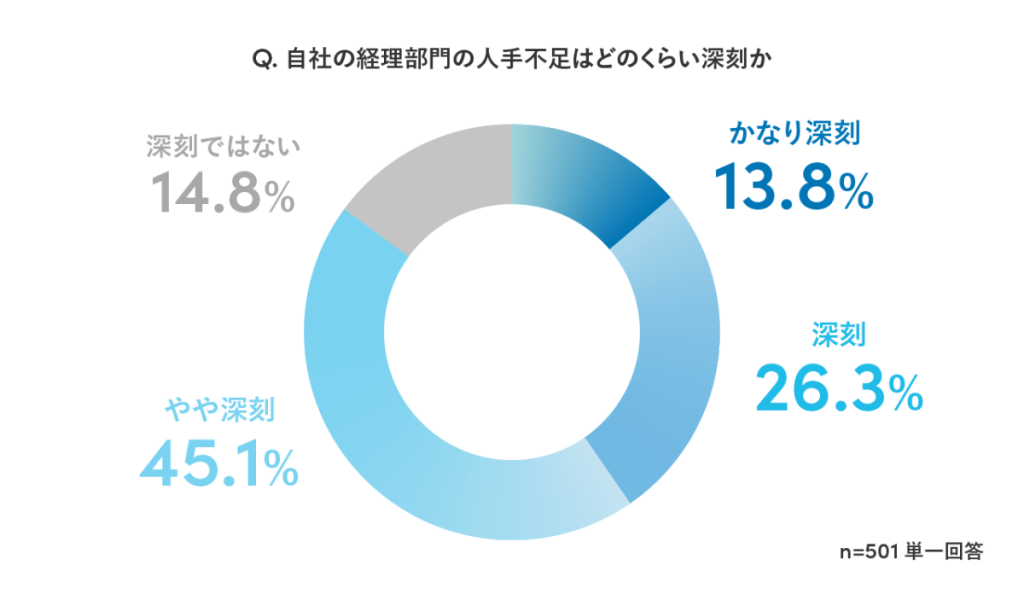

経費精算の遅れが頻発すると、決算や経営判断のための資料修正などの追加作業が発生し、経理部門の業務効率が大きく低下します。

経理部門は経費精算以外にも、給与計算や請求書処理、税務対応など多くの業務を担当しています。経費精算業務が月末月初など特定の時期に集中すると、他の重要な業務が滞ってしまうだけでなく、担当者の残業や業務のミスにつながる可能性があります。

Sansan株式会社の調査によれば、経理担当者の半数以上が人手不足を感じており、そのうち約9割が「深刻な状況である」と回答しています。

参照:Sansan株式会社|Sansan、「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~

人手が十分に足りていない状態では残業や休日出勤といった時間外労働が増加し、担当者の心身の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

2.決算に影響を及ぼす可能性がある

経費精算の遅れは決算に直接影響を与える可能性があります。場合によっては決算発表の訂正により、取引先や投資家からの信頼を損なう恐れもあるでしょう。

イレギュラーな修正により、税務上の処理ミスが発生すれば、追徴課税や延滞税などのペナルティーが発生する可能性もあります。適切な時期に正確な経費情報を把握することは、企業の財務健全性を維持するために欠かせない要素なのです。

3.資金繰りに影響する可能性がある

経費精算の遅れは企業の資金繰りを不安定にし、経営の根幹を揺るがす可能性があります。経費精算が適切に行われない場合、実際の支出額を正確に把握することが難しくなり、キャッシュフローの見通しが不透明になってしまいます。

事前に立てていた資金繰り計画と実際の支出状況にズレが生じると、予期せぬ資金不足を引き起こし、緊急で資金調達が必要になるなど、経営を圧迫する恐れがあります。

特に、未処理の経費が多く残っていると、一度に多額の支出が発生し、資金管理に混乱をきたす恐れがあります。資金的余裕が少ない企業ほど、この影響は深刻であり、最悪の場合は支払い不能といった状況にまで発展しかねません。

4.予算管理・コストコントロールができなくなる

経費精算が遅いと、リアルタイムでの予算消化状況が正確に把握できなくなり、部門別やプロジェクト別の予算消化状況が不透明になります。

予算超過や無駄な支出が発見できず、コスト削減の機会を逃してしまう可能性があります。

経営判断に必要な財務情報が最新の状態でなければ、限られた経営資源を適切に配分することも困難になり、企業の競争力低下を招く恐れがあります。予算の効果的な活用は企業の成長に不可欠であり、経費精算の迅速化はその基盤となる重要な取り組みといえるでしょう。

5.振り込みの遅れにより申請者(従業員)の負担が増える

経費を立て替えた従業員にとって、精算の遅れにより振込が遅くなることは大きな負担です。従業員が出張費や交際費などを自身のポケットマネーで立て替えた場合、経費申請が遅れることで企業からの振込も遅れ、個人の家計に影響を与える可能性があります。

特に高額な経費を立て替えた場合や、複数の経費が重なった場合には、従業員にとって無視できない負担となるでしょう。また経費精算をため込んでしまうと、一度に大量の申請処理に時間を取られ、本来の業務のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性もあります。

従業員の負担軽減と業務効率化のためにも、経費精算の迅速化は重要な課題といえるでしょう。

6.不正の原因になる

経費精算の遅れは不正行為の温床となる可能性があり、企業のガバナンス上も看過できない問題です。

経費の発生から時間が経過してしまうと、どのような目的でその経費が使われたのかが曖昧になりやすく、経理担当者によるチェックも難しくなります。架空の経費申請や領収書の改ざんといった不正行為を発見しにくくなり、企業の損失につながります。

経費精算に関するルールが曖昧だったり、チェック体制も不十分となると「グレーな経費」が容認されやすくなり、組織全体のコンプライアンス意識を低下させる恐れがあります。

経費精算のプロセスを明確化し、適切なタイミングで処理することは、不正防止の観点からも非常に重要な取り組みです。

経費精算が遅れる原因

経費精算が遅れる理由は一概に「従業員の意識が低い」という問題ではありません。企業の仕組みやルール自体に課題があることも多いのです。今回は遅延の原因を「従業員側の要因」と「仕組みによる要因」の両面から解説します。

- 従業員側の要因

- 企業側の仕組みによる要因

これらの原因を理解することで、効果的な改善策につながるヒントが見つかるはずです。

従業員側の要因

従業員の経費精算が遅れる原因には、主に3つの要因があります。

- 時間管理の問題

- 書類管理の問題

- システム理解の問題

これらは、個人の意識や習慣に関わる部分もありますが、企業としてサポートできる領域も少なくありません。それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。

時間管理ができていない

日々の業務や締め切りに追われる中で、経費精算は後回しにされやすい業務のひとつです。「時間があるときにやろう」と思っているうちに申請期限が迫ってしまった、ということは誰しも経験しているのではないでしょうか。

また書類での提出が必要な場合、出張や外出が多い社員はオフィスに戻る時間が限られており、経費申請のタイミングを逃してしまうことも考えられます。時間管理の問題は、業務の優先順位付けや環境にも関係しているのです。

書類を紛失してしまう

領収書や請求書などの証憑書類の管理ができていないことも、経費精算の遅れの大きな原因となっています。外出先でもらった領収書をポケットに入れたまま洗濯してしまったり、デスクの上に置いたまま紛失したりといったケースは珍しくありません。

特に複数の経費が発生する出張などでは、領収書が複数枚になり、紛失リスクが高まります。紙の領収書に頼る旧来の経費精算システムでは、書類の物理的な管理が必須となり、その負担が精算の遅れにつながっているケースも見受けられます。

経費精算システムの使い方がわからない

経費精算システムの複雑さや使い方の理解不足は、精算の遅れにつながる大きな要因です。特に新入社員や経費申請の頻度が少ない従業員にとって、経費精算システムの操作は思いのほかハードルが高いものです。

- どの費目で申請すべきか分からない

- 必要な添付書類が分からない

など、基本的な申請ルールに不安を感じると、申請自体を躊躇してしまいます。経費として計上できる項目と計上できない項目の区別が曖昧だと、「この経費は申請していいのだろうか」という不安から申請が遅れることもあります。

さらに、過去に申請したものが差し戻されたり修正を求められたりした経験があると「また間違えるかもしれない」という心理的なブロックが生まれ、申請に消極的になることも少なくありません。

企業側の仕組みによる要因

経費精算が遅れる原因は従業員側だけではなく、企業の仕組みやルール自体に問題がある場合も多いのです。中でも特に

- システムが使いづらい

- ルールが曖昧

- 非効率な運用

といった要因は、従業員の経費精算に対する抵抗を感じさせるため、企業側が主体的に改善に取り組むべきです。

システムが使いづらい

経費精算システムの使いづらさにより、申請をためらってしまうこともあります。

- 画面遷移が多い

- 入力項目が多すぎる

- 操作が直感的でない

など、システムの使いやすさに問題があると、経費精算は「面倒な作業」というイメージが定着してしまいます。

申請から承認までのフローが複雑で、多くの承認者を経由する場合、一件の申請処理に時間がかかります。その結果、従業員のモチベーションが下がってしまう恐れがあります。

また、外出先や出張先からでも簡単に申請できないシステムでは「オフィスに戻ってから」と後回しにされがちで、結果的に申請が遅れる原因となります。経費精算システムは、従業員が「すぐに・簡単に・ストレスなく」使えることが重要なポイントなのです。

ルールが不明確

明確な期限が設定されていないと、従業員は危機感を持ちにくく、ついつい後回しにしてしまいがちです。遅れた場合のペナルティーや対応方法が明確に定められていないと「遅れても大丈夫」という風潮が生まれ、期限内に申請する意識が希薄になってしまいます。

また、申請フローが標準化されていない場合は「自分はどのように申請すべきか」という混乱が生じ、結果的に申請が遅れることにつながります。明確なルールと適切な強制力は、経費精算の迅速化に欠かせない要素と言えるでしょう。

非効率な運用

経費精算システムの運用面における課題も、精算の遅れに大きく影響しています。申請後の承認プロセスにおいて、上司が多忙で承認作業が滞ると、せっかく迅速に申請しても処理が進まず、従業員の「早く申請しても意味がない」という諦めにつながります。

申請期限が近づいた際のリマインドや、未申請の経費がある場合の催促といった仕組みがないと、従業員は自分から申請するタイミングを逃してしまうことも少なくありません。

経費精算に関する適切な 運用体制の構築は、単にシステムを導入するだけでなく、人的なサポートや運用改善も含めた総合的なアプローチが必要なのです。

経費精算の法的期限と対処法

経費精算の期限を過ぎてしまった場合の対応に悩まれている方も多いのではないでしょうか。実は、企業のルールと法律上の取り扱いには違いがあり、適切な対応方法を知っておくことが重要です。

この章では、経費精算に関する法律上の期限と、期限を過ぎてしまった場合の具体的な対応方法について解説します。

- 法律上は精算する権利は「発生から5年」

- 期限を過ぎてしまった経費の精算方法

経理担当者の方も、申請する従業員の方も知っておくべき内容ですので、ぜひ参考にしてください。

法律上は精算する権利は「発生から5年」

企業で定められた経費精算の期限を過ぎてしまった場合でも、法律上は従業員からの請求に応じなければなりません。

2020年の民法改正により、債権の消滅時効期間のルールが見直され、一般的な債権の消滅時効が以前の10年間から、原則として5年間に短縮されました。立替金の請求権についてもこのルールが適用され、発生から5年間の間に請求しなければ消滅時効により権利が消滅することになります。

つまり企業のルールで「1カ月以内に精算」と定められていたとしても、法的には5年以内であれば請求権が消滅しないことになります。ただし、多くの企業では精算には応じるものの、期限を過ぎた精算に対しては、個人への注意や指導を実施することが一般的です。

中には、期限を過ぎた経費申請に対してペナルティーを設けている企業もあります。法律上は権利が保障されていても、社内ルールとしての期限は厳守させる仕組みを導入するのが望ましいといえるでしょう。

期限を過ぎてしまった経費の精算方法

期限を過ぎた経費精算には、通常とは異なる会計処理が必要になることがあります。精算すべき月を過ぎてしまった場合、経費が発生した月の仕訳に「未払金」または「未払費用」を追加したうえで、実際に申請された月の経費として精算するのが一般的な方法です。

金額によっては決算書類の修正が必要となるほか、税務申告の見直しや監査対応が求められる可能性もあります。この場合、単なる経理処理の問題ではなく、企業全体の財務報告に影響を及ぼす重大な問題になり得るのです。

申請漏れが発覚した時点では、以下のステップで対応することをおすすめします。

- 速やかに経理部門内で共有する

- 影響範囲(金額、発生時期、税務影響など)を特定する

- 必要に応じて上長や財務責任者に報告する

- 対応方針を決定し、申請者にフィードバックする

適切な処理方法を知っておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。

経費精算の遅れを防ぐ5つの対策

月末に申請が集中する、期限内に精算してくれない、といった悩みを解決するためには、システムからルールまで総合的な対策が必要です。

ここでは、経費精算の遅れを解決するための5つの対策をご紹介します。

- 申請しやすいシステムを導入する

- 法人カードを導入する

- 経費精算手続きのフローを見直す

- 経費期限に関する社内ルールの整備と周知

- 経費精算の期限を通知する

これらのポイントを押さえることで、経費精算の遅れという悩みを解消し、効率的な業務フローを実現しましょう。

1.申請しやすいシステムを導入する

経費精算の遅れを解決するためには、申請しやすい経費精算システムの導入が効果的です。

スマートフォンのアプリから申請できるシステムであれば、外出先や移動中にも手軽に対応でき、申請の遅れを防止できます。領収書をスマホで撮影し、データとして保存できれば、申請者の負担軽減だけでなく、電子帳簿保存法への対応も同時に実現できるメリットもあります。

電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで、紙の領収書を保管するスペースも不要になり、企業全体のコスト削減にもつながるでしょう。

2.法人カードを導入する

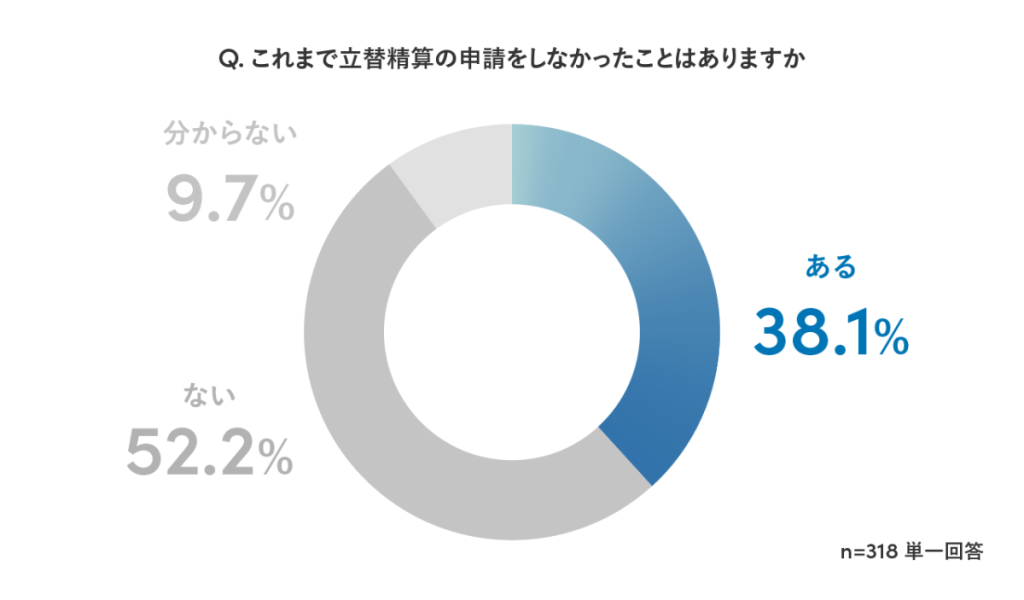

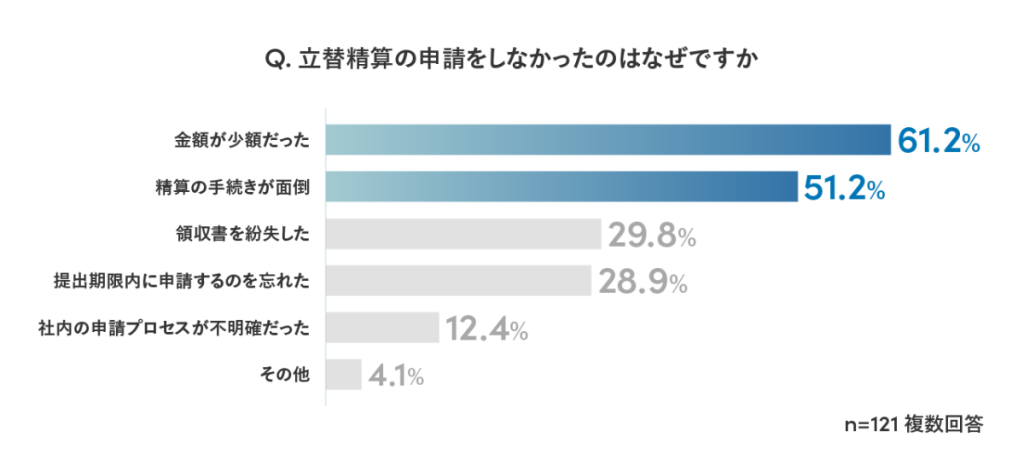

経費精算の遅れを根本から解決するには、立替精算自体を減らすことが非常に効果的です。法人カードを従業員に配布することで、個人による立て替えが不要となり、申請の手間や心理的負担を軽減できます。

Sansanの調査によると、何らかの理由で立替精算を申請しなかった経験がある従業員は、全体の約4割にも上ります。特に少額の経費は申請を面倒に感じやすく、これが未申請や遅延につながる傾向があります。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「経費精算に関する実態調査」を実施〜インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

経費精算システムによっては法人カードと連携して、申請時に金額や支払先が自動入力されるため、申請者の入力負荷を軽減できます。また、企業側がカードの利用状況を把握できるため、企業側からの申請促しや不正防止にも有効です。

3.経費精算手続きのフローを見直す

申請から承認、精算に至るまでの業務フローを見直すことで、ボトルネックとなっている箇所を洗い出すことができます。

特にインボイス制度の導入により領収書の記載項目が厳密に求められるようになったため、確認項目やチェック体制の見直しが不可欠です。領収書の再受領は処理を大幅に遅らせる原因になるため、受領した時点で記載項目を確認できる仕組みを構築することが有効です。

申請を行う従業員の意見も取り入れながら、現場に即した改善を行うことで、実効性の高いフロー設計が可能となります。

4.精算期限に関する社内ルールの整備と周知

経費精算に関する社内ルールが曖昧だったり、十分に周知されていなかったりすると、従業員の申請意識が希薄になります。

精算期限に関する社内ルールを明確化し、従業員がいつでも確認できるようにしておくことで、遅延の抑止につながります。また経費精算の遅れが引き起こす影響について社内で共有することで、社員一人ひとりの意識改革にもつながります。

新入社員研修や定期的な全社会議などの機会を活用し、経費精算のルールについて繰り返し周知することも効果的です。ルールの周知によって「知らなかった」という理由での遅延を防ぎ、企業全体での取り組みとして経費精算の迅速化を図ることができるでしょう。

5.経費精算の期限を通知する

いかにルールを整備していても、日々の業務の中で経費精算の期限を忘れてしまうことは少なくありません。経費精算は日常業務の合間に行なうため、ついつい後回しにしてしまうケースが多いのです。

このような事態を防ぐためには、期限前に経費精算を促すリマインドを送るなど、申請者に気づかせる工夫をすることが効果的です。リマインド機能が搭載されている経費精算システムの場合、自動的に通知が送られる仕組みを活用するのも良いでしょう。

部門ごとの経費精算状況を可視化し、遅延が多い部署には個別にフォローするなど、きめ細かい対応を行なうことで、企業全体の経費精算の遅れを減らすことができます。「忘れていた」と気づける機会を作ることが、経費精算の遅延を防止するために非常に重要です。

まとめ

今回は、経費精算の遅れがもたらす問題点と、その解決策についてご紹介しました。「経費精算が遅い」という問題は、単なる手続きの遅延だけでなく、経営に対して深刻な影響をもたらす可能性があります。

経費精算の遅れを改善するには、申請フローの見直しや申請しやすいシステムの導入、法人カードの活用が有効です。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行なうことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部