- 経費精算

経費精算がめんどくさいのはなぜ?経理も申請者も劇的に楽になる解決策

公開日:

更新日:

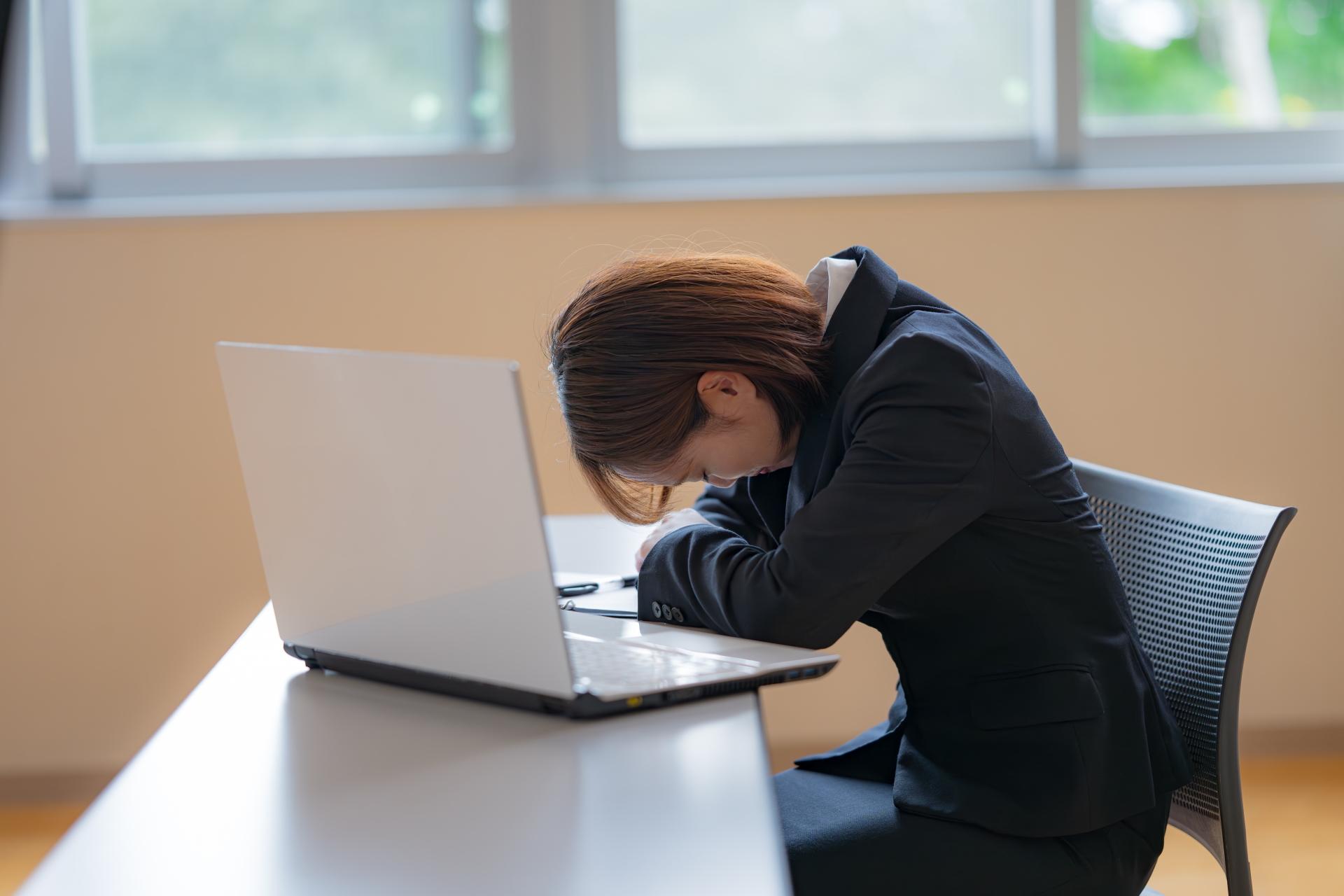

経費精算は、多くの経理担当者にとって悩みの種です。申請書のチェック、領収書の管理、仕訳処理など山積みの業務に追われ、「もっと効率的にできないだろうか?」と頭を悩ませている方は大勢います。

しかし、経費精算の「めんどくさい」は経理担当者だけの問題ではありません。申請者である従業員、承認を行う上長・管理職も負担を感じています。

この記事では、経費精算における課題を整理し、それぞれの立場における「めんどくさい」を解消するための具体的な解決策を紹介していきます。

めんどくさい経費精算を効率化

経費精算が「めんどくさい」と言われる理由

経費精算は企業運営において欠かせない業務ですが、「めんどくさい」と感じている企業は少なくありません。ここでは経理担当者、申請者、承認者のそれぞれの目線から、負担となるポイントを見ていきましょう。

経費精算についての詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

経理担当者の負担ポイント

まずは、経費精算を行う経理担当者にとって負担となるポイントを紹介します。

申請の不備確認や修正対応が必要

提出された経費申請書には、日付の記入ミス、金額の転記ミス、領収書の添付漏れといった細かなエラーが含まれがちです。経理担当者はこれらのミスを発見し、申請者に再提出を求めたり、自ら修正作業を行ったりすることに日々多くの時間が費やされ、めんどくさいと感じてしまいます。

領収書の管理・仕訳作業が発生

経理担当者は、大量の領収書を整理・保管し、仕訳をした上で会計システムへ入力します。一枚一枚の領収書を確認しながら適切な勘定科目に振り分ける作業は、非常に時間がかかる単調な作業なため、めんどくさいと感じるポイントになります。

不正防止のためのチェックが必要

経理担当者は、経費の不正使用を防止するため、申請内容が社内規定に沿っているかを厳密にチェックします。上限金額の確認、申請理由の妥当性、重複申請のチェックなど、複数の観点から検証するために神経を使い、めんどくさいと感じてしまいます。

申請者の負担ポイント

続いて、経費申請を行う従業員にとって、経費精算がどのように負担となっているか見てみましょう。

申請書の作成が必要

従業員は、経費が発生するたびに申請書を作成しなければなりません。申請書の作成には正確な日付、金額、目的の記入が求められるうえ、領収書の貼付や複写といった作業も伴うため、申請者の負担は大きくなりがちです。

申請のための出社が必要

紙ベースの経費精算システムを採用している企業では、テレワークをしている従業員でも、申請のために出社するケースが少なくありません。経費申請書や領収書を提出するためだけの出社は、申請者にとって大きな負担となります。

支払いの遅れ

上司の承認が遅れると、実際の支払いまでにかなりの時間がかかることがあります。特に高額の立替払いをした場合、支払いの遅れは従業員の家計に負担をかけることにもなりかねません。申請から支払いまでのタイムラグが長いと、従業員のモチベーション低下にもつながります。

承認者(上長・管理職)の負担ポイント

最後に、経費申請を承認する上長や管理職にとって、負担となるポイントを説明します。

煩雑なチェック作業が発生

承認者は部下から提出された経費申請の内容を詳細にチェックします。金額の妥当性、目的の正当性、社内規定との整合性など、さまざまな観点から審査する必要があるため、特に大人数の部下を持つ管理職にとっては大きな負担となり、めんどくさいと感じてしまいます。

時期により業務が集中する

多くの企業では月末や四半期末に経費申請が集中する傾向があります。この時期は他の業務も忙しくなることが多く、承認者は通常業務に加えて大量の経費申請を処理しなければなりません。

他の業務が停滞する

紙ベースやオンプレミスのシステムでは、外出先や出張中に経費申請の承認ができないことが多く、承認作業が滞りがちです。結果として申請者への支払いが遅れるだけでなく、承認者が出社した際に大量の承認業務が待ち受けることになり、本来の業務が圧迫され、めんどくさいと感じてしまいます。

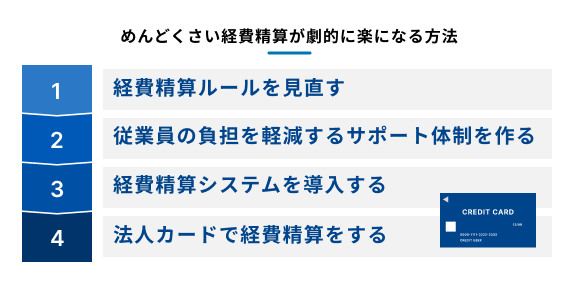

めんどくさい経費精算が劇的に楽になる方法

経費精算の「めんどくさい」を解消するには、段階的なアプローチが効果的です。まずは経費精算ルールの見直しから始め、次に従業員をサポートする体制を整え、そして最終的に経費精算システムと法人カードを導入することで、劇的な業務効率化を実現できます。

ステップ1.経費精算ルールを見直す

経費精算の効率化は、まず明確なルール作りから始まります。申請ルールは簡潔で、誰でも理解しやすいことが重要です。必要最低限の項目に絞り、複雑な手続きや例外規定はできるだけ排除し、めんどくさいと感じにくいよう工夫しましょう。

申請期限については、月末に申請が集中しないよう工夫が必要です。たとえば「経費発生から2週間以内に申請」というルールにすれば、申請と承認の負荷を分散でき、めんどくさいと感じにくくなります。また部署ごとに申請日を分ける方法も効果的です。

不正防止策のルールも必要です。たとえば交通系ICカードの連携や、経費種別ごとの申請上限額の設定が有効でしょう。

明確な基準を設ければ、申請者側は判断に迷うことが少なくなり、承認者や経理担当者の面倒なチェック負担も軽減されます。

ステップ2.従業員の負担を軽減するサポート体制を作る

経費精算のわかりやすいマニュアルを作成し、全従業員が参照できるようにすることが重要です。画像やフローチャートを活用し、申請から承認、支払いまでの流れを視覚的に示すことで、申請プロセスの理解がより確実になります。

よくある質問とその回答をまとめたFAQを整備し、社内のネットワークなどで常時閲覧できるようにしておくことも効果的です。定期的な申請状況のフィードバックを行い、全社的に多い間違いについては注意喚起することでミスを減らせます。

さらに、チャットボットやヘルプデスクを設置すれば申請者からの問い合わせ対応の負担を大幅に軽減できます。経理担当者が個別に対応する必要がなくなり、申請者も疑問点をすぐに解決できるため、申請精度の向上にもつながるでしょう。

ステップ3.経費精算システムを導入する

手作業による入力ミスや転記ミスは、経費精算システムを導入することで大幅に削減できます。スマートフォンで領収書を撮影するだけで自動的にデータ化される機能や、承認者へ自動で通知が送られる機能があれば、申請から承認までの流れがスムーズになります。

クラウド型のシステムであれば、外出先からでも申請・承認が可能になり、承認の遅延による支払い遅れも防止できます。また、会計ソフトと連携できるシステムを選べば、経費データを自動的に会計システムに取り込み、仕訳・記帳作業の自動化が可能です。

経費データの分析機能を活用すれば、経費の使用傾向や無駄を発見し、コスト削減にもつなげられます。システム導入当初は慣れるまで時間がかかりますが、長期的に見れば大幅な業務効率化が期待できるでしょう。

ステップ4.法人カードで経費精算をする

法人カードを導入すると、従業員の立替払いがなくなり、経費申請の手間を大幅に削減できます。カード利用後データが自動的に経費精算システムに連携されるものもあるため、領収書の管理や金額入力の手間が省け、正確なデータ化が可能です。

カード明細と領収書の金額を自動で突合できる機能があれば、不正使用の防止に役立ちます。利用者や利用上限額を設定できるカードも、予算管理や不適切な支出の防止に効果的です。

法人カードと経費精算システムを連携させることで、申請者・承認者・経理担当者すべての負担を劇的に軽減し、経費精算業務の効率化を最大限に高めることができます。

法人カードの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

経費精算の効率化で得られるメリット

経費精算システムの導入、経費精算ルールの見直し、そしてサポート体制の強化を組み合わせることで、経理担当者、申請者・承認者、そして企業全体にさまざまなメリットがもたらされます。ここでは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。

経理担当者のメリット

経費精算の効率化によって、経理担当者の業務負担が大幅に軽減されます。まず、手作業による入力や転記が自動化されることでミスが減少し、業務の正確性が向上します。たとえばOCRによる領収書の自動読み取りを利用すれば、入力ミスによる修正作業がほぼなくなり、処理スピードが大幅に上がるでしょう。

また、申請者からの問い合わせ対応や申請内容の不備修正にかかる時間も削減されます。システム導入と明確なルール設定によって申請段階でのエラーチェックが効率化されるため、経理担当者は財務分析や予算管理など、本来取り組むべき戦略的な業務に時間を割くことが可能です。

さらに、システムによる自動チェック機能によって経費の二重申請や上限超過などを自動的に検知すれば、不正やミスを事前に防止できます。これは単なる業務効率化だけでなく、コンプライアンス強化にもつながる重要なメリットです。

従業員・承認者のメリット

経費申請の手続きが簡素化されることで、従業員の負担も大幅に軽減されます。スマートフォンで領収書を撮影するだけで申請できるシステムなら、面倒な手書き作業や複雑な入力作業は不要です。また、申請時のエラーチェック機能により、事前にミスを指摘されるため、再申請の手間も省けます。

一方、承認者にとっての大きなメリットは、場所を選ばず承認作業ができる点です。出張先やテレワーク中でもスマートフォンやPCから申請を処理できるため、承認の遅延による業務停滞が解消されます。

また、これにより立替分のスムーズな支払いが可能になるため、従業員の満足度向上やモチベーションアップにもつながります。

企業全体のメリット

経費精算の効率化は、企業全体にも大きなメリットをもたらします。たとえば経費精算にかかる時間が短縮されれば、その分を売上向上や顧客対応などの生産的な業務に振り向けることができます。

また、システム化により経費データの透明性が高まり、不正利用のリスクが大幅に低減します。支払い傾向の分析も容易になるため、無駄な経費の発見や予算管理の精度向上にもつながるでしょう。

加えて、経費精算の効率化が先行事例となり、社内全体で業務のデジタル化が促進される可能性もあります。生産性の向上や従業員のデジタルリテラシー向上につながることも期待できるでしょう。

自社に合った経費精算システムを導入するには

経費精算システムを導入するだけでは業務効率化は実現しません。自社に最適なシステムを選び、従業員に定着させることが重要です。ここでは検討すべきポイントとして、以下の3点について説明します。

- 経費精算システムのメリット・デメリットを検討する

- 自社が必要とする機能を明確にする

- 導入した経費精算システムを定着させる

経費精算システムのメリット・デメリットを検討する

経費精算システム導入を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも含めて総合的に判断することが大切です。

メリット

経費精算システムには次のようなメリットがあります。

- 申請から承認、仕訳、振込処理までを一元管理できる

- 自動チェック機能により申請時の不備を即座に検出できる

- 不正防止と業務効率化を同時に実現できる

- ペーパーレス化によるコスト削減効果がある

- 保管スペースの削減、紛失リスクの低減が可能

- 検索性の向上でデータ活用が容易になる

- 蓄積されたデータで経費使用の傾向を分析でき、予算管理の精度向上に貢献する

デメリット

一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。

- 初期費用や月額利用料などの導入コストがかかる

- クラウド型でも長期的な運用コストを検討する必要がある

- 複雑な機能を持つシステムほど費用が高くなる

- システム移行には一定の期間と労力が必要

- 過去の経費データの移行や既存システムとの連携設定に時間がかかる

- 従業員が新システムに慣れるまで一時的に業務効率が落ちる可能性がある

- 移行期間中の混乱や抵抗感への対策が必要

自社が必要とする機能を明確にする

経費精算システムを選ぶ際は、自社の業務フローや課題に合わせて必要な機能を明確にすることが重要です。

コスト

システム導入の費用対効果を検討する際は、初期費用と月額費用だけでなく、ペーパーレス化によるコスト削減効果や、削減できる労働時間も金額に換算して比較することが重要です。

たとえば、経理担当者の工数削減や紙・印刷コストの削減額を算出し、年間でどれだけの効果があるかを試算しましょう。投資回収期間(PBP)を明確にすることで、経営層への提案もスムーズになります。

機能

領収書の電子化(OCR機能)、交通系ICカードとの連携、会計ソフトとの自動連携など、業務効率化に直結する機能の有無を確認しましょう。特に法人カードとの連携機能があれば、従業員の立替精算を減らすことができ、カード利用データを自動取得して経費申請を大幅に簡略化できます。

自社の業務フローを分析し、どの工程を自動化すれば最も効果が高いかを見極めることが重要です。

操作性

いくら高機能でも、従業員が使いこなせなければ意味がありません。特に申請画面はシンプルで直感的な操作ができるか、モバイル対応しているか、初心者でも迷わず操作できるかなどを重視しましょう。

可能であれば、実際に従業員にデモ版を試してもらい、使い勝手を確認することをおすすめします。

サポート体制

システム導入時の初期設定サポートや、運用開始後の問い合わせ対応が充実しているかを確認しましょう。特に導入初期は想定外の問題が発生することも多いため、迅速かつ丁寧なサポートが受けられるかどうかは重要なポイントです。

オンラインマニュアルや動画ガイドなどの学習教材が充実しているかも確認しておきましょう。

法制度対応

電子帳簿保存法やインボイス制度など、法改正に対応しているシステムを選ぶことが重要です。特に領収書やレシートの電子保存を検討している場合は、タイムスタンプ付与や検索機能など、法令要件を満たしているかを確認しましょう。

法制度に準拠していないシステムを導入すると、後々大きな問題になる可能性があります。

導入した経費精算システムを定着させる

システムを導入しても、従業員に活用されなければ効果は半減します。円滑な運用のためには、しっかりとした社内研修と定着化のための取り組みが不可欠です。

まず、システム導入前に従業員向けの説明会や研修を実施し、新システムのメリットや基本的な使い方を周知しましょう。特に管理職や部門の中心メンバーには先行して研修を行い、部内での指導役を担ってもらうと効果的です。操作マニュアルやFAQも整備して、いつでも参照できる環境を整えておきます。

次に、経費精算ルールの変更点を明確に周知することが必要です。システム導入に伴い、申請期限や承認フローなどのルールが変わることも多いため、全社員に対して変更内容を明確に伝え、混乱を防ぎましょう。特に移行期間中は旧システムと新システムが並行して運用される場合もあるため、どちらを使うべきかの基準を明確にしておくことが重要です。

システム導入後は、定期的なフィードバックを収集し、運用ルールや設定を最適化していきます。導入初期は想定外の問題が発生することも多いため、ユーザーからの意見や要望を積極的に集め、必要に応じてシステム設定やルールを調整していきましょう。

また、定期的に利用状況をモニタリングし、部署や個人によって活用度に差がある場合は、個別にフォローアップを行うことも効果的です。

まとめ

経費精算の「めんどくさい」を解消するには、段階的なアプローチが効果的です。まず経費精算ルールを見直して簡潔かつ明確にし、次に従業員のサポート体制を強化し、最終的に経費精算システムと法人カードを導入することで、経理担当者、申請者、承認者すべての負担を大幅に軽減することができます。

システム導入に当たっては、自社の課題やニーズを明確にし、必要な機能を備えたシステムを選定することが成功の鍵となります。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部