- 経費精算

経費立替がきつい3つの理由は?経費ハラスメントにならないための対策方法を紹介

公開日:

更新日:

経費立替とは経費を従業員が立て替えて支払うことを指します。立て替えた費用は後で精算されるものの、高額な立替は従業員の生活を圧迫し、従業員から「経費立替がきつい」という声が上がるケースがあります。

今回は経費立替がきついといわれる理由や、従業員の負担を軽減する方法を紹介します。きつい経費立替をなくす方法の一つである法人カードを導入するメリットについても詳しくまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

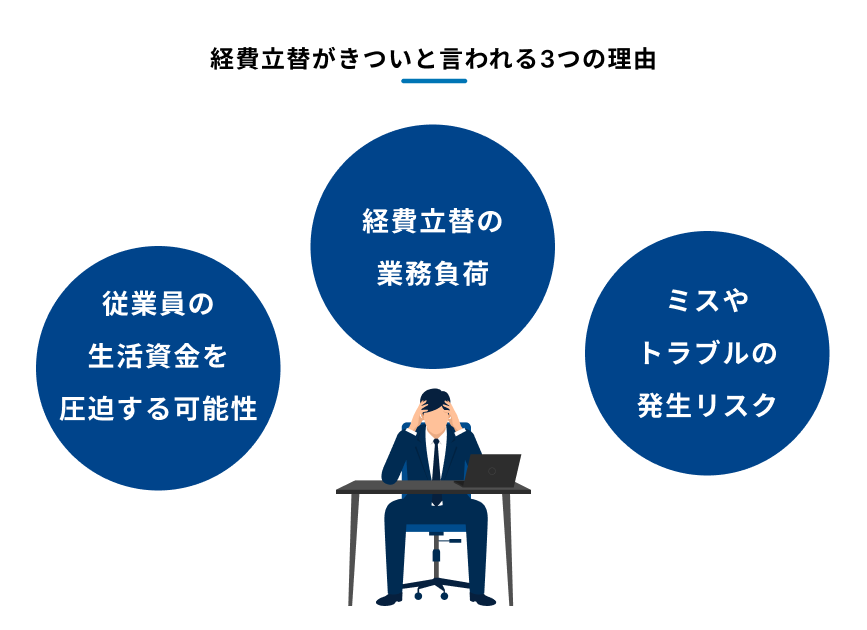

経費立替がきついと言われる3つの理由

「経費立替がきつい」という声が上がるのは、なぜなのでしょうか。まずは代表的な3つの理由を紹介します。

- 従業員の生活資金を圧迫する可能性

- 経費立替の業務負荷

- ミスやトラブルの発生リスク

それぞれの理由を細かく見ていきましょう。

従業員の生活資金を圧迫する可能性

従業員が業務上の経費を一時的に立て替えることで、手元の現金が減少し、生活資金に影響を及ぼす可能性があります。特に、立て替える金額が大きくなると、従業員の個人資金に大きな負担をかけることになるでしょう。

頻繁に出張が発生する営業職や、接待が必要な管理職では、一度に数万円から数十万円の経費を立て替えることも珍しくありません。手持ちの資金に余裕がない場合、精算金額が振込まれるまでの期間、生活費を切り詰める必要があります。

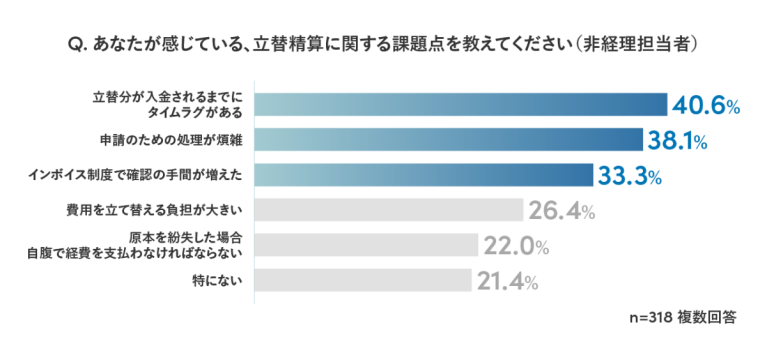

Sansan株式会社の調査でも、多くの担当者が「入金までのタイムラグが課題である」と回答しており、金銭的なストレスを感じていることが明らかになっています。

経費立替の業務負荷

立替精算の処理には多くの手間がかかるため、従業員や経理担当者の業務負担が大きい点も理由の一つです。

立替精算の処理には申請内容の確認、領収書の管理、帳簿への記帳など、複数の業務が含まれます。特に申請件数が多い企業では、経理担当者の負担が増加し、他の業務に割ける時間が削られるケースが少なくありません。

なお、Sansan株式会社の調査によると、1社当たり平均1,500件以上の立替精算が発生しており、経理担当者は年間100時間以上を費やしていることが明らかになっています。これは、経理担当者1人当たり約12.5営業日分(1日8時間換算)に相当し、他の重要な業務に支障をきたす可能性があることを示しています。

ミスやトラブルの発生リスク

経費立替がきついといわれる理由として、手作業によるミスやトラブルが発生しやすいことも挙げられます。

立替精算では、領収書の受け取りや管理、申請書の記入、金額の確認といった細かな作業が必要です。そのため、以下のようなヒューマンエラーが発生しやすくなります。

- 領収書の受け取り忘れや紛失による証憑不備

- 申請書の記入ミス(日付・金額・摘要の誤記載)

- 精算時の金額計算ミスによる誤払い

特に、手書きや紙ベースで申請を行っている場合、人為的なミスの発生率が高まり、トラブルが頻発する原因になります。

高額な経費立替は違法?経費ハラスメントと指摘されるケースも

高額な経費立替には、法的な問題はないのでしょうか。実は法律で立替精算の金額上限は定められていません。

会社法に明文の規定はありませんが、実務上、経費立替自体は会社運営における通常の業務行為として認められており、適切な精算手続きが行われる限り違法ではありません。ただし、従業員の経済的な事情を無視し、高額な立替を求めることは「経費ハラスメント」として訴えられかねません。

経費ハラスメントとは、従業員に過度な経済的負担を強いる、経費精算を不当に遅延させる、または経費申請に対して理由なく却下するなど、経費に関連して行われる嫌がらせや不当な扱いのことを指します。

また、本人の支払い能力を超える金額の立替や、立替を断ることで社内評価に影響が出る場合、労働基準法に抵触する可能性があります。特に新入社員や非正規雇用者など、立て替えによる経済的に負担が大きい立場の従業員に対し、支払いを強制すると、不当な扱いと見なされることがあるため、注意が必要です。

労働基準法第24条では賃金の全額払いの原則が定められており、事業主負担の経費を実質的に労働者に負担させることは、この原則に反すると解釈されることもあります。

従業員がきついと感じる経費立替の負担を軽くする方法

経費立替の負担を軽減するためにはどのような対策を立てればよいのでしょうか。今回は具体的に3つの方法を紹介します。

- 法人カードを導入して従業員による立替自体を減らす

- 申請に手間がかからない経費精算システムを導入する

- 経費精算処理をアウトソーシングする

それぞれの方法を詳しく解説します。

法人カードを導入して従業員による立替自体を減らす

法人カードを導入し、立替の件数自体を減らすことは、経費立替の負担を根本的に解消する効果的な方法です。

法人カードとは、経費精算専用のクレジットカードのことです。企業の口座から引き落としされるため、従業員が業務上の支出を自分で立て替える必要がなくなります。

また、カードの利用明細で正確な金額が把握できるため、立替申請の際に発生しがちだった金額の記載ミスを防止できます。小口現金の管理や個人口座への振込作業が不要となるため、経理担当者にとっては業務負担の軽減にもつながるでしょう。

申請に手間がかからない経費精算システムを導入する

経費精算システムの導入は、申請や処理の手間を削減することにつながります。

最近では、スマートフォンアプリから申請・承認できる経費精算システムが普及しつつあり、レシートや領収書をスマホで撮影すれば、画像から必要項目を自動で読み取ることも可能です。

また、交通系ICカードや法人カードと連携できるシステムを導入すれば、経費データの自動取り込みが可能になり、入力ミスの防止や申請の負担軽減につながります。

経費精算処理をアウトソーシングする

経理部門の負担を軽減するのであれば、精算処理を外部業者にアウトソーシングするのも一つの手です。

経費精算処理は、他の業務と比べて定型的な作業が多く、ルールが明確に定められていることが一般的です。また、毎月決まったタイミングで発生する業務であり、業務量を予測しやすいという特徴があります。

専門的な知識が必要な部分と単純作業の部分が明確に分かれているため、効率的な分業が可能でアウトソーシングに向いている業務といえるでしょう。

しかし、アウトソーシングにはデメリットも存在します。社内の経費情報が外部に流出するリスクや、業者とのコミュニケーションコストが新たに発生する可能性があります。

また、社内特有の経費ルールや例外処理に対応できるよう、業者との間で十分な引き継ぎと調整が必要です。さらに、内製化していた場合と比較してコストが増える可能性もあるため、費用対効果を慎重に検討する必要があるでしょう。

法人カードを導入して経費立替を減らすメリット

法人カードの導入は、経費精算の負担軽減に大きく貢献します。ここでは3つの観点から、改めて法人カードを導入するメリットを整理します。

- 従業員の経済的負担の軽減

- 申請に伴う従業員の業務負担の軽減

- 水増し請求や不正利用の防止

細かく見ていきましょう。

従業員の経済的負担の軽減

従業員から経費立替がきついという声が上がる一番の原因は、立替により経済的負担がかかることです。法人カードを導入すれば、従業員による経費立替自体が減り、経済的な負担は大きく軽減できるでしょう。

特に出張や接待など、高額な経費が発生するケースでは、法人カードの効果が顕著です。また、法人カードであれば従業員の個人資金や個人のクレジットカードの利用限度額に左右されることなく、必要な支払いをスムーズに行えます。

申請に伴う従業員の業務負担の軽減

法人カードを経費精算システムと連携できれば、従業員の業務負担は大きく減少します。

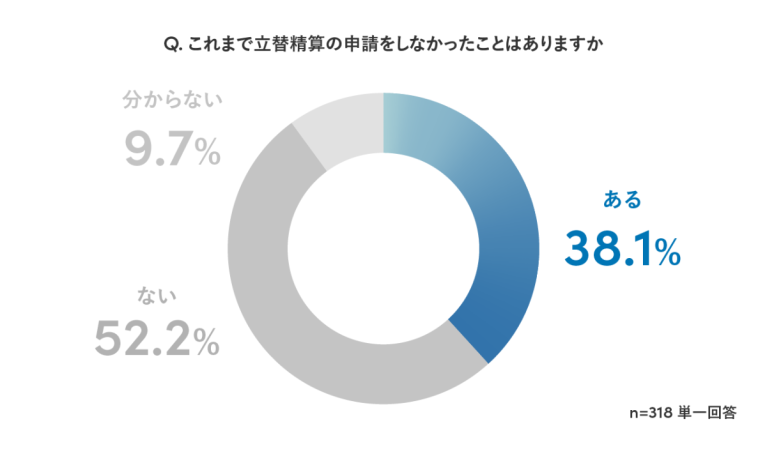

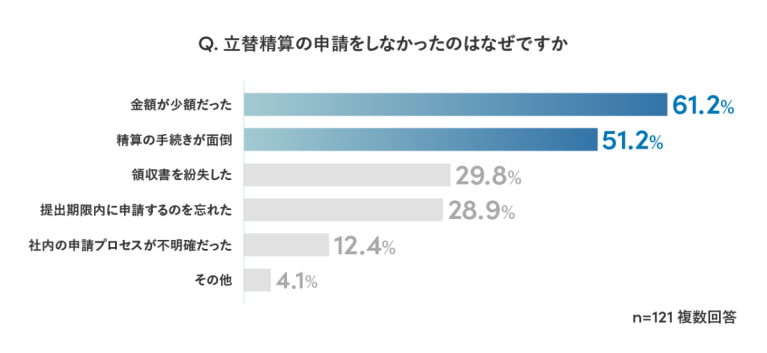

法人カードの利用履歴から支払い先や金額が自動連携されるシステムであれば、入力ミスを防止できるとともに、申請にかかる心理的な負担を軽減できます。Sansanの調査によると金額が少額であることや、手続きが面倒という理由で立替精算をしなかったことがある社員は、4割近くに上ることが判明しています。

また経理担当者においても、内容のチェックにかけていた時間を他の業務に割けるほか、小口現金で精算している場合、現金を扱う機会が減り、残高確認や記帳といった業務が不要になります。

水増し請求や不正利用の防止

法人カードの利用明細には、利用者や日時、支払い先などの情報が記載されます。利用明細をシステムに直接連携できれば、手入力による改ざんなどの不正防止につながります。

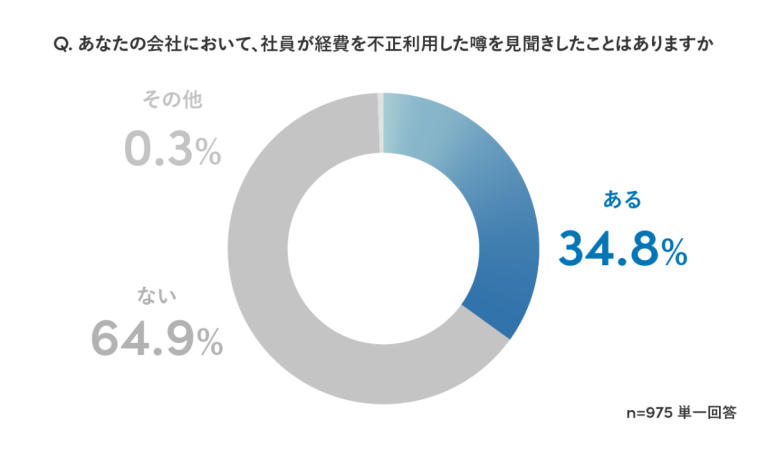

Sansan株式会社の調べでは、所属企業で経費の不正利用に関するうわさを見聞きしたことがあるか、という問いに対して「ある」と回答した割合が約35%に上りました。

まとめ

経費立替は、従業員の生活資金を圧迫する可能性がある上、精算の手続きの業務負荷がかかります。そのため、従業員から「経費立替がきつい」という声が上がることも少なくありません。

従業員の負担を軽減するには、法人カードや申請負担が少ない経費精算システムの導入が有効です。

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から経費立替をなくすことができます。

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって経費立替をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部