- 法人カード

コーポレートカードとは?メリットや導入のポイントを解説

公開日:

更新日:

コーポレートカードは、主に大企業向けに発行される法人カードの一種で、企業の経費管理や支払い業務の効率化に活用されています。従業員の経費立替を減らし、経理業務の簡素化が期待できるツールとして注目を集めています。

本記事では、コーポレートカードの基本的な特徴から、導入のメリット・デメリット、選択時のポイントまで詳しく解説します。

法人カードで経費精算を効率化

コーポレートカードとは

コーポレートカードとは、法人カードの一種で、主に大企業を対象としたクレジットカードです。

法人カードは、その名の通り、個人ではなく法人(会社)に対して発行されるクレジットカードの総称で、引き落とし口座が法人名義となり、主に商品の仕入れ代金の支払いや、日常業務で使用される経費の支払いに使用されます。

また、法人カードは、コーポレートカードとビジネスカードに大別されます。次の章では2つの違いについて解説します。

コーポレートカードとビジネスカードの違い

法人カードには、コーポレートカードの他にビジネスカードがあります。両者の区分について、法律上の明確な基準は定められていません。カード会社各社が独自の基準で設定しています。

一般的に、コーポレートカードは大規模な組織向けの機能を重視し、ビジネスカードは中小規模の組織でも導入しやすい設計となっていることが多いようです。ただし、これは一般的な傾向であり、企業規模による厳密な区分があるわけではありません。

コーポレートカードは通常、より高額な利用限度額や、充実した管理機能、大規模な組織向けのサービスを提供しています。一方、ビジネスカードは、導入のしやすさや運用の柔軟性を重視した設計となっているケースが多く見られます。

コーポレートカードと個人向けクレジットカードの違い

個人向けのクレジットカードとコーポレートカードとの大きな違いは、支払いに法人名義の口座が使用されることです。会社が契約主体となるため、個人カードよりも高い信用力が認められます。

そのため、個人カードよりも利用限度額が高く設定され、ビジネス向けの付帯サービスが充実するなどの特典があることも特徴です。

コーポレートカードの導入で得られる5つのメリット

ここでは、コーポレートカードの導入により、企業が得られるメリットを5つ紹介します。これらのメリットは、経費管理の改善から経営の透明性向上まで、さまざまな効果をもたらすでしょう。

- 経費精算業務の効率化

- 立替経費の負担を軽減

- 経費関連コストの適正化

- 経費利用の透明化によるガバナンス強化

- 支払いサイクルを利用したキャッシュフローの改善

1.経費精算業務の効率化

コーポレートカードの導入は、経費精算業務を大幅に効率化します。従来の現金による経費精算では、従業員が個別に領収書を集め、経費申請書を作成し、経理部門がそれらを一つ一つ確認して処理する必要がありました。この方法は時間がかかり、ミスも発生しやすい問題がありました。

コーポレートカードを導入すると、すべての経費支出がカード明細に自動的に記録されます。経理部門はこの明細を一括で確認できるため、個別の領収書チェックや手作業での入力が大幅に削減されます。

また、支払いがカード会社への一括精算となることで複数の振込作業も不要になり、振込手数料の削減にもつながります。

さらに従業員にとっても、経費の立て替えや煩雑な精算書類の作成が不要になるため、本来の業務により集中できるようになります。結果として、企業全体の生産性向上にも寄与します。このように、コーポレートカードは経費精算プロセス全体を効率化する強力なツールとなります。

2.立替経費の負担を軽減

コーポレートカードの導入により、経費の支払いに現金を使用する機会が大幅に減少します。日常的な経費処理がキャッシュレス化され、必要最小限の現金取り扱いだけで済むようになります。

また、コーポレートカードを使用することで、従業員の負担も大きく軽減されます。従業員は個人の現金や私用のクレジットカードを使用する必要がなくなり、手持ち資金が不足する心配もなくなります。経費の申請や精算の手続きも簡素化されるため、本来の業務により集中できるようになるでしょう。

個別の精算や仮払いをおこなう必要がなくなるため、立替経費精算に関わる経理部門の負担を大きく削減できます。

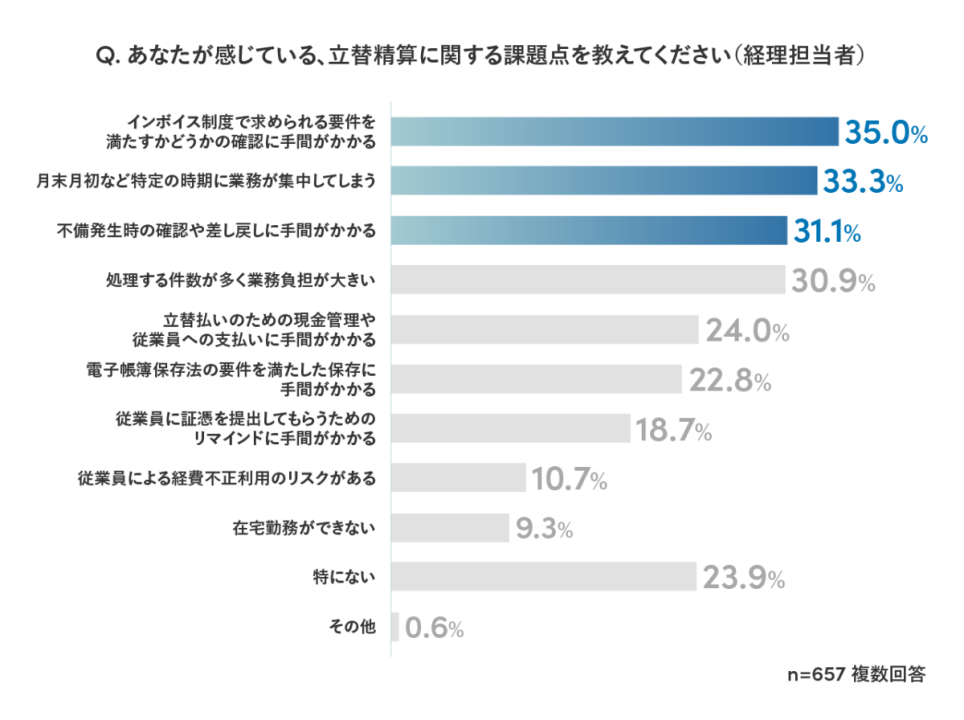

実際に立替精算業務が、どれだけ経理部門の負担になっているかを示すデータがあるので見てみましょう。

立替精算による経理担当者の負担

Sansan株式会社の調査によると、立替精算業務が経理部門の大きな負担であることが、浮き彫りになっています。

経費精算業務に携わる1044名のビジネスパーソンにヒアリングをおこなった結果、立替精算は一社あたり月1500件以上発生しており、経理担当者は月100時間を要していることが判明しました。

また、経理担当者が立替精算に対し、以下の3点を課題として捉えていることも分かりました。

- インボイス制度で求められる要件を満たすかどうかの確認に手間がかかる

- 月末月初など特定の時期に業務が集中してしまう

- 不備発生時の確認や差し戻しに手間がかかる

これらの課題をクリアすることが、経理部門の負担軽減に不可欠な要素となるでしょう。

参照:Sansan株式会社|「Sansan「経費精算に関する実態調査」を実施 ~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

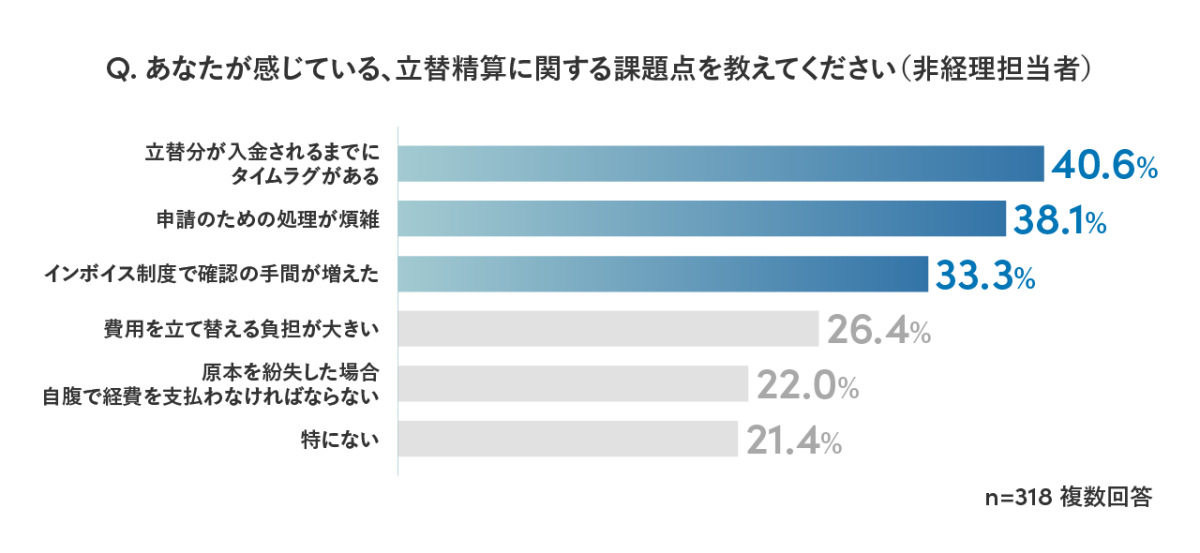

従業員が感じる立替精算への課題

一方、同調査では、立替精算をおこなう側の従業員にもヒアリングをおこなっています。

実際に立替精算をおこなっている従業員は、主に以下の3点を課題に感じているようです。

- 立替分が入金されるまでにタイムラグがある

- 申請のための処理が煩雑

- インボイス制度で確認の手間が増えた

立替金が入金されるまで手持ちの現金が心細くなるといった負担や、申請手続きを煩わしく感じていることが分かります。さらに、インボイス制度により確認の手間が増えたことにも不満を感じているようです。

このように、立替精算は経理部門・非経理部門双方にとっての負担であり、早急に改善すべき経営課題といえるでしょう。

参照:Sansan株式会社|「Sansan「経費精算に関する実態調査」を実施 ~インボイス制度で負担増、一社あたり月1500件の立替が発生。約3割が経費の不正利用を見聞きしたことがあると回答~」

3.経費関連コストの適正化

コーポレートカードの導入は、コスト面にもよい影響をもたらします。まず、カード会社に支払いが一本化されるため、従業員に個別に振込をする必要がなくなり、振込手数料の大幅な削減が可能です。

人件費の面でも大きな削減が見込めます。経理部門においては、月末などに集中していた立替精算業務が大幅に省力化されるため、精算対応の人件費を抑えることができます。

また、経費を使用する従業員も精算の手間がなくなれば、空いた時間を活用して重要な業務に集中できるようになるため、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。

4.経費利用の透明化によるガバナンス強化

コーポレートカードの導入により、企業の経費管理は一元化され、透明性が大幅に向上します。すべての経費取引がカード明細に記録されるため、経理部門は各従業員の経費使用状況を瞬時に把握できます。

これにより、不適切な経費使用や潜在的な不正を早期に発見し、対処することが可能となるため、企業のガバナンス向上にもつながります。

5.支払いサイクルを利用したキャッシュフローの改善

コーポレートカード導入により支払いの管理が容易になる点は前述しましたが、キャッシュフローの面でもメリットをもたらします。

カード会社によっても違いがありますが、コーポレートカードは、月末で締めて翌月末に支払うサイクルが一般的です。支払いサイクルが一定になり、支払い日が来るまで資金を確保できることにより資金繰りを安定させることができます。

また、リアルタイムで経費の使用状況を把握できることは、企業の財務管理にも貢献します。翌月の支払い予定額を正確に予測できるため、より精度の高いキャッシュフロー管理が可能になり、経営判断や財務戦略の立案にも寄与するでしょう。

立替経費をなくす新しい経費精算スタイル

コーポレートカード導入前に押さえるべき3つの注意点

コーポレートカード導入を検討する場合、事前に確認すべき主な注意点を3つ紹介します。

- 社内規程の整備と従業員教育をおこなう

- セキュリティー対策と不正利用防止の仕組みを作る

- 既存の経理システムと連携できるか確認する

1.社内規程の整備と従業員教育をおこなう

コーポレートカード導入の際には利用ルールを整備し、対象の従業員に向けた教育をおこなうことが望ましいです。

ルールの策定では、経費として認められる範囲の明確化や、利用対象者の範囲、役職や業務内容による限度額の設定などを細かく決めていきます。定めたルールは必ず社内規程として整備しましょう。

規程を定めたら、必ず対象の従業員への周知をおこないます。その際、文書による通達だけではなく、説明会を行い、ルールや注意事項を伝達するとよいでしょう。

2.セキュリティー対策と不正利用防止の仕組みを作る

コーポレートカード導入前に、セキュリティー対策と不正利用防止の仕組みを整備することが不可欠です。第三者による不正利用は、会社の資金流出を引き起こすだけでなく、カード会社との契約上の問題や、不正利用額の補償に関する法的責任が生じる可能性があります。

また、大規模な不正利用は企業の信用低下にもつながりかねません。そのため、カード紛失時の迅速な報告体制と即時停止手順、不正利用の早期検知システムの導入を確立しましょう。

同時に、従業員による不適切な使用も防止する必要があります。私的利用や認められない経費の計上を防ぐため、承認フローと定期的な利用状況のモニタリングを行いましょう。これらの対策により、コーポレートカードの安全で適切な運用が可能になります。

3.既存のシステムと連携できるか確認する

コーポレートカードの明細データが、既存のシステムと連携できるかどうかも重要な確認ポイントです。カードの明細データを経理システムに取り込むことができるかを事前に検証しましょう。

明細データを加工せずに直接取り込めることが望ましいですが、そうでない場合は必要な変換作業についても検討が必要です。

また、連携によって自動仕訳や経費分類が可能になるかも確認しておくと良いでしょう。システム間の適切な連携は、データ入力ミスの削減や業務効率の向上につながります。

経費精算をキャッシュレスで効率化

コーポレートカードの選び方

コーポレートカードを選ぶ際には、以下5つのポイントを確認しましょう。

- 年会費と付帯サービス

- 利用限度額の設定

- 追加カードの発行条件

- 支払いサイクルとキャッシュフローへの影響

- カード紛失・盗難時のサポート体制

1.年会費と付帯サービス

コーポレートカードの選択では、年会費と付帯サービスのバランスが重要です。高額な年会費のカードは多くの場合、高い利用限度額や充実した付帯サービスを提供しています。利用目的と必要なサービスを明確にし、費用対効果を考慮してカードを選択しましょう。

2.利用限度額の設定

適切な利用限度額の設定は、円滑な業務遂行に不可欠です。年会費とのバランスを考慮しつつ、想定される利用額に十分対応できる限度額を確保することが重要です。また、カード利用者ごとに異なる限度額を設定できるかも確認しておきましょう。

3.追加カードの発行条件

追加カードの発行条件、特に発行可能枚数は重要な選択基準です。導入時の必要枚数だけでなく、将来的な業務拡大による増加も考慮に入れましょう。

多くのコーポレートカードでは、追加カード1枚ごとに発行手数料が発生します。カード会社によって金額は異なりますが、数百円から数千円の手数料がかかることが一般的です。

ただし、追加カードの上限枚数が多いほど年会費が高くなる傾向があるため、必要な発行枚数とコストのバランスを見極めることが大切です。

4.支払いサイクルとキャッシュフローへの影響

支払いサイクルの長さは、企業のキャッシュフロー管理に大きく影響します。

一般的に、利用日から支払日までの期間が長いほど、資金の柔軟な運用が可能になります。キャッシュフローの改善を目指すなら、より長い支払いサイクルを提供するカードを選択することが有効です。

5.カード紛失・盗難時のサポート体制

コーポレートカード導入に伴うリスクとして、カードの紛失や盗難が挙げられます。カード会社の補償制度や24時間対応のサポートデスクの有無を確認し、迅速な対応が可能な体制を整えておくことが重要です。また、社内での報告体制や対応手順も事前に明確化しておきましょう。

経費精算システムとの連携でさらなる効率化を実現

コーポレートカードと経費精算システムを連携させることで、経費管理の効率化をさらに進められるでしょう。主なポイントを以下で解説します。

システム連携のメリット

コーポレートカードと経費精算システムの連携は、経費管理プロセスを大幅に効率化します。カード明細データが自動的に会計システムに取り込まれることで、手作業による入力が不要になり、人為的ミスも削減されます。

さらに、ワークフローとの連携により承認プロセスが簡略化され、モバイルデバイスを通じた迅速な承認が可能になります。これにより、経費処理の正確性と速度が向上し、企業全体の業務効率が大幅に改善されます。

システム導入時の注意点

コーポレートカード導入時の重要な注意点は、既存の会計システムと連携できるかという点です。カード明細データがシームレスに取り込めるか、事前に十分な検証が必要です。

また、カード導入を機に経費使用ルールを見直し、不必要な支出を防ぐ仕組みを構築することが重要です。カード利用による利便性向上が、無駄な経費使用につながらないよう、明確な社内規程の策定と従業員への周知徹底が不可欠です。

システム選びのポイント

経費精算システムを選定する際には、精算業務に携わる経理スタッフ、経費を使用する従業員の意見も参考にしましょう。必要な機能が網羅されているか、使いやすさ、既存システムとの親和性などを、現場の視点で慎重に評価します。

また、導入後のサポート体制も重要な選定基準です。24時間365日対応可能なサポートデスクの有無や、専任担当者の配置など、長期的な運用を見据えたサポート体制の充実度を確認しましょう。

これらの点を総合的に判断し、自社に最適なシステムを選択することが、成功的な導入につながります。

経費精算のDXで業務工数削減

まとめ

現金による経費の立替は、経費を使用する従業員、精算業務に従事する経理スタッフ双方にとって大きな負担となっていました。コーポレートカードの導入は、両者の課題を解決し、立替精算にともなう負担を軽減する有効な解決策となるでしょう。

クラウド経費管理サービス「Bill One経費」は、専用のビジネスカードで立替払いをなくし、これまでにない経費精算を実現します。

全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

Bill One経費・Bill Oneビジネスカードの特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- 1カ月あたりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One経費は専用のビジネスカードによって経費精算にかかる工数を削減し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill One経費の導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部

記事監修者のご紹介

弁護士 小野 智博

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

保有資格:弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。特に、グローバル事業の支援を得意とし、「国際ビジネス法務サービス」を提供している。また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。