- 生産性向上

年次決算とは?具体的な業務内容と効率化のポイントを解説

公開日:

更新日:

年次決算は、納税額を確定し経営状況を正確に把握するために欠かせない業務である一方で、多くの企業にとって大きな負担となる業務です。膨大な伝票処理、複雑な会計処理、そして一つのミスが経営判断や税務申告に影響を及ぼす可能性もあり、経営者や経理担当者にとって大きなプレッシャーとなっています。

今回の記事では、年次決算の基本概念から具体的な業務内容、そして年次決算業務を効率化するポイントまで、わかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、スムーズな年次決算の実現に役立ててください。

年次決算とは?

年次決算は、企業が1年間の事業活動の成果を集計・分析し、財務状況を明らかにする重要な会計手続きです。ここではまず、その概要を見ていきましょう。

年次決算の定義

年次決算とは、会計年度(通常1年間)における企業活動の財務的な成果を集計し、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成する会計処理のことです。一般的に「本決算」とも呼ばれ、すべての法人企業に義務付けられています。

この他にも、決算業務には月次決算(一カ月ごと)、四半期決算(三カ月ごと)、半期決算(六カ月ごと)があり、企業の必要性や上場・非上場の状況に応じて実施されています。ただし、年次決算のみがすべての企業に義務付けられた決算業務です。

決算業務の詳細については、以下の記事をお読みください。

年次決算でできること

年次決算を行うことで、企業は以下のことが可能になります。

- 1年間の期間損益(売上高から費用を差し引いた営業利益や当期純利益など)を確定させ、企業の収益性を把握する

- 決算日時点での資産・負債の状況を明確にし、企業の財政状態を詳細に分析する

- キャッシュ・フロー計算書を作成することで、実際の現金の流れを把握し、資金繰りの健全性を確認する

年次決算の重要性

年次決算の重要性は多岐にわたります。

たとえば企業の財政状況や経営成績についての正確なデータは、現状分析や将来予測の基礎となるものです。

加えて、これらのデータを提示することは、株主や銀行などの債権者、取引先といった多様なステークホルダーに対して財務情報を開示する義務を果たすための重要な手段です。

さらに、法人税や消費税など各種税金の計算・申告の基礎となる決算書の作成は法的義務でもあります。

適切な年次決算を行わなければ、経営判断を誤ったり、税務上のペナルティーを受けたりするリスクが生じることもあるのです。

年次決算と月次決算の違い

年次決算と月次決算はどちらも企業の財務状況を把握するために重要ですが、その目的や実施頻度、法的位置づけが大きく異なります。ここではそれぞれの違いについて説明します。

月次決算とは

月次決算とは、毎月末に企業の財政状態を確認するために行う決算作業です。損益計算書や貸借対照表などを毎月作成することで、企業の収益や支出、資産・負債の変動を月単位で把握できます。

月次決算は法的な義務ではありませんが、リアルタイムでの経営状況把握や課題発見につながる重要な業務です。継続的に行うことで迅速な経営判断が可能になり、年次決算の作業負担も大幅に軽減できます。

月次決算の詳細については、以下の記事をお読みください。

年次決算と月次決算の目的

年次決算と月次決算では、その主な目的に違いがあります。

年次決算の主な目的

- 納税のための税計算

- 資金調達のための資料作成

- 経営分析のデータとして活用

年次決算の目的として、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などの納税額を正確に計算し、法令遵守と税務リスクの回避を図ることが挙げられます。

また、融資や投資家向けの信頼性の高い財務情報の作成や、1年間の総括をし次年度以降の経営計画の基になるデータづくりも、年次決算を行う目的の一つです。

月次決算の主な目的

- リアルタイムで業績を管理する

- 課題を早期発見して対処する

- 年次決算の負担を減らす

- 金融機関からの融資を得やすくする

月次決算の目的として、月ごとの業績変化を把握することで問題点の検知が早くなり、経営判断のスピードと精度を高めることが挙げられます。

また、年次決算の作業を平準化できることや、最新の財務情報を提示できるため金融機関からの融資を受けやすくする効果も期待できます。

それぞれの特徴を理解し、効果的に活用することが経営の改善につながります。

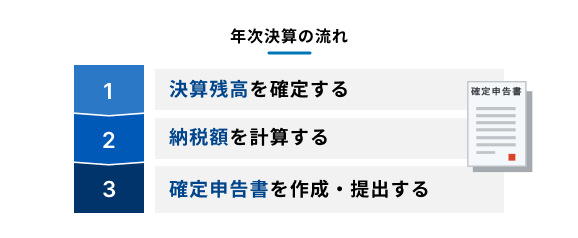

年次決算の流れ

年次決算は一連の手順に沿って進められます。正確な決算書類の作成と適切な納税のために、各ステップを計画的に実施することが重要です。以下では、基本的な年次決算の流れを解説します。

決算残高を確定する

年次決算の第一歩は、決算残高の確定です。

まず、決算に必要な書類やデータを準備します。これには帳簿類(総勘定元帳、補助元帳など)、通帳や残高証明書、請求書や領収書などの証憑書類が含まれます。すべての取引が記録されていることを確認し、決算日までの未処理伝票がないか確認しましょう。

次に、決算日時点において勘定科目ごとの帳簿上の残高と実際の残高が一致しているかを確認します。現金や預金の残高確認はもちろん、売掛金・買掛金の残高確認、棚卸資産の実地棚卸、固定資産の現物確認なども行います。差異が見つかった場合は、原因の調査と修正が必要です。

最後に、決算整理仕訳を行います。これには減価償却費の計上、貸倒引当金の設定、未払費用や前払費用の調整、棚卸資産の評価などが含まれます。この段階で適切な会計処理を行うことで、財政状態と経営成績を正確に表示することが可能です。

納税額を計算する

決算残高が確定したら、次のステップは各種税金の納税額計算です。

法人税

課税所得に税率を乗じて計算します。税率は法人の規模により異なり、大企業(資本金1億円超)は23.2%、中小企業(資本金1億円以下)は所得800万円以下の部分は15%(所得10億円超の中小企業は17%)、800万円超の部分は23.2%となります。

法人住民税

法人税額をベースに計算される「法人税割」と、資本金等の額や従業員数に応じて計算される「均等割」の2種類があります。法人税割の税率は自治体によって異なります。

法人事業税

事業の規模に応じて課税されます。資本金1億円超の法人は外形標準課税の対象となり、所得割に加えて付加価値割と資本割が課されます。中小企業は所得金額に応じた税率(3.5%~7%程度)で計算されます。

消費税

課税事業者の場合、課税売上高に対する消費税(10%)から、課税仕入れに対する消費税を控除して計算します

これらの税金計算が間違っていた場合、追徴課税や加算税、延滞税などのペナルティーを受ける可能性があります。特に意図的な過少申告と判断された場合は、重加算税という重いペナルティーが課されることもあるため、正確な計算が必要です。

参照:国税庁|「No.5759 法人税の税率」

参照:総務省|「地方税制度|法人住民税」

参照:総務省|「総務省|地方税制度|法人事業税」

参照:国税庁|「消費税のしくみ」

確定申告書を作成・提出する

納税額の計算後、確定申告書を作成します。

法人税の確定申告は事業年度終了日の翌日から2カ月以内に行う必要があります。申告書の作成には法人税申告書のほか、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表、勘定科目内訳明細書などの添付書類が必要です。

消費税の申告では「原則課税方式」と「簡易課税方式」の選択が可能です。原則課税方式は課税売上に係る消費税から課税仕入れ等に係る消費税を控除する方式で、簡易課税方式は課税売上にみなし仕入率を適用して計算する方式です。事業内容や取引状況に応じて有利な方式を選択します。

作成した確定申告書は管轄の税務署に提出し、納税します。申告書を提出する際は、電子申告(e-Tax)の利用も可能です。

なお、決算が未了などやむを得ない理由がある場合、所定の手続きを行うことで申告・納税期限を1カ月間延長できます。

年次決算を効率化するには

年次決算は多くの時間と労力が必要です。しかし適切な準備と効率的な手法を取り入れることで、経理担当者の負担を軽減しながら、正確な決算業務を実現できます。ここでは効率化のための主なポイントを解説します。

月次決算を行っておく

年次決算をスムーズに進める効果的な方法の一つが、月次決算の定期的な実施です。

月ごとに「月次損益計算書」と「月次貸借対照表」を作成しておけば、年度末に一度にすべての処理を行う必要はありません。月単位で帳簿を締め、財務状況を把握することで、年間のまとめ作業は格段に効率化されるでしょう。

また、月次決算はデータの正確性を確保する上でも役立ちます。日々の取引記録に誤記入や記帳漏れがないか、毎月のチェックを通じて早期に発見・修正できるため、年度末の決算時に大量の修正作業が発生するリスクを減らせます。

月次で問題点を特定・解決することで、年次決算での作業ミスを未然に防ぎ、より信頼性の高い財務諸表を作成できるでしょう。

余裕を持ったスケジュールを立てる

決算期は通常業務と並行して多くの追加作業が発生するため、事前に無理のないスケジュールを立てておくことが重要です。

確定申告書の提出期限(事業年度終了後二カ月以内)を起点として逆算し、各作業の締切日を明確に設定しましょう。特に実地棚卸や残高確認など、時間を要する作業については余裕を持ったスケジュールが必要です。

また、スケジュールを立てる際は株主総会の日程(通常は決算日から三カ月以内)も考慮に入れる必要があります。決算書類の承認を得るための取締役会の日程も含め、関連する会議体の開催時期も計画に組み込みましょう。

予期せぬトラブルに備えて予備日を設けるなど、柔軟性のあるスケジュール設計も効率的な決算の鍵となります。

クラウドサービスを活用する

年次決算を効率的に進める上で、クラウドサービスの活用は有効な選択肢です。特に、クラウド型の会計ソフトや経費精算システムは、経理担当者の多くの課題を解決する可能性があります。その最大の利点は、データがリアルタイムでシステムに反映される点です。これにより、日々発生する経費や取引の記録をその場その場で確認できるようになり、月末や期末に慌てて集計作業を行う必要がなくなります。結果として、入力ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスクも自然と軽減されていきます。

また、クラウドサービスは複数の担当者が同時に同じデータにアクセスできるため、業務の分担や進捗状況の把握が格段にスムーズになります。担当者が一人で行っていた作業を、ほかの担当者と協力して進められるようになるのです。

さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法令改正への対応も、クラウドサービスであれば自動的に最新の状態にアップデートされるため、企業にとって大きな安心材料となるでしょう。

経理業務のアウトソーシングを利用する

経理業務のアウトソーシングを利用することも、決算業務を効率化する有効な方法です。

自社の経理業務の一部または全部を外部の専門企業に委託することで、人手不足の解消はもちろん、専門知識を持つプロによる業務品質の向上、法改正への迅速な対応、そして社内リソースの有効活用などが期待できます。

特に、年次決算のような繁忙期の業務負担を軽減できる点は大きな利点といえるでしょう。また、外部の目が入ることで不正防止にもつながります。

一方で、社内にノウハウが蓄積されない点、コストパフォーマンスが悪い場合がある点、機密情報の流出リスク、業務の重複が発生する可能性などは経理業務におけるアウトソーシングのデメリットです。

経理業務のアウトソーシング先を選ぶ際のポイントとしては、以下の要素を確認しましょう。

- 自社が希望する業務範囲への対応可否(特に税務申告には税理士資格が必要)

- 信頼性(情報セキュリティー認証の取得状況、実績、評判など)

- コミュニケーションのしやすさ(担当者の対応力、サポート体制など)

- コストと提供サービスのバランス

経理業務におけるアウトソーシングの詳細については、以下の記事をお読みください。

まとめ

年次決算は企業経営において不可欠な業務です。年次決算を適切に実施することで、企業の財務状況を正確に把握し、経営判断や税務申告に生かすことができます。

一方、年次決算は経理担当者にとって大きな負担となるため、月次決算の定期的な実施、綿密なスケジュール計画、クラウドサービスの活用、そして必要に応じた経理業務のアウトソーシングの利用といった工夫が必要です。

たとえば、経理AXサービスの「Bill One」で請求書や経費精算といった日常的な経理処理をデジタル化することで、年次決算時の負担は大幅に軽減できるでしょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費精算の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 一カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひBill Oneの導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

記事監修者のご紹介

税理士 松崎 啓介

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

保有資格:税理士

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務

税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電子帳簿保存法・通則法規等担当)

その後、大月税務署長、東京国税局調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て令和2年8月税理士登録。

松崎啓介税理士事務所 所長、一般社団法人租税調査研究会主任研究員

主な著書「Q&Aでわかる税理士のためのインボイス制度と改正電子帳簿保存法」(第一法規)、「デジタル化の基盤 電帳法を押さえる」 (税務研究会)等

- 本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。なお、本稿は、読みやすさや内容の分かりやすさを重視しているため、細部が厳密ではない場合があります。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部