- 生産性向上

経理システムはどう選ぶ?種類・機能・導入のメリットを解説

公開日:

更新日:

「経理システムにはどんな種類や機能があるの?」

「経理システムを導入したいけど、どれを選べば良いのか分からない」

このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。経理システムを導入することで、日々の経理業務を自動化・効率化できます。

この記事では、経理システムの概要や導入のメリットを詳しく解説。具体的な導入手順や成功させるポイントも分かりやすくまとめました。これから経理システムの導入を検討している方は、ぜひ自社にぴったりなシステムを見つける際の参考にしてみてください。

経理DXサービスで経理業務を効率化

経理システムとは

経費精算に何日もかかったり、請求書の処理が月末に集中したりと、経理業務には多くの負担がつきものです。確認作業や転記ミスも発生しやすく、気づけば残業の原因になっているケースも珍しくありません。

こうした業務の負担を軽くする手段として、経理システムが注目されています。

経理システムとは、請求書の作成や経費の入力、支払い状況の確認など、日々発生する経理作業を効率的に処理できるシステムのことです。頻繁に発生するルーティン業務を自動化できる機能が備わっているものが多く、従来手作業で行っていた業務を効率化できます。

また、クラウド型のシステムであれば、システム上のデータがリアルタイムで更新されます。関係部署との情報共有もスムーズになるでしょう。

経理システムと会計システムの違い

経理システムの導入を検討する際、「会計システム」との違いが気になる方も多いかもしれません。

経理システムは、日々の取引やお金の出入りを記録し、経費精算や請求書発行、売掛・買掛管理などの「経理業務」を行うためのシステムです。現場の従業員が使うことも多く、現場で発生した経費精算などを行う際にも役立ちます。

一方会計システムは、経理業務を含む「会計業務」全般をカバーしています。たとえば、財務諸表の作成や月次・年次の決算処理、税務申告などを行えます。

会計システムでも経理関連の作業は対応可能ですが、経理システムと比較すると従業員の日常使いには不向きなケースもあります。そのため両者を連携させ、経理システムで入力したデータを会計システムへ反映する運用が一般的です。

経理システムの種類と選び方のポイント

ここからは、経理システムの種類と選び方のポイントについて解説します。経理システムを選ぶ際は「機能別の種類」と「導入形態」の2つの観点から自社に合った組み合わせを選ぶことがポイントです。

- 経理システムの主な種類(機能別)

- 導入形態の違い(クラウド型/インストール型)

- 自社に合った組み合わせを見極めるには?

上記のポイントに沿って、それぞれ解説していきます。

経理システムの主な種類(機能別)

経理システムの代表的な種類は以下の通りです。以下の複数の機能を備えているシステムもあるので、目的やニーズに合わせて自社に合った経理システムを導入しましょう。

経理システムの種類 | 主な特徴 |

|---|---|

請求書管理システム | 請求書の発行、受領、管理を一括で行える。紙・PDF・電子インボイスなど形式を問わず対応可能。 |

経費精算システム | 領収書や請求書の読み取りから入力まで自動化。スマホ撮影での申請に対応しているものも多い。 |

債権管理システム | 売掛金の管理、消込作業の自動化、入金ステータスの一元管理などが可能。 |

請求書管理システム

請求書管理システムは、請求書にまつわる業務を一括管理できるシステムです。用意されたテンプレートに沿って項目を入力するだけで、手間なく請求書を作成できます。請求書の受け取りをシステム内で完結することができ、請求書のフォーマットが異なっても一元管理が可能です。

発行・受領した請求書は日付や取引先別に整理できるため、過去のやりとりをスムーズに確認・検索することもできます。

また、一般的な請求書管理システムはインボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しているため、法対応に伴う業務も効率的に行えます。

経費精算システム

経費精算システムは、経費精算業務を効率化できるシステムです。領収書や請求書を取り込むだけで、日付や金額などの情報を自動で読み取り、管理まで行える機能を備えています。スマートフォンで書類を撮影するだけでデータ化できるものもあり、外出先や移動中でも手軽に処理を進められます。

登録したデータはそのまま帳簿への反映、振込処理、出力ファイルの作成などに活用できます。経費精算にかかる一連業務を、大幅に自動化することが可能です。

経費精算業務については、以下の記事でも詳しく解説しています。

債権管理システム

債権管理システムは、請求書の発行から入金の消込作業までを自動化できる仕組みを備えています。銀行口座と連携することで、入金情報をリアルタイムで把握でき、未回収リスクの早期発見や回収漏れの防止にもつながります。

入金が確認されると、該当する債権との突合(消込)も自動で行われるため、手作業によるチェックや入力の手間を大幅に削減できます。

導入形態の違い(クラウド型/インストール型)

経理システムには、主にクラウド型とインストール型の2タイプがあります。以下にそれぞれの特徴やメリット・デメリットをまとめました。

タイプ | クラウド型 | インストール型 |

|---|---|---|

特徴 | インターネットを通じて利用する | 自社のPCやサーバーにソフトを導入して利用する |

メリット |

|

|

デメリット |

|

|

向いている企業 |

|

|

クラウド型の特徴とメリット・注意点

クラウド型の経理システムは、インターネットを介して利用するタイプです。ソフトウエアのインストールや保守が不要で、常に最新版のものが提供されるため、メンテナンスの手間がかかりません。

とくに複数の拠点を持つ企業やテレワークを取り入れている企業にとって、場所に縛られず利用できる点は大きな強みです。操作も比較的シンプルなものが多く、ITに詳しくない社員でも使いやすい設計になっています。

ただしインターネット環境によって動作に支障が出ることがあるため、安定したネット回線の整備が前提になります。また、細かいカスタマイズには対応していないものもあり、複雑な処理が必要な企業・業種によっては使いにくいと感じるケースもあるかもしれません。

インストール型の特徴とメリット・注意点

インストール型の経理システムは、自社の端末やサーバーに専用ソフトをインストールして使用します。社内環境にデータがあるためセキュリティー性が高く、独自仕様のシステム構築にも柔軟に対応できます。

ただし初期費用が高くなりやすく、導入時にはITの知識が求められます。ソフトのアップデートも自社で対応する必要があるため、長期的な運用体制の整備も視野に入れての検討が必要です。

自社に合った組み合わせを見極めるには?

上述の通り、経理システムを選ぶ際は「機能別の種類」と「導入形態」の2つの観点から自社に合った組み合わせを選ぶことがポイントです。最適な組み合わせは、企業の規模や業種、既存システムとの連携性などによって異なります。

たとえば、予算の限られた企業であれば、初期費用を抑えられるクラウド型の導入が向いているかもしれません。大量の請求処理が発生する大企業では、請求書管理×債権管理システムの導入により業務の効率化が期待できます。

このように、まずは自社の経理業務の課題と優先度、かけられる予算などを洗い出し、それに対応する機能と導入形態を選ぶようにしましょう。

経理システムの導入メリット

ここからは、経理システムを導入するメリットを紹介します。

- 経理業務を効率化できる

- 社内の情報共有がしやすくなる

- 法改正にスムーズに対応できる

経理業務を効率化できる

1つ目のメリットは、経理業務を効率化できることです。

経理の現場では、手入力による伝票処理や領収書のチェック、請求書の集計など、多くの作業が発生します。これらをすべて人力で行っていると、入力ミスや確認漏れが起こりやすくなり、確認作業の負担も大きくなってしまいます。

経理システムを活用すれば、請求書管理や経費の申請、支払い状況の確認までを効率化できます。手作業によるデータ入力を自動化することで、担当者はほかの付加価値の高い仕事に集中できるようになるでしょう。

社内の情報共有がしやすくなる

2つ目のメリットは、社内の情報共有がしやすくなることです。

紙やExcelによる経理処理では、情報共有に時間がかかります。特に複数の拠点がある企業では、請求書の確認や承認だけで多くの時間が取られてしまいます。

経理システムを導入すれば、インターネット上ですべての経理情報を経理システムに集約できます。どこにいてもリアルタイムで情報を確認できるので、確認にかかる時間が減り、承認や処理のスピードが向上するでしょう。

法改正にスムーズに対応できる

3つ目のメリットは、法改正にスムーズに対応できるようになることです。

経理業務は、税法や商法などの法令に沿って行わなければなりません。法改正があれば、都度社内の運用を見直したり、担当者が新しい制度を学び直したりする必要が出てきます。

経理システムの多くは、こうした法改正に合わせて自動でアップデートされます。例えばインボイス制度や電子帳簿保存法などの制度も、システム側でアップデートが行われています。担当者の負担が軽くなることはもちろん、法改正のたびに発生する業務負荷を最小限に抑えることができます。

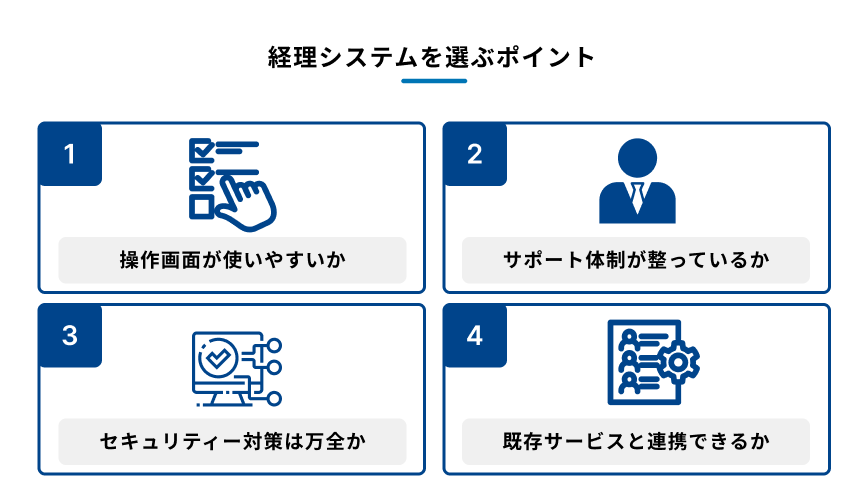

経理システムを選ぶポイント

経理システムを選ぶ際のポイントについて解説します。料金や機能はもちろん、自社に適しているかを見極めることが大切です。

操作画面が使いやすいか

操作画面が使いやすいかどうかは重要です。

経理システムは、経理部門に限らず従業員が日常的に使うシーンも多いです。現場の従業員も迷わず操作できるシステムなら、不便なくスムーズに導入できるでしょう。

特に請求書や経費の申請業務は、経理部門以外の従業員が関わることも多くなります。直感的に操作できるUIかどうか、しっかり確認しましょう。

無料トライアルやデモを提供しているサービスも多いので、実際の使い心地を試してから検討することもおすすめです。

サポート体制が整っているか

サポート体制が整っているかどうかもチェックしておきたいポイントです。

業務フローに合わせて運用するには、導入時に初期設定を行わなければなりません。また、システムを導入したあと、設定や操作方法に不明点が出てくる可能性もあります。

伴走型のサポートを提供しているサービスであれば、導入後も安心して使い続けられます。

マニュアルやFAQだけでなく、チャットや電話でのサポート対応があるか、業務に合わせた活用方法を提案してくれるかなど、サポートの質も含めて検討しましょう。

セキュリティー対策は万全か

経理システムでは社内の重要なデータを扱うことも多く、セキュリティー対策が整っていることは必須条件です。

システムを選ぶ際は、シングルサインオンや多要素認証(MFA)、IPアドレス制限などの機能が備わっているか確認しましょう。また、データセンターの安全性や、定期的な監査の有無などもチェックしておくとスムーズです。クラウド型であれば情報を分散管理しているケースも多く、万が一の障害時にも迅速な復旧が可能です。

既存サービスと連携できるか

すでに導入している会計ソフトや販売管理システムなどと連携できるかどうかも重要なポイントです。

たとえば、請求書の情報を会計システムに手作業で入力する手間があると、経理担当者の負担が増えてしまいます。API連携やCSV連携に対応していれば、こういった入力作業を大幅に削減できます。

現在使っているシステムとの互換性をあらかじめ確認して、導入後のトラブルを防ぎましょう。

経理システムを導入する流れ

続いて、経理システムを導入する流れを見てみましょう。主な手順は以下の通りです。

- 導入目的を明確にする

- 経理システムを選ぶ

- 業務フローを整理する

- 従業員にレクチャーする

- PDCAを回して改善する

1. 導入目的を明確にする

まず、経理システムを導入する目的を整理しましょう。目的が曖昧なままではせっかく導入しても活用しきれず、形だけのツールになってしまう恐れがあります。

現状の業務における課題を洗い出し、どこに手間がかかっているのか、どの部分に改善の余地があるのかを具体的に把握しましょう。

「紙の請求書が多くて処理が遅れている」「入力ミスが頻繁に起きている」など、問題点がはっきりしていれば、どの機能が必要か見えてきます。

2. 経理システムを選ぶ

導入目的を明確にしたら、課題を解消できるシステムを選びます。先に触れたチェックポイントを参考に、複数のシステムの機能やコストを比較して、自社に合ったものを選びましょう。

具体的な費用については公表していないサービスも多いため、資料を取り寄せたり、トライアルを活用したりして決めることもおすすめです。

3. 業務フローを整理する

導入する経理システムが決まったら、業務フローの見直しを行います。不要になる作業や変更となる業務フローを整理することで、社内の混乱を防げます。

たとえば、経費申請の流れをシステム上で完結できるようにしたい場合、「誰が承認するのか」「どのタイミングで処理を行うのか」といったルール決めが必要です。また、運用開始後のトラブルを防ぐために、各責任の所在や作業分担も見直しておきましょう。

4. 社内向けの展開・運用の準備を行う

システムを導入する際は、実際に利用してもらえるように社内向けの展開・運用の準備を進めましょう。

新しいツールへの不安をなくし、現場にスムーズに浸透させるためには、丁寧な説明とフォローが欠かせません。操作マニュアルを用意するだけでなく、実際の業務を想定した演習を行うと理解が深まりやすくなります。必要に応じて、社内研修を行うのも良いでしょう。

また、初期段階では質問が多く出やすいので、問い合わせ窓口を明確にしておくこともポイントです。

5. PDCAを回して改善する

運用を始めたあとは、システムが実際に効果を発揮しているかどうかを定期的にチェックします。目標としていた「工数の削減が実現できているのか」「ミスは減ったのか」など、具体的に検証しましょう。

問題点が見つかった場合はその都度改善策を講じることで、運用の質を高めましょう。導入後も継続的に改善を重ねることで、システムの価値をさらに高められます。

経理システムの導入を成功させるポイント

最後に、経理システムの導入を成功させるポイントを紹介します。より効果的な運用を行うために、以下のポイントに着目しましょう。

- 費用対効果をチェックする

- 従業員への周知を徹底する

導入効果を明確にして振り返る

企業によっては、経理システムの導入がゴールとなってしまい、その後の運用が上手く行かないケースも少なくありません。

当初の導入目的を達成できているかどうか、導入後も定量的に測ることが重要です。「月次決算にかかる時間がどれくらい短縮されたか」「経費申請の件数に対してミスがどれだけ減ったか」など、目に見える数字を基に効果を検証しましょう。

必要に応じて使い方を見直していくことで、より効果的に経理システムを運用できます。

漏れが出たり後回しになったりしないように、導入時に評価のタイミングをあらかじめ決めておくとスムーズです。

従業員にしっかり理解・定着させる

どれほど高機能なシステムでも、現場の理解が伴わなければスムーズに運用が進みません。特に日常的に使用している従業員にとっては、システム変更が大きな負担になることもあります。

そこで重要になるのが、事前の周知の徹底です。導入時のレクチャーだけでなく、導入が決まった段階でシステムの概要と目的を伝えましょう。

「なぜシステムを導入するのか」「どのように業務が変わるのか」を明確に説明して、理解してもらうことができれば、現場からの抵抗も少なくなります。

社員の声に耳を傾けながら、システム運用の土台を築いていくことがポイントです。

まとめ

経理システムの概要や、導入時のポイントなどを解説しました。経理システムの導入により、経理業務を大幅に効率化できます。

導入の際は、料金や機能だけでなく、自社に適しているかどうかを見極めることが大切です。本記事で紹介したポイントも参考に、自社に合ったサービスを見つけてみてください。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる

Bill One請求書受領

請求書受領から、月次決算を加速する

クラウド請求書受領サービス「Bill One請求書受領」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One債権管理

リアルタイム入金消込で、現場を強くする

クラウド債権管理サービス「Bill One債権管理」について簡単にご説明した資料です。

3分でわかる Bill One経費

立替経費をなくし、月次決算を加速する

クラウド経費精算サービス「Bill One経費」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部