- 生産性向上

経理の残業は何時間?【独自調査で判明】法対応や繁忙期でも残業を減らす改善策

公開日:

更新日:

経理の仕事は月末・月初や決算時期などの繁忙期に集中しがちで、残業が発生しやすい職種の一つです。特に、企業の規模や業務環境によっては長時間労働が常態化しているケースもあります。

Sansan株式会社が実施した調査によると、インボイス制度の導入により経理業務の負担が増え、残業時間が増加している企業も多いことも明らかになっています。本記事では、経理の残業が多い企業の特徴を解説し、個人・企業の両面から残業を減らすための具体的な改善策を紹介します。

経理のDXで業務を効率化

経理の残業は多いのか

Sansan株式会社が行った調査により、経理業務における負担の実態が明らかになってきました。ここでは、経理の残業時間と、その背景にある要因を詳しく見ていきます。

決算業務を担う経理担当者の約6割が月10時間以上の残業

Sansan株式会社の調査では、「最も忙しい月の残業時間」に関する設問で、決算業務を担う経理担当者の約6割が月10時間以上の残業をしていると回答しました。さらに、そのうち約4割は、月20時間以上の残業があると回答しており、繁忙期における経理職の負担の大きさがうかがえます。

中には月100時間を超える長時間労働をしているケースもあり、経理部門では慢性的な残業の実態が浮き彫りになっています。特に決算期は業務量が集中しやすく、人手不足や業務の属人化が進んでいる現場では、労働負担が過度になりやすい傾向があります。

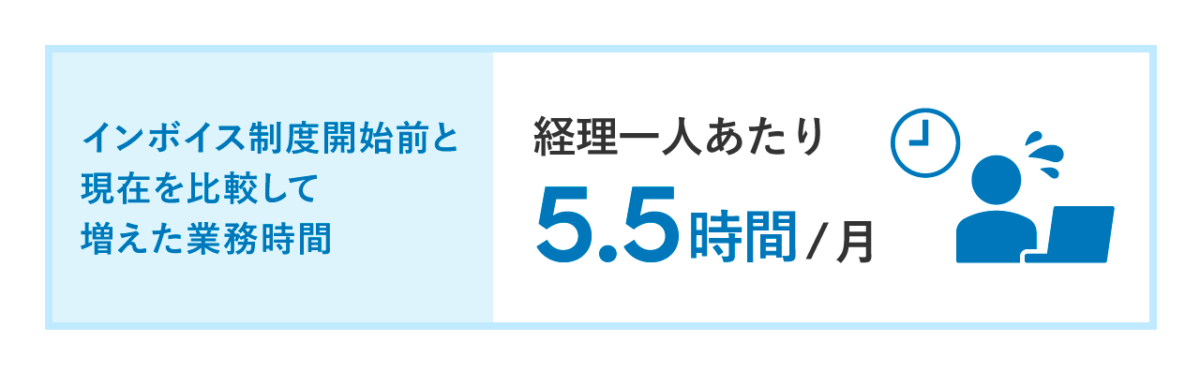

インボイス制度の影響で経理の業務負担がさらに増加

2023年に始まったインボイス制度は、経理業務全体に大きな影響を与えています。Sansan株式会社の調査では、制度開始後に経理担当者1人当たりの月間業務時間が平均で5.5時間増加していることが分かりました。

この業務時間の増加は、単なる一時的なものではなく、日常業務として定着しつつある点が特徴です。制度対応には、確認すべき情報が多く処理も煩雑であり、通常業務と並行して進めるには無理が生じやすい状況です。その結果、残業の常態化や他業務への支障といった副次的な問題も発生しています。

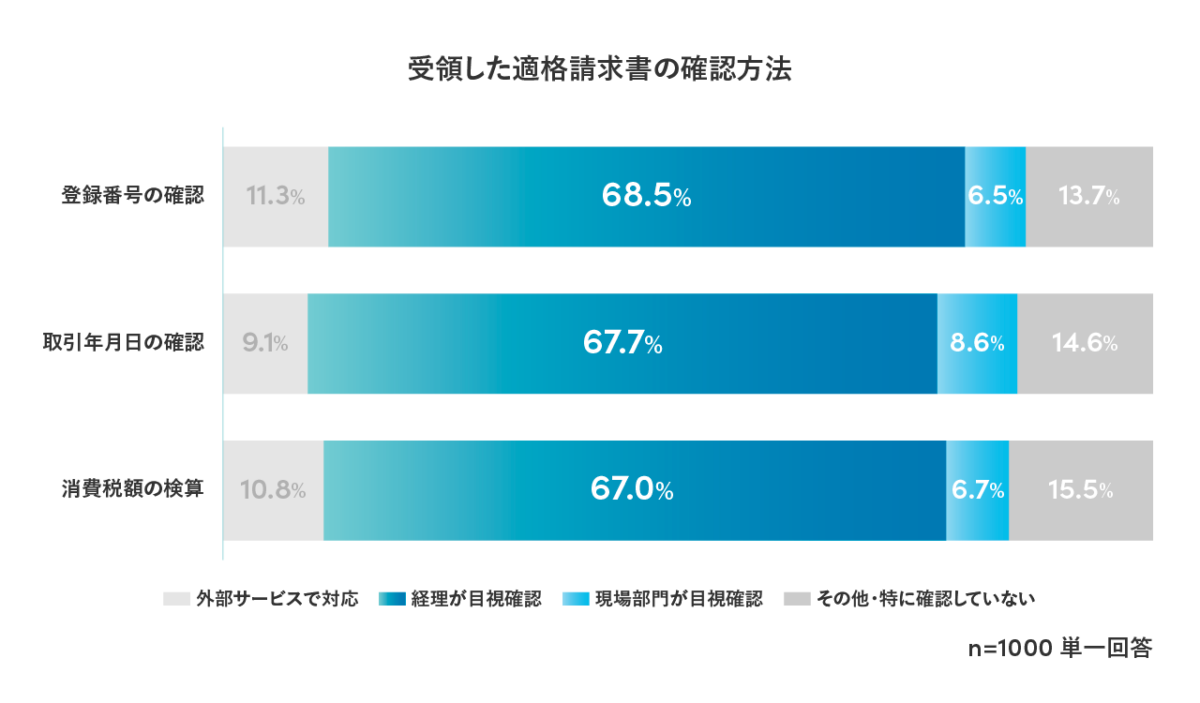

約7割の企業が目視で請求書をチェックしている現状

調査によると、約7割の企業が適格請求書の確認作業を目視で行っていることも明らかになりました。こうした手作業中心の業務では、確認ミスのリスクが高まるだけでなく、作業時間も長くなりがちです。特に効率化が進んでいない現場では、請求書1枚ごとのチェックに多くの時間が割かれ、本来注力すべき業務に手が回らないという声も少なくありません。

その結果として、月末や決算期などの繁忙期には残業が常態化する一因となっています。こうした状況を改善するには、ツールの導入などを通じた業務の構造的な見直しが不可欠です。

担当者の負担を減らすためにも、早急なデジタル化と業務改善が求められます。

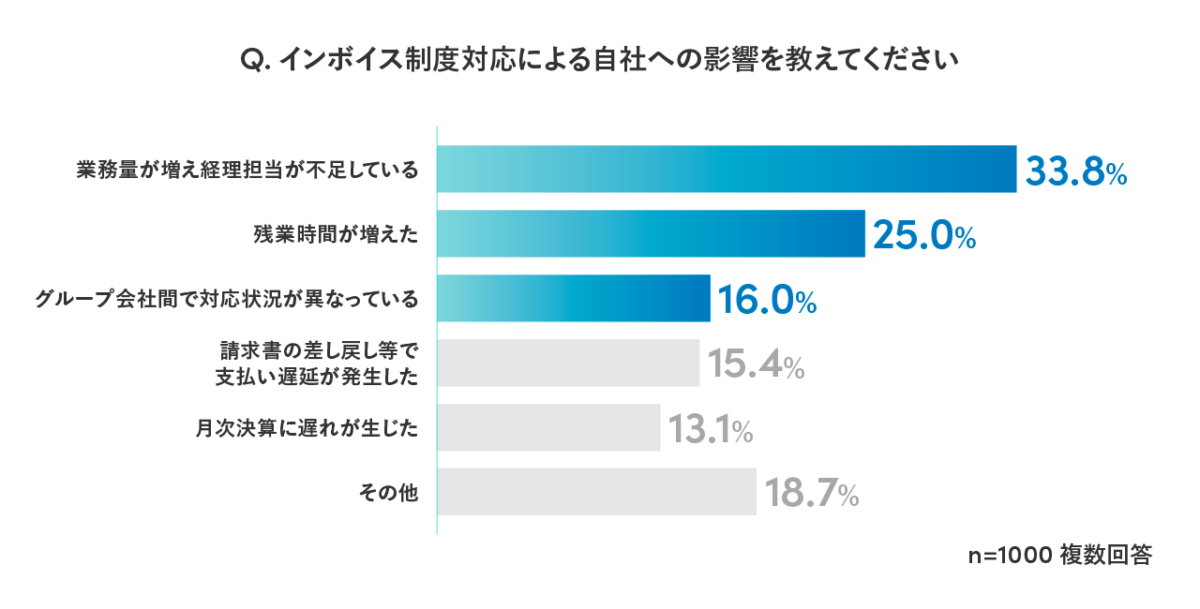

インボイス制度の影響が最も大きいのは「経理担当者の不足」と「残業時間の増加」

インボイス制度の導入により経理現場では、「人手不足」と「残業時間の増加」が深刻な課題となっています。Sansan株式会社の調査では、業務量の急増によって経理担当者が不足し、既存のメンバーに過度な負担がかかっている企業が多く見られました。

特に中小企業では、人材の補充が進まず、制度対応に追われる日々が続いているのが実情です。その結果、業務の遅延やミスが発生しやすくなり、残業が常態化する原因にもなっています。今後、体制の強化や業務効率化が進まなければ、さらなる負担の増加が懸念されます。

経理の残業が多い企業の特徴

経理の残業が多くなってしまう背景には、企業ごとの業務体制や組織課題が大きく関係しています。ここでは、残業が発生しやすい企業に共通する4つの特徴を紹介します。

人手不足

人員体制が十分でない経理部門では、一人当たりの業務範囲が広くなり、自然と残業が増えやすくなります。特に中小企業では、限られた人員で請求書処理・仕訳・月次決算・法制度対応などをすべて対応しなければならず、繁忙期には業務が追いつかない状況に陥りがちです。

また、担当者が複数の業務を掛け持つことで、遅延やミスも起こりやすくなり、さらなる残業を招く悪循環に陥ることもあります。人手不足は経理部門の生産性を下げ、長時間労働の温床となるリスクを孕んでいます。

業務の属人化

担当者ごとに業務が固定化されている企業では、「その人にしかできない仕事」が発生しやすくなります。このような属人化が進むと、担当者が不在の際に作業が止まったり、他のメンバーに負担が偏ったりするため、急な対応や残業が必要になる場面が増えてしまいます。

さらに、業務の引き継ぎが難しくなり、人材育成や異動にも支障をきたすことから、組織の柔軟性も低下します。属人化を防ぐには、業務マニュアルの整備や複数人で対応できる体制づくりが重要です。定期的な見直しが、安定した業務運営と残業削減につながります。

手作業が多く効率が悪い

紙ベースの業務や手入力作業が多い企業では、作業効率が著しく低下し、業務に時間がかかりやすくなります。たとえば、請求書の内容を1件ずつ確認し、手動で会計ソフトに入力する作業は、単純ながら非常に手間がかかります

また、人手による作業はミスが起こりやすく、その確認や修正にも追加の手間がかかります。こうした非効率な作業の積み重ねが、残業の原因になっているのです。

業務フローが整備されていない

業務フローの整備が不十分な職場では、無駄な待ち時間や確認作業が発生しやすくなります。

たとえば、請求書の承認プロセスが複雑で担当者の判断が都度必要な場合、作業の停滞が発生しやすくなります。また、関係部署との連携が不十分だと、同じ情報を何度も確認し直す必要があり、業務効率が著しく低下します。その結果、締切に間に合わず、残業が発生するケースが増えてしまいます。

日々の業務をスムーズに進めるには、明確な手順や情報共有のルールづくりが欠かせません。

経理担当の個人が残業を少なくする改善策

経理の残業は組織全体の課題である一方、個人の工夫によっても業務効率を高めることが可能です。ここでは、経理担当者が実践できる具体的な改善策を2つ紹介します。

スキルや知識を高める

業務効率を高める上で、スキルや知識の向上は大きな武器になります。たとえば、Excel関数や会計ソフトを使いこなせるようになると、日常業務の集計や仕訳作業のスピードが格段に向上します。さらに、税務や会計に関する正確な知識を持つことで、処理の迷いや確認作業が減り、判断時間の短縮にもつながります。

知識が豊富であれば、制度変更にも柔軟に対応できるようになり、ミスの防止にも効果的です。こうした日々の積み重ねが、結果的に残業の削減や業務全体の質の向上に直結します。

作業の進め方を見直す

日々の業務の進め方を見直すことも、残業を減らすために重要です。

たとえば、タスク管理ツールを活用して優先順位を可視化することで、無駄な作業や手戻りを防ぐことができます。また、繁忙期に向けてスケジュールを事前に立てておくことで、業務の集中を回避しやすくなります。さらに、ルーティン業務をテンプレート化することで判断の手間が省け、作業時間の短縮にもつながります。

このように、業務の進め方を見直すことで、残業削減に効果を発揮します。

企業が経理の残業を少なくする改善策

経理の残業を根本的に減らすには、個人の努力に加えて、企業全体での取り組みも不可欠です。ここでは、企業が実施できる5つの具体的な改善策を紹介します。

業務分担を見直す

残業を減らすには、業務の偏りをなくすことが重要です。まずは、担当者ごとの役割や業務範囲を明確にし、適切に分担することで、特定の人に業務が集中するのを防ぎます。

また、決算期や月末など業務が集中しやすいタイミングに備えて、スケジュール調整や事前準備を行うことも有効です。作業を前倒しで進める体制を整えれば、余裕をもって業務に対応できます。業務の可視化と負荷の分散が、働きやすい環境づくりに役立ちます。

業務フローを整備する

効率化には、現状の業務フローを見直し、無駄な工程や重複作業を削減することが効果的です。承認プロセスが複雑な場合は、ルールをシンプルに再設計することで、処理スピードが大きく改善されます。

また、情報共有ツールを導入することで、部署間の連携がスムーズになり、確認ややりとりにかかる時間も削減されます。業務マニュアルを整備して属人化を防ぐことも、効率的な体制づくりにつながります。

ペーパーレス化を推進する

紙による業務は、印刷・保管・検索などに手間がかかり、業務効率を低下させる要因となります。電子請求書や電子領収書を活用して、ペーパーレス化を進めることで、業務のスピードと正確性を高めることができます。

また、紙の受け渡しや承認のための物理的な移動が必要なくなり、在宅勤務などの多様な働き方にも対応しやすくなります。業務全体の効率化に向けた第一歩として、ペーパーレス化は非常に効果的な施策です。

経理代行サービスを活用する

リソースが限られている場合、すべての業務を自社で対応するのは現実的ではありません。そうしたときは、経理代行サービスの活用が効果的です。

請求書処理や記帳などの定型業務を外部に委託することで、社内の担当者はコア業務に集中できます。結果として、業務の質が向上し、ミスや遅延のリスクも低減されます。外注による残業時間の削減は、持続可能な働き方の実現にもつながります。

経理システムを導入する

経理の作業負担を軽減する上で、経理システムの導入は非常に効果的です。クラウド型の経理システムを活用することで、仕訳や伝票入力、帳票作成などの定型業務を自動化でき、人為的なミスの削減にもつながります。

さらに、AIによる自動仕訳や、経費精算システムとの連携により、申請や承認の手間も最小限に抑えることが可能です。RPAを導入すれば、ルーティン作業の処理速度が向上し、残業の原因となる業務を効率的にこなせるようになります。

これらのツールを組み合わせて導入すれば、経理部門全体の業務をデジタル化でき、生産性を飛躍的に高めることが期待できます。

まとめ

経理の残業は、人手不足や業務の属人化、非効率な業務フローなど、さまざまな要因が重なって発生しています。これらの課題を解決するには、個人の工夫と企業全体での改善の両輪が不可欠です。

中でも、経理システムの導入は業務効率を飛躍的に高め、残業削減にも大きく貢献します。請求書の受領・発行から経費精算までをデジタル化・自動化できるBill Oneを活用すれば、業務負担を大きく軽減し、経理担当者がより付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部