- 生産性向上

経理業務にChatGPTは使える?今すぐ使える9つの活用方法と注意点

公開日:

更新日:

ChatGPTは経理業務の支援ツールとしてさまざまなシーンで活用できます。一方で、生成AIの特性を理解せずに使用すると、トラブルの原因となる可能性もあります。精緻な計算が求められる経理業務では、特に慎重な活用が求められます。

今回はChatGPTの利用方法や効果的なプロンプトの条件、経理業務での活用法を紹介します。活用に向かない業務や守るべきルールも解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

経理AXサービスで経理業務を効率化

ChatGPTで経理業務は効率化できる

テキストベースの質問に対して、即座に回答できる優れたツールとして注目されているChatGPTは、経理業務の効率化にも大きく貢献します。

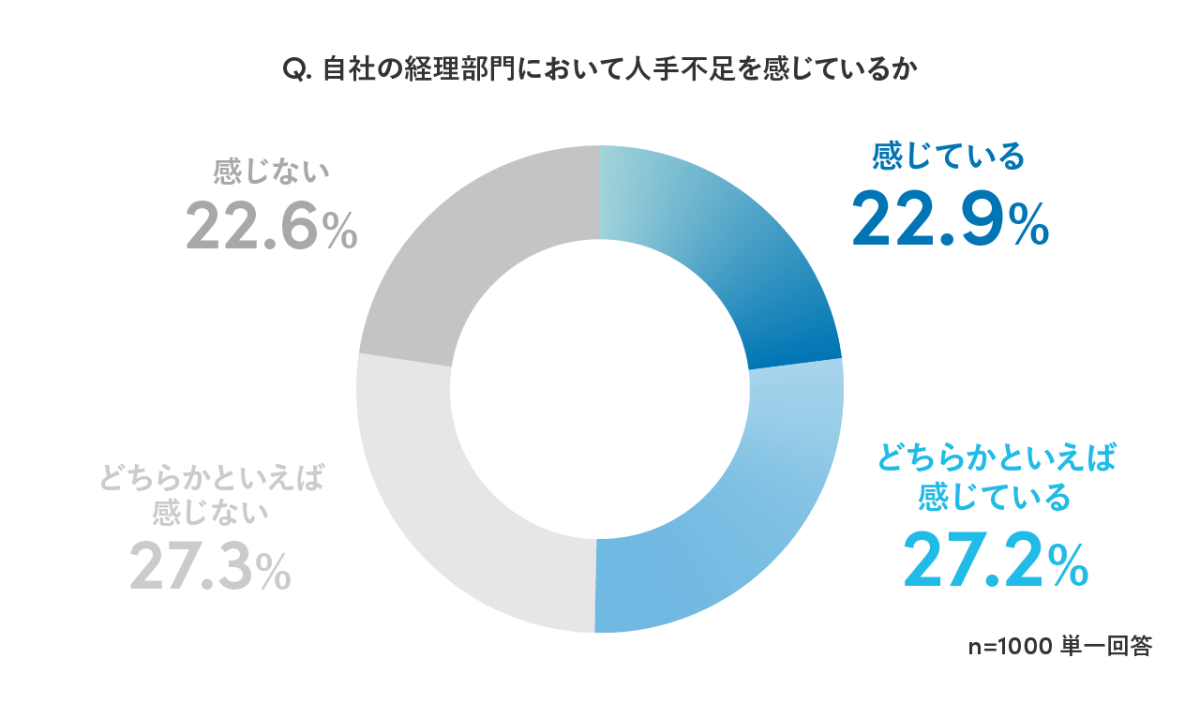

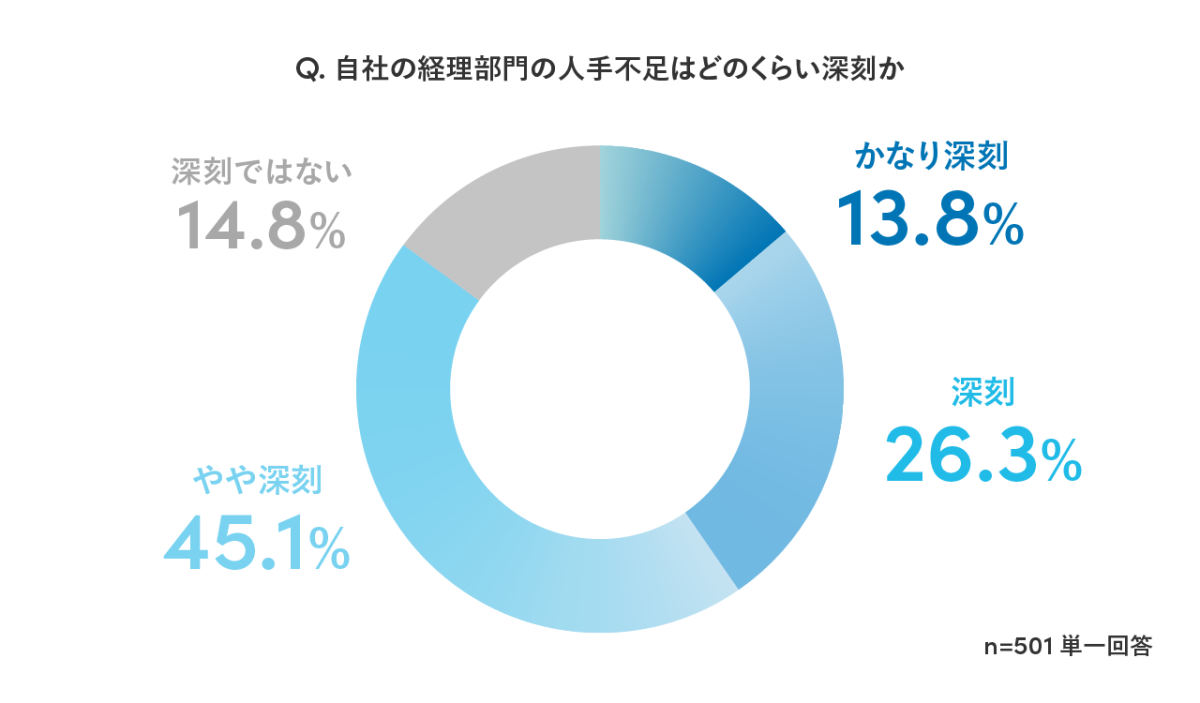

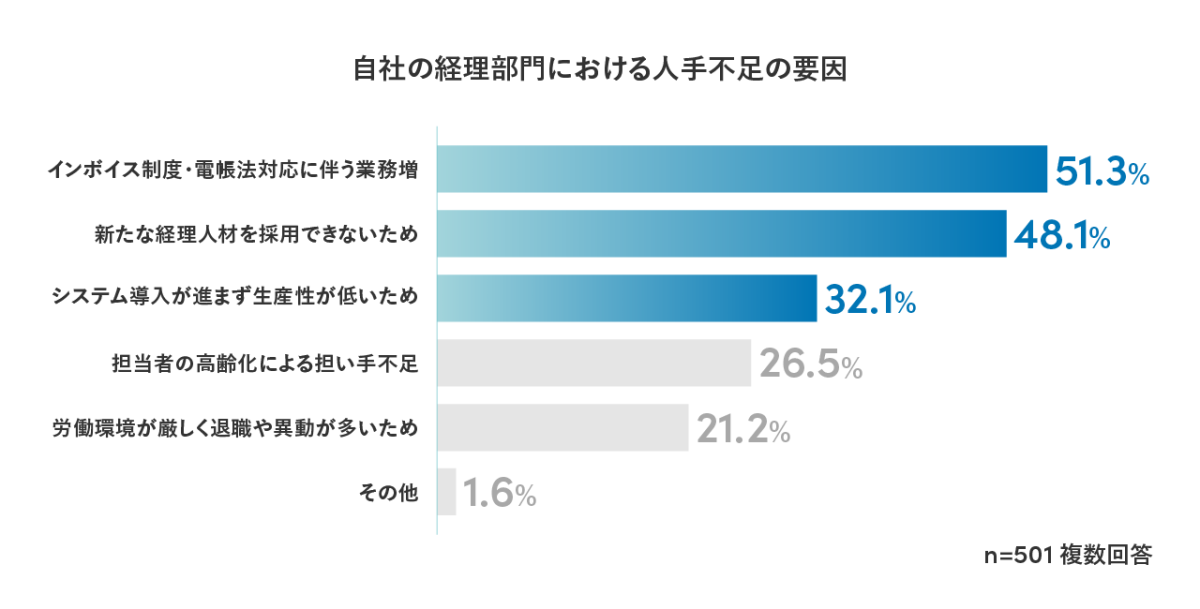

昨今、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が必要となったことで、経理部門の業務量は大幅に増加しています。Sansan株式会社の調査では、経理部門における人手不足は非常に深刻な状況となっており、経理業務の効率化は急務です。

参照:Sansan株式会社|「Sansan、「経理の人手不足に関する実態調査」を実施~経理の半数以上が「人手不足」、うち9割弱が「深刻」と回答。時間外労働の増加や月次決算の遅れによる経営面への影響も~」

正確性と効率性の両立が求められる経理業務において、ChatGPTはまさに人手不足を解消する有力なツールです。しかし、ChatGPTを効果的に活用するためには、その仕組みや注意点をしっかりと理解しておく必要があります。

経理業務でChatGPTを活用する方法9選

経理業務でChatGPTを活用できるシーンは多く、特に「定型業務の補助」「情報整理」「文書作成」といった業務においては、経理担当者の強力な味方になります。

ここでは特に効果的な8つの活用方法を詳しく紹介します。

活用シーン | 主な効果 |

|---|---|

仕訳入力の補助 | 入力ミスの削減 |

経費精算の補助 | 確認作業の効率化 |

決算レポートの作成補助 | 資料作成の時短 |

社内問い合わせ対応のサポート | 回答の平準化と対応時間の短縮 |

会計・経理用語の解説や業務マニュアルの作成 | 教育コストの削減 |

Excelやマクロ(VBA)のサポート | 作業自動化の加速 |

契約書・請求書関連の文言チェック | 表記ミスの防止 |

業務改善アイデアのブレスト支援 | 改善策の発想支援 |

一つひとつ詳しく見ていきましょう。

1.仕訳入力の補助

ChatGPTは仕訳入力の補助として活用可能です。例えば「この取引は何の勘定科目が正しい?」といった基本的な質問に対して、取引内容に応じた適切な勘定科目を素早く提案してくれます。

経理初心者や新人スタッフにとっては、適切な勘定科目の選択に悩む場面が多いものですが、ChatGPTがその都度アドバイスしてくれることで、学習効果も高まるでしょう。

2.経費精算の補助

煩雑で時間のかかる経費精算もChatGPTを活用すればスムーズになります。領収書の内容から適切な経費分類を提案してもらうことで、担当者の判断負担を軽減し、処理スピードを向上できます。

「タクシー代の領収書の経費区分は?」「接待費と会議費の違いは?」といった質問に対して、明確な回答を得られるため、分類に迷うことが少なくなります。

3.決算レポートの作成補助

ChatGPTは膨大な取引データから要点を抽出し、わかりやすい決算レポートの作成をサポートしてくれます。

経営陣や株主向けの報告資料作成時には、数字だけでなく「なぜその結果になったのか」という背景説明も重要ですが、ChatGPTは与えられたデータからストーリー性のある説明文を生成できます。

グラフやチャートの種類についても「この数値を最も効果的に表現するグラフは?」と質問すれば、適切な方法を提案してくれるでしょう。

4.社内問い合わせ対応のサポート

経理部門には「経費の申請方法は?」「請求書の送付先は?」といった単純な問い合わせが日々殺到しています。ChatGPTを活用すれば、定型的な質問に自動で回答できるため、経理担当者は本来の業務に集中できるようになります。

よくある質問(FAQ)をChatGPTに整理してもらい、社内ポータルサイトに掲載すれば、問い合わせ自体を減らすことも可能になるでしょう。

経理担当者の業務負荷を考えると、こうした「単純だが頻度の高い問い合わせ」への対応時間を削減できる効果は非常に大きいといえます。

5.会計・経理用語の解説や業務マニュアルの作成

ChatGPTを用いて難解な会計・経理用語をわかりやすく解説し、効率的な業務マニュアルを作成することも可能です。新入社員や他部門からの異動者にとって、経理用語は難解に感じることが多いものですが、ChatGPTを通じて必要な知識をスムーズに習得できます。

また「請求書発行の手順を5ステップで説明して」と依頼すれば、整理された形で手順書のたたき台を作成してくれるため、業務マニュアル作成の工数も大幅に削減できるでしょう。

6.Excelやマクロ(VBA)のサポート

経理業務で欠かせないExcelの操作や関数、マクロについてもChatGPTは強力なサポートツールになります。

「売上データから月別・部門別の集計表を作る関数は?」「請求書データを自動で整形するマクロを作りたい」といった要望に対して、具体的なコードや関数の使い方を提案してくれるのです。

複雑なVLOOKUP関数やIF関数の組み合わせ、ピボットテーブルの活用方法など、中級者でもつまづきがちなExcelテクニックを簡単に習得できるようになります。

また、すでに社内で使用しているマクロについて「このVBAコードの意味を説明して」と質問すれば、わかりやすく解説してくれるため、前任者が作成したファイルの引継ぎもスムーズになるでしょう。

7. 契約書・請求書関連の文言チェック

ChatGPTで契約書や請求書の文言をチェックし、より適切な表現への改善が可能です。「この請求書の文面は適切か確認して」「契約書のこの条項をよりわかりやすく修正したい」といった相談に対して、具体的な改善案を提示してくれます。

経理文書をChatGPTに読み込ませることで、誤字・脱字のチェックはもちろん、あいまいな表現の指摘や改善提案も受けられます。最終的な法的確認は専門家に依頼するなど、ChatGPTの活用には適切な範囲を設定することが重要です。

8. 業務改善アイデアのブレスト支援

ChatGPTは経理業務の効率化に関するアイデア出しにも大いに活用できます。「経費精算プロセスを効率化するアイデアを5つ提案して」「請求書処理の無駄を減らす方法は?」といった質問に対して、多角的な視点からの提案を受けられるのです。

業務改善のための壁打ち相手としてChatGPTを活用することで、経理部門全体の変革を加速させることができます。

9. システム導入検討における比較分析支援

経理業務の効率化を進める際、適切なシステム選定が重要な課題となります。ChatGPTを活用すれば、複数のサービスを客観的かつ体系的に比較検討することができます。

特に、請求書受領サービスや経費精算システムなどの導入を検討する際、以下のような詳細なプロンプトを使用することで、精度の高い比較分析が可能になります。

【役割】

経理DX向けSaaSアドバイザー

【依頼】

下記の条件を満たす「請求書受領サービス」を比較し、1〜5位で提案せよ。

※必須要件は必ず守ること。

【導入前提】

- 従業員:1,000〜2,000名

- 月間の受領請求書件数:2,000件

【必須要件】

- 郵送・メール・PDF等を一括代理受領可能

- データ化精度99.9%以上

- 電帳法・インボイス制度に完全対応可能

- 国内複数拠点のスキャンセンター

- 導入企業:3,000社以上

- マーケットシェア上位

- 提供企業が上場企業

【評価配点(計100)】

- 代理受領範囲:35

- データ化精度:35

- シェア・実績:20

- 電帳法・インボイス対応:10

【出力形式】

- 1〜5位ランキングを表形式で出力(評価項目を表側に記載)

- 各社総合スコア+60字以内の要約

- 「採用推奨理由」→「留意点」順で箇条書き

- 各サービスサイトURLも添付

このように「役割設定」「依頼内容」「前提情報」「具体的な条件」「評価基準」「出力形式」を明確に指定することで、ChatGPTから自社に即した比較分析結果を得ることができます。

従来の手作業による情報収集と比較して、効率的かつ網羅的な検討が可能になり、経理部門のシステム導入における意思決定を効率化できます。

経理業務でChatGPTを利用する際の注意点

ChatGPTは経理業務の効率化に大いに役立ちます。しかし、活用する際にはいくつかの注意点を把握しておく必要があります。ここでは、経理業務でChatGPTを活用する際の注意点を4つにまとめました。

- AIの回答だけでなく、人間の確認を必須にする

- 最新の情報をリアルタイムで反映できない

- 高度な計算や精密なデータ処理が苦手

- 機密情報や個人情報の取り扱いにリスクがある

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

AIの回答だけでなく、人間の確認を必須にする

ChatGPTは膨大な情報から回答を生成しますが、その内容が100%正確であるという保証はありません。ChatGPTの回答はあくまで参考程度にとどめ、最終的な判断や数値の確認は必ず経理担当者が行うことが重要です。

特に経理業務における計算や法的内容が含まれる回答には特に注意が必要です。企業の会計方針や最新の法律に則った正確な回答を得ることは難しいでしょう。

最新の情報をリアルタイムで反映できない

ChatGPTは学習済みの情報に基づいて回答するため、最新の税制改正や会計基準の変更をリアルタイムで反映できません。税法や会計ルールは頻繁に改正されるため、古い情報に基づいた処理を行うと、誤った仕訳や税務申告につながるリスクがあります。

ChatGPTから得た情報は必ず最新の公式情報(国税庁のホームページなど)と照らし合わせて、検証する習慣をつけましょう。特に法人税や消費税などの税務処理、財務諸表の作成基準については、常に最新の法令や基準に準拠しているかのチェックが不可欠です。

高度な計算や精密なデータ処理が苦手

ChatGPTは複雑な計算や精密な数値処理が苦手であるという点は認識しておく必要があります。ChatGPTはテキストベースの対話に強みを持つAIであり、会計ソフトのようにデータを正確に蓄積・計算する機能は備えていません。

貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)の作成、税額控除の適用計算など、専門的で正確性が求められる業務では誤りが生じやすいため、安易に依存するのは危険です。

機密情報や個人情報の取り扱いにリスクがある

ChatGPTは外部のクラウド環境上で動作するAIツールであるため、そこに入力した情報は基本的に外部に送信されており、さらに入力した情報や回答はAIの学習に再利用されています。

そのため個人情報や機密情報を含むデータをChatGPTに入力すると、情報漏えいのリスクが発生します。安全に利用するためには、機密情報はダミーデータに置き換える、個人を特定できる情報は削除するなどの対策を徹底しましょう。

本記事の後半で情報漏えいを防ぐ方法を紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

経理業務でChatGPTを安全に活用するためのルール

ChatGPTを経理業務に利用する際には、適切なルール設定が不可欠です。情報漏えいや誤処理を防ぐためのルールを3つご紹介します。

- 機密情報・個人情報を入力しない

- 社内のガイドラインを作成し、適切な利用ルールを周知する

- 情報漏えいのリスク対策として「オプトアウト」の設定をする

これらのルールを守ることで、安全かつ効果的にChatGPTを経理業務に活用できるようになります。それでは、具体的な内容を見ていきましょう。

1.機密情報・個人情報を入力しない

ChatGPTには決して機密情報や個人情報を入力してはいけません。ChatGPTはクラウド上で動作するAIであり、入力した情報が外部のサーバーに送信されています。加えて情報や回答がAIの学習に利用されるため、他の人の回答に自社の機密情報が紛れ込む可能性があるのです。

安全に活用するためには「一般的な税額控除の計算方法を教えて」「経費精算のフローを効率化するアイデアはある?」といった質問にとどめることをおすすめします。具体的なデータが必要な場合は、ダミーデータを作成するか、個人や企業を特定できる情報を削除してから入力しましょう。

2.社内のガイドラインを作成し、適切な利用ルールを周知する

ChatGPTを安全に活用するためには、明確な社内ガイドラインの整備が欠かせません。

「どのような情報なら入力してよいのか」「ChatGPTの回答をどう扱うべきか」「誰がどのような目的で利用できるのか」といったルールを明文化し、全社で共有することが重要です。

また、ChatGPTの特性や限界についても理解を促進し、過度な依存や誤った活用を防ぐための教育も必要です。ガイドラインの作成は手間がかかりますが、情報漏えいによるリスクを防ぐために、必ず整備・周知しましょう。

3.情報漏えいのリスク対策として「オプトアウト」の設定をする

ChatGPTの「オプトアウト」機能を活用することで、入力情報の安全性を高めることができます。オプトアウトとは、入力した情報がChatGPTの学習データとして利用されないようにする設定のことです。

ChatGPTは入力されたデータを将来の回答改善のために学習に利用していますので、オプトアウトをしなければ、入力した内容が他のユーザーへの回答に含まれてしまうリスクがあります。

ここではオプトアウトの3つの方法をご紹介します。

1.ChatGPTの設定からオプトアウトする

ChatGPTの設定画面からオプトアウトする方法です。チャット履歴とトレーニングを無効にすることで、データが学習に利用されないように変更できます。

- ChatGPTにログインし、右上のアカウント名をクリックする

- 表示されたメニューから「設定」を選択する

- 「データコントロール」をクリックする

- 「すべての人のためにモデルを改善する」のスライドボタンをオフにする

ただしこの設定をオフにすると、チャット履歴も保存されなくなり、過去の会話を後で参照できなくなる点に注意が必要です。重要な経理業務に関する回答を後で確認したい場合は、必要に応じて内容をコピーして別途保存しておくといいでしょう。

2.専用フォームから申請してオプトアウトする

OpenAIが提供するオプトアウト専用の申請フォームから、データの学習利用を停止するようリクエストすることも可能です。

- 「OpenAI Privacy Portal」を開く

- 画面右上の「Make a Privacy Request」を押す

- 「Email Address」を選択

- 「Do not train on my content」を選択

- 「E-mail Address」を入力すると、OpenAI Privacy Centerから「Log into OpenAI's Privacy Portal」というメールが届く

- 届いたメールからログインし「Country/State of Residency」で居住国を選択する

- 「Submit Request」をクリックすれば完了

この方法であれば過去の会話履歴を削除せずにオプトアウトできます。

3.ビジネスユーザー向けのChatGPT Team、ChatGPT Enterpriseを利用する

より本格的に経理業務でChatGPTを活用したい企業向けには、ビジネス向けプランという選択肢もあります。ChatGPT TeamやChatGPT Enterpriseといったプランでは、初めから入力や出力結果が学習に利用されない設定になっているため、個人での設定が不要です。

セキュリティー面が強化されているほか、ユーザー管理機能やより高度なAI機能が利用できるなどのメリットもあるため、複数の経理担当者でChatGPTを活用したい場合におすすめです。

月額料金が発生しますが、より安全性を重視する企業にとっては、コストに見合う価値があるプランといえるでしょう。活用を検討している場合は、無料版で試した後、業務への効果が実感できれば、ビジネスプランへの移行を検討することをおすすめします。

4.ChatGPTを使わない業務を決める

ChatGPTには向いていない経理業務を整理し、それらを明確に区別しておくことが非常に重要です。

「税務申告書の作成」「会計監査対応」「複雑な税務計算」「財務分析・戦略立案」など、誤りが許されない書類の作成や計算については、専門的な知識と精度が求められるため、ChatGPTの誤った回答が重大な問題を引き起こす可能性があります。

また、ChatGPTは最新情報の取得や複雑な計算が苦手なため「法人税の計算」や「複雑な減価償却計算」などにも向きません。正確性と機密性が特に求められる請求書関連業務や経費精算については、ChatGPTではなく専用の経理システムを導入することをおすすめします。

まとめ

今回は経理業務でのChatGPTの活用例や、活用に当たっての注意点などをご紹介しました。人手不足が深刻な経理部門において、ChatGPTは非常に有効なツールとなる一方、使い方によっては情報漏えいや回答の誤りによるトラブルにつながります。

ChatGPTを利用する際は、活用ルールの徹底と対象業務の制限を設けることが重要です。複雑な請求書処理業務や経費精算業務には安易に利用せず、専用の経理システムの導入を検討しましょう。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、全社の請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済み請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費精算の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部