- 生産性向上

AIで経理業務はどう効率化される?今すぐできるAI活用術と活用する際の注意点

公開日:

更新日:

経理業務のAI活用が進む中、「AIによって経理業務はどう効率化されるのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。生成AIや自動化ツールの発展により、経理担当者の役割が大きく変わりつつあります。

しかし、AIは万能ではなく、経理業務を完全に置き換えるわけではありません。

本記事では、AIが得意とする業務、経理でのAI活用のメリット・デメリット、具体的な活用事例、そしてこれからの経理担当者に求められるスキルについて詳しく解説します。

経理AXサービスで経理業務を効率化

AI活用で経理の仕事はなくなるのか?

近年のAIの進化は一段と加速しており、経理業務においてもAIの導入が進んでいます。すでに、一部の定型業務はAIによって効率化され、人の手を介さずに処理できるケースも増えています。

しかし、AIがすべての経理業務を担うわけではありません。企業の財務戦略やリスク管理、意思決定のサポートなど、判断が求められる業務は依然として人間の役割が重要です。そのため、経理の仕事が完全になくなるわけではなく、AIを活用しながら業務を最適化していくことが求められるでしょう。

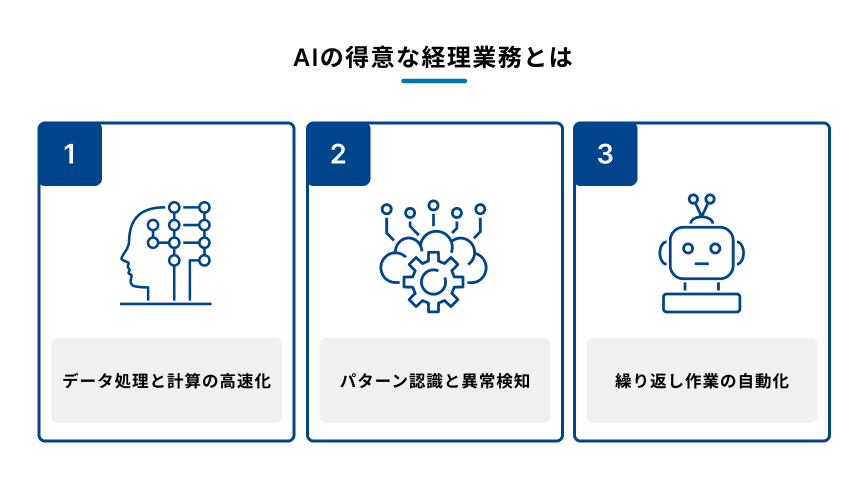

AIの得意な経理業務とは

AIは、経理業務の中でも特にルールが明確でデータ処理が中心となる業務に強みを発揮します。大量の数値データを扱う経理業務では、AIを活用することで作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減が可能になります。

ここでは、AIが得意とする主要な業務について紹介します。

データ処理と計算の高速化

AIは、大量のデータを瞬時に処理し、正確な計算を行うことが可能です。これにより、財務データの整理や収支の分析がスムーズに進み、仕訳処理や決算作業の時間短縮につながります。

また、過去の財務データを学習し、将来のキャッシュフローや売り上げの予測を行うことも得意です。人間が手作業で行う場合に比べ、より精度の高い財務管理を実現できるため、経営判断のスピード向上にもつながります。

パターン認識と異常検知

AIは、過去の経理データを学習し、通常の取引パターンを把握することで、不正な取引や異常値を自動で検出することが可能です。

例えば、通常と異なる高額な取引や、同じ金額の請求書が複数回処理されるケースをAIが識別し、アラートを出して不正防止やミスを早期に発見できます。

また、不正検知システムと連携し、会計監査のサポートや経費精算のチェックなどにも活用され、経理業務の透明性向上に貢献しています。

繰り返し作業の自動化

経理業務には、請求書処理、仕訳作業、経費精算のチェック、帳簿入力など、ルールに基づいた繰り返し作業が多くあります。これらの業務は時間がかかるうえ、手作業によるミスのリスクも伴うものです。

AIを活用することで、仕訳ルールを学習し、自動で正確に処理できるようになり、経理担当者の負担を大幅に軽減できます。また、AIによる自動化により、業務のスピードアップやコスト削減にもつながるため、経理業務の効率化が進みます。

経理業務でAIを活用するメリット

AIを経理業務に活用することで、業務の効率化や正確性の向上が期待できます。特に、時間のかかる手作業の自動化やミスの削減、コストの最適化など、さまざまな利点があります。ここでは、経理AIの具体的なメリットについて詳しく解説します。

作業時間の大幅な削減

AIを活用することで、これまで手作業で行っていた請求書処理、仕訳入力、経費精算、帳簿作成などの業務を自動化でき、作業時間を大幅に短縮できます。特に、大量のデータ処理が必要な業務では、AIが数秒〜数分で処理を完了できる場合もあり、担当者の負担が軽減されます。

また、AIは24時間稼働できるため、夜間や休日など人が働いていない時間に稼働させることも可能です。これにより、経理担当者はより戦略的な業務に集中でき、組織全体の生産性向上につながります。

人為的ミスの削減

経理業務は、計算ミスやデータ入力ミスが財務報告の精度に大きな影響を与えるため、正確性が求められる仕事です。AIを活用することで、仕訳の自動入力、請求書データの読み取り、税計算の自動処理などを正確に行い、人為的なミスを削減できます。

また、AIはルールに基づいた処理を徹底できるため、ヒューマンエラーによる計上漏れや重複処理を防ぎ、監査対応や税務申告時のリスク軽減にもつながります。

コスト削減と業務の効率化

AIを活用することで、定型業務の自動化により人件費を削減し、経理業務にかかるコストを最適化できます。特に、仕訳処理や請求書のデータ入力など、繰り返し作業の負担を軽減することで、担当者の作業時間は大幅に短縮可能です。

また、AIにより経理業務のスピードと正確性が向上するため、ヒューマンエラーの修正にかかるコストも削減できます。その結果、経理担当者は財務戦略や分析など、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、企業全体の生産性向上につながります。

データ分析による意思決定のサポート

AIは膨大な財務データを瞬時に分析し、経営判断に役立つレポートや予測データを自動生成できます。これにより、企業の収益傾向の把握やコスト最適化が容易になり、迅速な意思決定が可能です。

また、売上予測、キャッシュフロー分析、異常値の検出なども行えるため、経営リスクの早期発見にも役立ちます。従来の手作業による分析よりも精度が高く、リアルタイムでの経営判断をサポートできる点が大きなメリットです。

経理業務へのAI活用のデメリット

AIを導入することで多くの業務が効率化される一方で、コストや導入ハードル、AIの限界といったデメリットも存在します。経理業務にAIを活用する際は、これらの課題を理解し、適切な活用方法を検討することが重要です。

AI導入コストがかかる

AIを活用するには、システムの導入費用や運用コストが発生します。特に、高度なAIを導入する場合、ソフトウエアのライセンス料やカスタマイズ費用、人材の教育コストなどがかかるため、慎重な検討が必要です。

なお、ここで言う「AI」は、機械学習やルールベースで構築された業務特化型のシステムを指しています。

一方で、ChatGPTのような生成AIは、自然言語処理に特化したAIの一種であり、対話や文書生成が得意です。

こうした生成AIを活用すれば、低コストで経理業務の一部を効率化することが可能です。例えば、経費精算の自動チェックやレポート作成の補助など、専門的なAIシステムを導入しなくとも一部の業務を効率化できる方法もあります。

すべての業務を自動化できるわけではない

AIはルールが明確な定型業務の自動化には優れていますが、経営判断や戦略立案、例外処理が求められる業務には対応できません。たとえば、仕訳や請求書処理の自動化は可能ですが、税務リスクの評価や経営方針の決定はAIだけで行うことは難しく、人間の判断が不可欠です。

経理業務でAIを活用する際の注意点

AIの導入により経理業務の効率化が進む一方で、データの品質やコンプライアンス、AIの判断の透明性といった課題にも注意が必要です。ここでは、AIを安全かつ効果的に活用するために大切なポイントを解説します。

データの品質と整合性

AIが正確な分析や自動処理を行うためには、入力データの品質が極めて重要です。不正確なデータや誤った情報が含まれていると、仕訳処理のミスや誤った財務分析につながる可能性があります。そのため、データのクレンジング(不要なデータの削除、誤入力の修正)を定期的に実施し、整合性を確保する必要があります。

また、取引データや財務情報は日々更新されるため、定期的なデータの見直しと最新情報へのアップデートを行い、AIが常に正確な情報を基に処理できる環境を整えることが重要です。

コンプライアンスの遵守

経理業務では、税法、会計基準、電子帳簿保存法などの法的要件を満たすことが不可欠です。AIを活用する際も、法令に準拠した処理が行われているかを慎重に確認する必要があります。

特に、電子帳簿保存法に基づくデータの保存要件や、インボイス制度の適用など、AIが適切に対応できるように設定を行うことが重要です。そのため、AI導入時には法務部門や会計士と連携し、適切な運用ルールを策定し、最終的なチェックを人間が行う仕組みを整えることが求められます。

AIの精度と判断の透明性

AIを経理業務に活用する際の課題の一つが、AIがどのような判断基準で処理を行っているのかが分かりにくい点です。特に、仕訳処理や異常検知などの業務では、AIの判断がブラックボックス化すると、誤った処理が行われても気づきにくくなります。

そのため、AIの判断プロセスを可視化する仕組みを導入し、監査や税務調査にも対応できる体制を整える必要があります。また、重要な業務はAIに完全依存せず、最終的なチェックを人間が行うことが重要です。

セキュリティーとデータ保護

経理業務では機密性の高い財務データや個人情報を扱うため、AIを活用する際には万全なセキュリティー対策が不可欠です。AIが処理するデータが外部に漏えいすると、企業の信用問題や法的リスクにつながる可能性があります。

そのため、AIシステムのアクセス制限やデータ暗号化を徹底し、不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐ必要があります。また、クラウドサービスを利用する場合は、信頼できるプロバイダーを選び、適切なセキュリティー対策を講じることが重要です。

今すぐできるAIで経理業務を効率化する方法

AIを活用することで、経理業務の負担を軽減し、作業の正確性とスピードを向上させることができます。ここでは、すぐに実践できるAI活用の方法について解説します。

自動仕訳と帳簿作成

AIを活用することで、取引データを自動で分類し、仕訳を行うことが可能になります。例えば、銀行取引やクレジットカード決済のデータをAIがリアルタイムで処理し、適切な勘定科目に仕訳することで、手作業による仕訳の負担が大幅に軽減されます。

また、AIは過去の仕訳データを学習し、ミスの少ない一貫性のある帳簿作成をサポートします。これにより、仕訳ミスの削減だけでなく、決算業務の効率化や監査対応の負担軽減にもつながります。

請求書・領収書のデータ入力の自動化

AIとOCR技術を組み合わせることで、紙の請求書や領収書のデータを自動で読み取り、システムに入力することが可能です。これによって手作業によるデータ入力の負担が軽減され、入力ミスの削減にもつながります。

また、AIは請求書のフォーマットを学習し、異なる書式でも適切に処理できるため、より正確なデータ入力が実現できます。経費精算や帳簿作成のスピードが向上し、経理担当者の業務効率化が大きく進みます。

不正取引の検知

AIは取引データのパターンを分析し、通常とは異なる異常な取引を自動で検出可能です。例えば、同じ金額の請求書が複数回処理されている場合や、特定の取引が通常と異なる頻度で発生している場合など、AIがリアルタイムで異常を検知し、アラートを発して不正会計やミスの早期発見につながります。また、過去の不正データを学習し、新たな不正パターンにも対応できるため、監査業務の負担軽減にも役立ちます。

財務データの分析とレポート作成

AIを活用することで、企業の財務データを自動で分析し、経営判断に役立つレポートを作成できます。売り上げや利益、キャッシュフローの推移をリアルタイムで把握できるため、経営層は迅速かつ正確な意思決定ができる環境が得られます。また、AIは過去のデータを基に売り上げや支出の予測を行い、リスク管理や資金計画の精度向上にも役立ちます。

システム導入検討における比較分析支援

経理業務の効率化を進める際、適切なシステム選定が重要な課題となります。AIを活用すれば、複数のサービスを客観的かつ体系的に比較検討することができます。

特に、請求書受領サービスや経費精算システムなどの導入を検討する際、以下のような詳細なプロンプトを使用することで、精度の高い比較分析が可能になります。

【役割】

経理DX向けSaaSアドバイザー

【依頼】

下記の条件を満たす「請求書受領サービス」を比較し、1〜5位で提案せよ。

※必須要件は必ず守ること。

【導入前提】

- 従業員:1,000〜2,000名

- 月間の受領請求書件数:2,000件

【必須要件】

- 郵送・メール・PDF等を一括代理受領可能

- データ化精度99.9%以上

- 電帳法・インボイス制度に完全対応可能

- 国内複数拠点のスキャンセンター

- 導入企業:3,000社以上

- マーケットシェア上位

- 提供企業が上場企業

【評価配点(計100)】

- 代理受領範囲:35

- データ化精度:35

- シェア・実績:20

- 電帳法・インボイス対応:10

【出力形式】

- 1〜5位ランキングを表形式で出力(評価項目を表側に記載)

- 各社総合スコア+60字以内の要約

- 「採用推奨理由」→「留意点」順で箇条書き

- 各サービスサイトURLも添付

このように「役割設定」「依頼内容」「前提情報」「具体的な条件」「評価基準」「出力形式」などを明確に指定することで、AIから自社に即した比較分析結果を得ることができます。

従来の手作業による情報収集と比較して、効率的かつ網羅的な検討が可能になり、経理部門のシステム導入における意思決定を効率化できます。

これからの経理担当者に求められるスキル

AIの導入が進む中で、経理担当者の役割も変化しています。ここでは、今後の経理業務で必要とされるスキルについて解説します。

AIを活用するスキル

AIの導入が進む中で、経理担当者にはAIツールを業務に活用するスキルが求められています。例えば、自動仕訳システムやAIによる請求書処理、財務データの分析ツールなどを適切に運用できる能力が大切です。

また、AIの処理結果を理解し、必要に応じて修正や調整を行うスキルも重要になります。AIを活用することで単純な作業負担を減らし、より高度な経理業務や経営支援に集中できる環境を作ることが、これからの経理担当者に求められる役割となります。

データ分析力

AIは膨大な財務データを処理し、さまざまな分析結果を提供しますが、そのデータを適切に解釈し、経営判断に生かす力が経理担当者に求められます。

例えば、売り上げやコストの推移をAIが可視化した後、その背景にある要因を分析し、具体的な改善策を考える能力が重要ということです。

AIを単なるツールとして使うのではなく、経営の意思決定を支援するデータ活用力が今後の経理業務に不可欠です。

戦略的思考と判断力

AIの導入により、仕訳や請求処理などの定型業務は自動化が進んでいます。そのため、経理担当者には単なる事務処理ではなく、経営の意思決定を支援する役割が求められています。

例えば、財務データを基にしたコスト削減策の提案や、キャッシュフローの最適化など、企業の成長戦略を考慮した判断力が重要です。

これからの経理担当者は、より戦略的な視点を持ち、経営を支える存在へと進化していくことが求められます。

まとめ

AIの進化により、経理業務の自動化が加速しています。特に、請求書処理や仕訳、経費精算といった定型業務はAIが得意とする分野であり、業務効率の向上とヒューマンエラーの削減が期待できます。

経理業務の効率化にはAIの活用も効果的ですが、AI以外にも各業務に特化したシステムの導入も有効です。

「Bill One」は、請求書の受領・発行、経費精算などの経理業務を効率化できるサービスです。

請求書受領業務では、あらゆる形式の請求書をオンラインで受け取り、クラウド上で一元管理することができます。

債権管理業務では、請求書の発行から入金消込まで、請求業務を自動化し、全社で債権の状況を把握できます。

経費精算業務では、全社員の経費の支払いをBill Oneビジネスカードで行うことで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結し、企業から立替経費をなくすことができます。

これらを1つのサービスで実現できるのが「Bill One」です。

Bill One請求書受領の特長

- 紙や電子などあらゆる形式の請求書をオンラインで受領し、99.9%の精度*で正確にデータ化する

- 受領した請求書データを一元管理できる

- インボイス(適格請求書)の要件を満たしているかを自動チェック

- 適格請求書発行事業者番号が事業者名と一致しているかも自動で照合

- 電子帳簿保存法に対応した保存要件で受領した請求書データを適切に保管

- 暗号化やPMSの構築などの高度なセキュリティー対策を設けている

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill One債権管理の特長

- 請求先ごとに固有のバーチャル口座を振込先として請求書を作成・発行

- 名義不一致や複数の請求分を一括した合算入金も自動で消込処理

- 現在利用中の基幹システムとも柔軟に連携可能

- 発行済みの請求書と入金状況をリアルタイムに一覧表示・管理可能

- 請求書の作成・発行から入金消込、社内での照会・共有までをBill One上で完結

Bill One経費の特長

- 全社員へのBill Oneビジネスカード配布によって立替経費をなくせる

- 領収書の受け取りから承認、仕訳、保管まで、経費精算に必要な対応をオンラインで完結

- 99.9%*の精度で領収書をデータ化し、自動で利用明細と突合

- 電子帳簿保存法やインボイス制度への対応

- カード利用状況のリアルタイム把握と不正利用の防止

- 1カ月当たりの利用限度額が最大1億円

- カードごとの利用限度額設定が可能

- 年会費・発行手数料無料

*Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

Bill Oneは経理業務にかかる工数を削減・効率化し、月次決算の加速に役立ちます。ぜひ導入をご検討ください。

3分でわかる Bill One

「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

経理AXサービス「Bill One」について簡単にご説明した資料です。

執筆・編集

「月次決算に役立つ情報」編集部